Коммерческие организации определяются ГК РФ как организации, преследующие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.

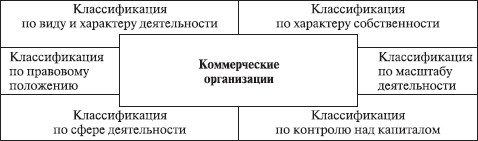

Коммерческие организации создаются для осуществления предпринимательской деятельности и подразделяются по виду и характеру хозяйственной деятельности, по принадлежности капитала и контролю, характеру собственности, правовому положению, масштабам и сфере деятельности (рис. 8.2).

Рис. 8.2. Классификация коммерческих организаций

По виду и характеру хозяйственной деятельности коммерческие организации разделяются на промышленные, сельскохозяйственные, финансово-кредитные, торговые, строительные, транспортные, транспортно-экспедиторские, инжиниринговые, научно-исследовательские, туристские и др. [7].

Промышленные фирмы осуществляют производство товаров (обычно к промышленным фирмам относятся те, более 50 % оборота которых приходится на производство промышленной продукции).

Кредитно-финансовые учреждения (организации) – это банки, осуществляющие все банковские операции в соответствии с законом, и небанковские кредитные организации, имеющие право осуществлять отдельные банковские операции. Ни одно юридическое лицо в Российской Федерации, за исключением получившего от Центрального банка РФ лицензию на осуществление банковских операций, не может использовать в своем наименовании слово «банк».

Торговые фирмы осуществляют в основном операции по купле-продаже товаров.

Транспортные фирмы занимаются перевозкой грузов и пассажиров и подразделяются на судоходные, автомобильные, авиационные и железнодорожные.

Транспортно-экспедиторские фирмы специализируются на доставке товаров покупателю, выполняя поручения промышленных, торговых и иных фирм.

Страховые фирмы, осуществляющие страхование грузов при морских, авиационных, автомобильных, железнодорожных перевозках и перегрузке, играют существенную роль на национальном и мировом рынках.

Системный подход к анализу организаций заключается в выполнении совокупности указаний:

• рассматривать организацию как целое, состоящее из частей – обособленных подразделений (технических, информационных, экономических, социальных и иных подсистем), к каждому из которых следует подходить как внутренне сложной системе;

• полезно определить границы организации и ее среды, чтобы понять, в каких формах организация взаимодействует со средой (обмен информацией, материалами, энергией) и как они влияют друг на друга;

• рассматривать организацию как многоцелевую систему, имеющую неоднородные внутренние и внешние цели (подцели подсистем), критерии достижения цели и т. д.;

• рассматривать организацию как полную систему, элементы и структура которой формируются на формальной (официальной) основе, а изменения в одном из элементов вызывают изменения в других;

• изучать динамику организации (исследование проблем организации для подготовки управленческих стратегических решений). В заключение выполненного анализа отметим позицию Г. Минцберга, который утверждает, что, хотя в теории существует огромное множество потенциальных организационных форм, в реальности только несколько конфигураций объясняют большинство типов организаций [42]. Далее рассмотрим основные из них.

8.2. Характеристика и классификация организационных структур

Практика показывает, что пассивность в изменении организационных форм и методов управления российскими предприятиями влечет снижение эффективности их функционирования [27].

О подобных тенденциях пишут и зарубежные специалисты. Например, К. Боумен отмечает, что существует тенденция избегать структурных изменений, однако промедление с преобразованием только создает напряженное состояние, которое проявляется в плохом качестве работы. Он отмечает, что все структурные решения являются компромиссом, например: функциональные структуры превосходны в отношении стимулирования специальных знаний, но в то же время они создают проблемы координации отдельных функциональных видов деятельности; матричные структуры решают проблемы интеграции перекрестных функций, но ценою прозрачности при составлении соглашений и отчетности; структуры, разбитые на подразделения, создаются, чтобы позволить организационным единицам или подразделениям сосредоточиться на своих особых рынках, но это может препятствовать достижению согласованного взаимодействия между ними [11].

По причине сложности организационную структуру часто рассматривают как одно из самых главных условий эффективного функционирования организации. На самом деле структура всегда следует за стратегией, т. е. разрабатывается после определения целей организации и ее корпоративной стратегии.

Главными характеристиками качества структуры любой экономической системы являются сбалансированность и пропорциональность взаимосвязей ее частей (подразделений и работников организации). Таким образом, организационная структура управления представляет собой упорядоченную совокупность устойчиво взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих функционирование и развитие организации как единого целого.

В процессе внесения изменений в организацию некоторые связи между подсистемами разрушаются и возникают новые, определяющие основное направление развития организации. Различают горизонтальные и вертикальные связи. Первые носят характер согласования и являются одноуровневыми, вторые – отражают отношения подчинения.

Процесс формирования организационных структур управления (ОСУ) опирается на следующие принципы управления:

• принцип иерархичности уровней управления – каждый нижестоящий уровень контролируется вышестоящим и подчиняется ему;

• принцип целеполагания – ОСУ должна прежде всего отражать цели и задачи организации, а следовательно, быть подчиненной производству товаров или оказанию услуг;

• принцип соответствия – в ОСУ должен реализовываться принцип соответствия полномочий и ответственности работников, с одной стороны, и квалификации и уровня культуры – с другой (именно с помощью ОСУ реализуется система ответственности и полномочий);

• принцип разделения труда – ОСУ должна обеспечить оптимальное разделение труда между органами управления и объемом их полномочий;

• принцип ограничения полномочий – полномочия руководителей ограничиваются миссией и целями организации, факторами внешней среды, уровнем культуры, традициями и нормами;

• принцип адаптации – ОСУ должна быть достаточно гибкой и реагировать на внешние и внутренние изменения; ОСУ должна быть адекватна социально-культурной среде организации [1].

В структуре управления организации основными связями являются линейные и функциональные связи. Линейные определяют отношения по поводу принятия и реализации управленческих решений, а также движение информации между лицами, принимающими решения. Функциональные связи вызваны самими функциями менеджмента: прогнозированием, планированием, организацией, производством, маркетингом, учетом, контролем и др.

Попытки стандартизировать организационные структуры мало продуктивны по причине уникальности самих организаций, а также параметров внешней и внутренней среды, в которых функционируют организации. Поэтому простое копирование организационных структур успешных компаний, как правило, не приносит ожидаемого успеха.

Требования к разработке организационных структур хотя и уникальны, но содержат некоторые общие правила:

• перечень стратегических функций организации формирует структуру;

• закрепление одной функции за двумя структурными подразделениями не допускается;

• одному субъекту управления не должно подчиняться более 6–7 единиц управления и т. д.

Поиск оптимальной организационной структуры облегчается, если представлять себе алгоритм поведения рассматриваемой организации, а также типовые схемы построения организационных структур, помнить о том, что готового решения здесь найти нельзя, поскольку работа «штучная».