Подразделения. Любая сложная организация состоит из подразделений, которые выполняют конкретные задания и добиваются конкретных специфических целей. Такие подразделения часто называются отделами или службами. Как и целая организация, частью которой они являются, подразделения представляют собой совокупность людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения общей цели подразделения, вписывающейся в цели функционирования организации в целом.

Вертикальное разделение труда. Деятельность организации основана на иерархии управления, которая представляет собой управленческую подсистему организации. Вертикальное разделение труда отделяет координацию как самостоятельную функцию. Деятельность одних людей по координированию работы других людей и составляет сущность управления организацией.

Необходимость управления. Цель развития (или просто функционирования) организации рассматривается в качестве ориентира, выравнивающего индивидуальное целеполагание работников, и связей, обеспечивающих взаимодействие работников в процессе делегирования полномочий и ответственности. Для достижения данных целей задачи подразделений и работников организации должны быть взаимоувязаны (сбалансированы) посредством вертикального разделения, иерархии полномочий и ответственности, поэтому функция управления является существенно важной составляющей деятельности любой организации.

Организация как процесс, как функция управления связана с большим количеством разнообразных видов деятельности.

Для нормальной работы любая организация должна:

• сформировать образ идеального состояния организации;

• разработать миссию и стратегические цели;

• сформировать стратегию развития организации;

• определить содержание стратегии в виде функциональных стратегий, стратегических проектов и стратегических программ;

• распределить функции производства и управления;

• сформировать подразделения в соответствии с требуемыми функциями для реализации стратегии;

• определить связи между подразделениями, сформировав структуру управления организации;

• разработать сбалансированную систему показателей, обеспечивающую реализацию стратегии развития организации;

• осуществить стратегические изменения в организации;

• обеспечить системное функционирование организации как за счет управления внутренними процессами жизнедеятельности организации, так и путем активного взаимодействия с внешней средой.

Главными элементами любой организации являются люди, которые в свою очередь представляют собой сложные и многофакторные системы, управляемые на основе адаптивных механизмов. Поэтому важно, чтобы персонал организации сочетал различные типы личностей и в то же время был профессионально пригодным для достижения поставленных целей стратегического развития организации.

7.3. Социальные и социально-экономические системы

По определению организация представляет собой прежде всего совокупность людей, объединенных стремлением к достижению общей цели. Наличие человека в организации делает ее социальной, а стремление людей к достижению экономических целей – еще и экономической.

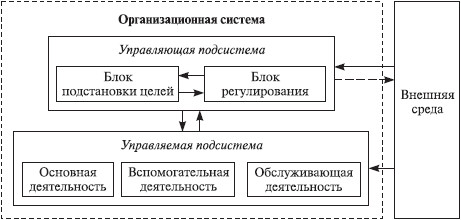

Для того чтобы социальная система могла обеспечивать достижение поставленных целей, необходима управляющая подсистема, находящаяся внутри организации или за ее пределами. Таким образом, организационную систему можно разделить на две подсистемы: управляющую и управляемую.

В управляющей подсистеме можно выделить два блока: блок постановки целей и блок регулирования. Функции управляющей системы выполняет, как правило, система органов управления (определение видения, миссии, целей, содержания стратегического плана, координация в реализации плана, учет и контроль).

Управляемая подсистема, как правило, состоит из трех блоков: основная деятельность, вспомогательная деятельность и блок по обслуживанию деятельности.

Общая схема взаимодействия организационной системы с внешней средой и взаимодействия управляющей и управляемой подсистем представлена на рис. 7.3.

Рис. 7.3. Взаимодействие подсистем

Социально-экономические системы относятся к открытым системам. Они активно взаимодействуют с внешней средой, обмениваясь с ней ресурсами и продуктами своей жизнедеятельности.

Рассматриваемые системы имеют границы, которые определяются пределом распространения внутреннего управляющего воздействия самой системы. А в качестве внешней среды системы выступает область, не находящаяся под контролем лица, принимающего решение.

Модель состава свойств организации представлена на рис. 7.4. Из него следует, что свойства хозяйственной организации как системы – это сочетание качеств не только социально-экономических, проявляющихся в их сложности, связности и организованности, но и требующих управления в условиях неопределенности внешней и внутренней среды организации.

Рис. 7.4. Сочетание свойств организации

Связность как свойство взаимной зависимости процессов преобразования ресурсов в полезные результаты определяет границы социально-экономической системы и позволяет выделить ее из среды. Факторы изменения параметров связности позволяют определить условия, необходимые для выделения социально-экономических систем различного масштаба. Эти условия следующие [23]:

• наличие специфической функции (цели), обеспечивающей реализацию общей функции хозяйства России;

• определенное единство хозяйственных интересов взаимодействующих субъектов по отношению к их полезным результатам;

• обособление решений, подлежащих согласованию во взаимодействии различных субъектов.

В этом смысле можно выделить три типа социально-экономических систем: система на уровне хозяйства России; система на уровне региона; система на уровне предприятия.

В теории социально-экономических систем свобода выбора лица, принимающего решения по преобразованию элементов входа в элементы выхода, рассматривается как неопределенность деятельности, представляемая в трех параметрах – последовательность, состав операции и время на их выполнение. Способы оценки неопределенности деятельности зависят от исследования.

Представление о сложности системы обычно связывается с количеством элементов и связей между элементами. В то же время сложность социально-экономической системы оценивается не путем анализа числа и характера связей, а с помощью анализа разнообразия свойств и их распределения в частях социально-экономической системы. То есть сложность организации выражается отношением двух динамических процессов, охватывающих систему в целом: процесс непрерывного изменения состава свойств, которые можно встретить у элементов системы, и процесса непрерывного перераспределения этих свойств между элементами системы [23].

Поэтому сложность можно рассматривать как динамическое свойство, которое характеризует изменение разнообразия свойств элементов системы и распределения этих свойств по элементам. Если все элементы системы различны, то степень сложности системы высока.

Чем больше потенциально возможных связей известно лицу, принимающему решения, тем больше возможностей в деятельности организации отыскать и реализовать такие действия, которые обеспечат наибольший прирост уровня реализации ее функции. Доля известных связей является основным, но не единственным фактором, определяющим управляемость[4] социально-экономической системы, поскольку существует множество наборов потенциально возможных связей.

В этом отношении управляемость социально-экономической системы тем выше, чем больше шансов у лица, принимающего решения, выявить этот эффективный набор связей.

4

Управляемость – это такое свойство социально-экономической системы, которое определяется долей известных связей и определяет информационные условия согласования интересов.