Для понимания сути того, что сделали в канадском университете, понадобится немного углубиться в нюансы фотосинтеза. Данный процесс начинается в клетке тогда, когда крупные светособирающие структуры, именуемые антеннами, захватывают фотоны. Конкретно в водорослях Chroomonas CCMP270, изучавшихся биофизиками, эти антенны имеют восемь пигментных молекул, вплетенных в более крупную белковую структуру, причем разные пигменты абсорбируют свет из разных частей светового спектра. Затем энергия фотонов проходит через антенны к той части клетки, где она используется для выработки сахара — химического топлива организма.

Критично важным в данном процессе является маршрут, который выбирает энергия при своих прыжках через эти крупные молекулы, потому что чем длиннее маршрут, тем больше могут быть потери. В классической физике считается, что энергия может перемещаться по молекулам только случайным образом. Однако торонтские исследователи обнаружили, что в действительности механизм выбора маршрута для энергии может быть в высшей степени эффективным. А свидетельство тому дает согласованное поведение пигментных молекул в антеннах водорослей Chroomonas.

Сначала учёные коротким лазерным импульсом возбуждала две из этих молекул, из-за чего электроны в пигментных молекулах переходили в квантовую суперпозицию возбужденных состояний. Когда такая суперпозиция схлопывается (коллапсирует), то излучаются фотоны несколько иных длин волн, которые, с одной стороны, свидетельствуют о наличии квантового эффекта, а с другой, в свою очередь, накладываются друг на друга с образованием характерной интерференционной картины. Изучая именно эту структуру интерференции в излучаемом свете, исследователи смогли восстанавливать детали квантовой суперпозиции, которая порождает наблюдаемую картину.

Результаты данного анализа получились воистину удивительными. Оказалось, что в суперпозиции участвуют не только две пигментные молекулы в центре антенн, но также и шесть остальных пигментных молекул. Причем это состояние квантовой когерентности связывает все молекулы необычайно долго — на протяжении 400 фемтосекунд (4 Ч 10-13 секунд). Этот интервал оказывается достаточно длительным для того, чтобы энергия абсорбированных фотонов одновременно «опробовала» все возможные пути движения по антенне. Когда же когерентность заканчивается, энергией уже выбран оптимальный маршрут, позволяющий осуществить перемещение без потерь.

Это открытие, надо повторить, опровергает некоторые давно устоявшиеся в квантовой механике воззрения, согласно которым квантовая когерентность не может появляться нигде, кроме криогенных температур, поскольку горячее окружение мгновенно разрушает хрупкий эффект. Тем не менее, нынешние опыты показывают, что в водорослях Chroomonas подобного рода эффекты идут постоянно при комнатной температуре — 21 градус по Цельсию.

По оценкам других специалистов, также разрабатывающих данное направление, сложность эксперимента, поставленного в Торонто, чрезвычайно высока. Аналогичный результат, полученный в Калифорнийском университете в Беркли в 2007 году, удалось продемонстрировать лишь при температуре минус 196 градусов по Цельсию. Там учёные исследовали бактериохлорофилловый комплекс в зелёных серных бактериях и тоже обнаружили, что пигментные молекулы похожим образом объединяются вместе в квантово-механическую сеть с когерентными состояниями. В итоге же ныне исследователи считают допустимым говорить, что в определённом смысле антенны растений и бактерий выполняют процедуры квантовых вычислений для отыскания наилучших путей передачи энергии.

Сейчас один из ведущих авторов калифорнийской команды, Грег Инджел (Greg Engel), продолжает исследования в Чикагском университете, где похожий по сути эксперимент тоже удалось воспроизвести при значительно более дружественной к жизни температуре 4 °C. Длительность когерентности у этой команды составляет 300 фемтосекунд (см. arxiv.org/abs/1001.5108v1).

Каким именно образом эти молекулы остаются когерентными в течение столь продолжительного по квантовым масштабам времени при столь высоких температурах, да ещё при относительно огромных расстояниях между молекулами — всё это пока остается большими загадками. На данный момент среди исследователей, занимающихся данной областью, преобладает точка зрения, согласно которой ключевую роль в обеспечении всего процесса играют белковые структуры, в которые вплетены пигменты. Хотя бы уже потому, что без этих структур никакой когерентности не получается.

Ну а что можно сказать о практических приложениях открытия? В первую очередь, высказывается надежда, что глубокое понимание квантовой когерентности в биологических клетках помогло бы при создании более эффективных солнечных элементов питания. А кроме того, если посмотреть чуть пошире и вспомнить, что и в мозге человека целый ряд учёных уже давно усматривает признаки работы квантового компьютера, то есть шанс на этом пути узнать побольше и о тайнах сознания.

Навигационно-коммунальный замес. Часть 1. Коммунальная квартира

Фадеев Михаил

Телеком-рынок в плане отношений между людьми и компаниями в последнее время начинает напоминать коммунальную квартиру. Все друг друга знают, все пользуются одним коридором и одним очком в туалете, но, при этом, по сценариям развития интриг между соседями-соквартирниками можно снимать шедевральные боевики с размашистым бюджетом. Цепляет в самом начале и не отпускает до самого конца.

Вот на кухне рафинированный интеллектуал-энциклопедист (Муртазин) обсуждает с душой компании и добряком-соседом (Колей) с какой стороны браться за яйцо при готовке — с тупой или с острой. При этом речь идет о разных яйцах (у одного — куриные, у другого — перепелиные), предназначающихся у одного для варки, у другого для яичницы. Но спор получается такой громкий, что сбегается вся квартира. Некоторые даже ставят табурет, приносят чипсы и пиво, создавая импровизированный зрительный зал.

А вот в другом углу квартиры всё тот же вездесущий рафинированный сосед в присутствии других соседей «чехвостит» молоденькую соседку Ольгу за то, что та пытается варить суп на той конфорке, где он по жизни варит кашу, доказывая, что любой нормальный человек может наесться только кашей, но никак не "жиденьким".

Но даже такие страсти меркнут перед тем, что в последние полгода происходит в чулане с вывеской "Навигационное ПО и навигационная картография". Вот тут реально кипят страсти так страсти. Хотя это и не всегда видно рядовому потребителю. О чём, собственно, и пойдет речь.

Для начала про расстановку сил в "чулане".

Российский рынок навигационного ПО и карт хотя и достаточно молодой, но уже вошёл в стадию, что называется, "первой утряски", когда на нём сформировался определённый пул игроков, занявших определённые ниши. Основные игроки здесь такие:

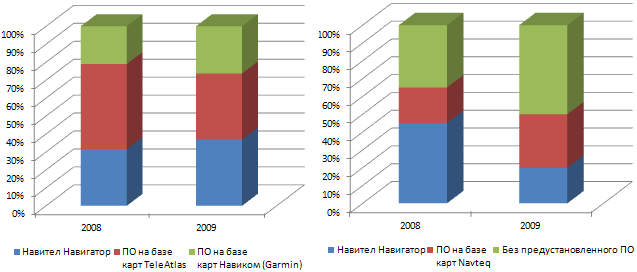

Эта оценка (здесь и далее по тексту используются данные аналитической группы SmartMarketing) долей рынка поставщиков навигационного ПО выполнена на основании данных о комплектации продаваемого оборудования той или иной программой. Диаграмма слева — классические навигаторы, диаграмма справа — смартфоны и коммуникаторы.

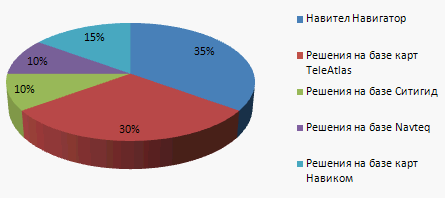

Есть и другая методика оценки — по количеству копий ПО, реально используемых потребителями: не секрет, что большая часть навигационного ПО, которое идет в комплекте с коммуникаторами и смартфонами, банально не используется — диск просто остаётся в коробке или даже выбрасывается вместе с ней. Да и на навигаторах навигационную программу можно без труда заменить. Данные о реальном использовании ПО таковы:

Сразу хочу заметить, что информация действительна на октябрь-ноябрь прошлого года, до появления на рынке нового игрока. Но об этом — позднее.