К самым серьёзным соперникам Noctua NH-D14, COGAGE Arrow, Zalman CNPS10X Extreme мы добавили Thermalright Ultra-120 Extreme для сравнения.

Методика исследования осталась прежней. Но мы решили перейти сразу к самому суровому тесту — испытанию тишиной — и вот что у нас получилось.

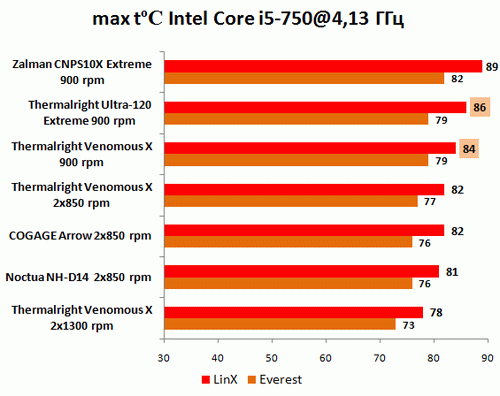

Venomous X оказался на 2 градуса эффективнее Ultra-120 Extreme, а значит, продукт разработчикам удался. Проигрыш COGAGE Arrow закономерен, две башни, как вы понимаете, лучше, чем одна.

В кризисное время Thermalright удалось сделать продукт, который получился и эффективнее, и компактнее, и легче, и, что для многих важно, дешевле предшественника. Заодно появились зеркальное основание и нескучная упаковка. Нам особенно понравились поддержка всех сокетов Intel и одно общее крепление с сдвигающимся фиксатором.

Разработчику можно дать только один совет — отработать шлифовку подошвы, что даст ещё 2–3 градуса преимущества, столь важных для тех, кто любит выжать из машины максимум.

Philips 220X1SW — LightFrame в действии

Игорь Осколков

Для начала надо хоть немного познакомиться с основными особенностями Philips 220X1SW. Дисплей выглядит очень симпатично. Белый глянцевый корпус с плавными округлыми формами действительно красив. На задней панели находятся разъёмы D-Sub, DVI-D, USB и гнездо питания. Кстати, подключившись к USB-порту можно управлять настройками монитора напрямую из ОС, а не с помощью клавиш на правом торце корпуса. А в правом нижнем углу находится ещё один USB-порт для подключения, например, флэшек. Но пользоваться им, если честно, не очень удобно. Блок питания встроенный, из-за чего дисплей весит почти пять килограммов. Разработчики, видимо, не учли этот момент — пластиковая подставка достаточно хлипкая. При каждом незначительном толчке монитор начинает устрашающе раскачиваться. Правда, довести конструкцию до обрушения нам не удалось, хотя попыток предпринималось немало. Сзади подставки есть небольшое кольцо для кабелей, чтобы их можно было аккуратно уложить. Конструкция монитора такова, что практически невозможно отрегулировать угол наклона по вертикали.

Philips 220X1SW оснащён обычной 22” матрицей TN+Film с разрешением 1680×1050. Соотношение сторон 16:10, а не «киношное» 16:9. Время отклика составляет 5 мс grey-to-grey, но можно задействовать режим Smart Response. В этом случае отклик снижается до 2 мс, а качество картинки заметно падает. При этом уменьшения отклика заметить не удалось. Яркость составляет 250 кд/м2, а контраст — 1000:1 (динамический 30000:1). Углы обзора по вертикали и горизонтали — 160 градусов. В общем, характеристики вполне типичные и ничего выдающегося в них нет, но… Качество изображения приятно удивило. Цвета яркие и насыщенные, контрастность просто великолепная. Даже углы обзора по ощущениям выше заявленных. Лишний раз убедился, что характеристики — это одно, а личные впечатления — совсем другое, и опираться при выборе монитора лучше именно на последние. Впрочем, это всё очень субъективно, и кому-то картинка может и не понравиться. К тому же недостатки у дисплея, к сожалению, всё-таки есть. Во-первых, по краю экрана идёт тонкая чёрная полоска шириной чуть меньше миллиметра. Меня это несколько раздражает (не поверите, но другие сотрудники портала сочли эту полоску преимуществом модели — прим. редакции). Во-вторых, из-за рамки LightFrame экран глубоко утоплен — примерно на сантиметр. Это не очень удобно, да и пыль на внутренней кромке будет быстро скапливаться. Ах да, экран матовый, что несказанно радует.

Ну а теперь перейдём к тому, ради чего и затевался весь этот обзор — к описанию LightFrame. По сути, это просто рамка вокруг экрана с мягкой голубой подсветкой. Идея чем-то похожа на технологию Ambilight. Признаться, у меня при первом взгляде на Philips 220X1SW возникла мысль: "О, круто! Монитор с Ambilight'ом". Увы, LightFrame — это такая урезанная версия Ambilight. Цвет подсветки не подстраивается под изображение на экране. Яркость регулируется не плавно, а ступенчато — есть всего три уровня. Задачи у обеих технологий схожие — уменьшить нагрузку на глаза за счёт сглаживания контраста между изображением на экране и фоном. Но в случае с Ambilight это действительно работает, а вот с LightFrame я никакого улучшения не заметил. Да, может быть, это станет заметно после длительного использования. Но… Всё равно слабо верится. В оправдание технологии могу сказать только одно — работать с подсветкой действительно приятно. Как маркетинговый ход LightFrame прекрасен — технологией наверняка заинтересуются любители ставить у компьютера кактусы для поглощения вредного излучения.

Подведём итоги. Philips 220X1SW — это неплохой 22-дюймовый матовый дисплей с отличным качеством изображения и приятным дизайном. К сожалению, его подставка явно не рассчитана на вес монитора и очень ненадёжна. Что касается функции LightFrame, то ради неё одной я бы не стал покупать этот монитор, а подыскал бы другую модель. В целом, Philips 220X1SW мне понравился. Вот только стоит этот монитор примерно 9000 рублей — дороговато.

P.S. от Сергея Вильянова: Я очень часто работаю по ночам в темной-темной комнате. Семья обычно засыпает раньше, поэтому свет включать нельзя. Смотреть же на довольно яркий экран в темноте — крайне вредно для глаз, поэтому всегда включаю маленькую настольную лампу, направляя её в противоположную от себя сторону. В принципе, вполне себе вариант, только вот один угол монитора оказывается в гораздо более темной зоне, чем другой. Увидев обозреваемый монитор, я сразу понял, что если б у меня был такой, от лампы можно было бы смело отказаться. Мягкое голубое свечение в темноте и выглядит приятно, и глазам работу облегчает. Днём же (а мой коллега знакомился с Philips 220X1SW отнюдь не в темноте), действительно, проку от LightFrame мало. Такая вот модель для ночных жителей.

14 февраля: пять антисердец

Алексей Стародымов

Как известно, 14 февраля по всему миру отмечается так называемый "День Влюбленных". Всё бы ничего, но подавляющее большинство празднующих почему-то считает, что сегодня свою половину просто необходимо окутать «пеленой» из розовых подарков, розовых открыток, розовых цветочков и так далее и тому подобное. (Наблюдаю сейчас у одного из контактов в аське статус "Испоганили праздник розовым" — как говорится, "человек шарит". Действительно, испоганили!)

Есть среди «влюбленных» и особо суровая категория: некоторые фрики желают вручить своей подруге не просто бесполезную вещь (мишку Тедди, вазочку, кружечку…), а какую-нибудь штуку с электронной начинкой. То есть, некий гаджет. Очевидно, что знающие и остроумные парни справятся с этой задачей безо всяких мануалов, ну а мы приведём пятёрку электроподарков, которые стоит дарить только в крайнем случае. Нормальные девушки — они того, не всегда выдерживают «сердечную» передозировку. Даже в День Святого Валентина.

Начать стоит с розовой мышки в виде сердца. Например, такая штука есть в портфолио бренда Sven, хотя я вчера наблюдал в одном из компьютерных магазинов сразу три грызуна этого типа, выпущенные другими компаниями. Не уверен, что таким манипулятором вообще возможно пользоваться (какая уж тут эргономика, о чем вы?), и лично я бы на месте одариваемой повесил бы такой девайс на стену в кладовке. Возможно, даже закрепив его для надёжности гвоздём.