Под доминированием понимается утверждение за особью в ее отношениях с другими членами сообщества определенного ранга (роли). Территориальность тесно связана с доминированием. Территория — это область, в пределах которой ее постоянный обитатель пользуется правом первенства в отношении доступа к ограниченным ресурсам, т. е. является доминантом. Типы доминирования и территориальности могут меняться у одних и тех же особей в зависимости от конкретной обстановки.

К врожденным рефлексам саморазвития (удовлетворения индивидуальных потребностей) относятся разнообразные проявления ориентировочно-исследовательского поведения, рефлекс свободы и рефлексы превентивной (предварительной) «вооруженности» — игровой и имитационный.

Для них характерны два момента:

— они не связаны с наличной ситуацией и обращены в будущее;

— самостоятельны, т. е. не вытекают из других потребностей и не сводятся к другим мотивациям.

Исследовательское поведение побуждается потребностью в получении информации. Элементарные исследовательские акты появляются очень рано, например, маятникообразные движения головой щенка в поисках соска матери. Далее возникают более сложные реакции — обнюхивание, присматривание, прислушивание, а затем уже подлинно исследовательские акты.

Ориентировочно-исследовательская активность служит поиску и обнаружению биологически значимых сигналов. С ориентировочного рефлекса начинается практически любой контакт животного с факторами среды. Эти элементарные ориентировочные реакции выполняют роль неспецифической активации различных систем (нервной, сенсорной). Само исследовательское поведение может быть базой для выработки условных инструментальных рефлексов и может играть решающую роль при формировании образного обучения.

Важность потребности в постоянном получении информации и, следовательно, важность данного типа поведения доказываются экспериментально, когда воспитание молодых животных в «обедненной» среде приводит не только к расстройствам поведения, но и влияет на массу, толщину коркового вещества и уровень метаболических процессов мозга.

В самостоятельную группу потребностей и поведенческих форм их удовлетворения выделяют потребности в приобретении опыта, навыков, умений, которые понадобятся животным в будущей жизни. Это подражательное поведение, обеспечивающее передачу опыта в поколениях и лежащее в основе «сигнальной» (не генетической) наследственности, которая занимает у высокоразвитых животных все большее место. При этом необходимо выделить инстинктивные формы имитации, например, когда испуганное и убегающее животное вызывает подражание других животных в стае.

Под игровым поведением понимают совокупность двигательных актов организма, включающих определенные мышечные группы, используемые в дальнейшем взрослыми животными в соответствующих жизненных ситуациях при бегстве, борьбе, добыче пищи, размножении и т. д. В процессе реализации игровой деятельности животное тренирует соответствующие поведенческие стереотипы, обогащается информацией об окружающей среде, практикуется во взаимодействии со сверстниками, усваивает нормы группового поведения.

Формирование любой формы видотипичного, наследственно «закодированного», т. е. инстинктивного поведения в онтогенезе всегда сопряжено в той или иной степени с какими-либо элементами индивидуально приобретаемого поведения-обучения. Инстинктивные движения (врожденные двигательные координации) обычно генетически строго фиксированы. Инстинктивные же действия и инстинктивное поведение являются в той или иной степени пластичными благодаря включению в них благоприобретенных компонентов.

Выше уже указывалась важность различных форм врожденных действий для формирования в онтогенезе видоспецифического поведения, однако накопленного в генофонде видового опыта оказывается недостаточно, чтобы обеспечить нормальное существование особи в постоянно меняющейся среде. Для крупных, подвижных хищников при активных столкновениях с большим количеством объектов необходимо приобретение собственного, индивидуального опыта. Этот опыт приобретается различными путями, в основе которых лежит общая способность животного к обучению, в свою очередь связанная со свойством фиксировать на какой-то срок элементы обучения, т. е. с памятью.

Обучение — это процесс накопления индивидуального опыта особью, охватывающий широкий круг явлений: привыкание (габитуация), запечатление (импринтинг), образование условных связей, наработку «памяти» мышц и движений, элементарную рассудочную деятельность, реакции сенсорного различения и др. Обучение оценивается по результатам поведения. Однако необходимо отметить, что отсутствие наблюдаемого ответа не означает отсутствие научения, поэтому наша оценка данного процесса в той или иной мере субъективна и вероятностна.

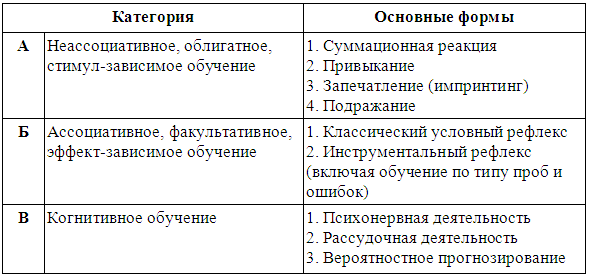

Общих законов обучения, скорее всего, не существует. В таблицу (табл. 2) классификации форм обучения включены все виды приобретенного поведения, т. е. собственно обучение и разумное поведение.

Рассмотрим основные категории обучения.

а) Неассоциативное, облигатное, стимул-зависимое обучение.

Обычно встречается на ранних этапах онтогенеза при достаточно постоянном видоспецифичном наборе средовых факторов (родильная камера, нора, мать, однопометники и др.). Данное обучение предназначено для быстрого усвоения жизненно необходимых условий существования и является обязательным — облигатным для всех особей данного вида.

При этом обучении не требуется непременного совпадения (ассоциации) внешних сигналов с той или иной целостной деятельностью организма, т. е. не требуется подкрепления, достаточно лишь соответствующего стимула, следовательно, обучение — стимул-зависимое.

б) Ассоциативное, факультативное, эффект-зависимое обучение.

На более поздних этапах развития поведение становится более активным: щенок начинает исследовать окрестности гнезда, сталкивается с незнакомыми предметами, животными и т. д. Расширяется спектр факторов, которые могут приобретать то или иное сигнальное (предупреждающее) значение при их совпадении (ассоциации) с целостной биологической реакцией организма. При этом один и тот же фактор для разных животных может иметь различное значение в зависимости от конкретной ситуации, а обучение будет носить необязательный — факультативный характер.

Это эффект-зависимое обучение, т. е. оно определяется результатами контакта организма со средой. От относительно пассивного восприятия среды животное переходит к активному процессу формирования собственной среды путем извлечения для себя ее функциональных составляющих, значимых для выполнения тех или иных актов поведения.

в) Когнитивное обучение.

Термин «когнитивное обучение» берет начало в учении о «когнициях» (англ. cognition — познание, познавательная способность) — знаниях о всех деталях ситуации, которые организуются таким образом, чтобы их можно было использовать, когда они понадобятся.

Это высшие формы обучения, свойственные в основном взрослым животным, при этом у них создается целостный образ окружающей среды. Когнитивное обучение основано на формировании функциональной структуры среды, т. е. на извлечении законов и связей между отдельными ее компонентами. Для когнитивного обучения действия животного не являются необходимыми, здесь достаточно «созерцания» окружающей обстановки. Данную категорию можно назвать разумным поведением.

Необходимо отметить, что иногда весьма затруднительно отнести то или иное действие к определенной категории обучения. Разные формы могут встречаться вместе, облегчая животному достижение необходимого результата.

Суммаццонная реакция. В основе этого явления лежат сенсибилизация — повышение чувствительности нервной ткани к раздражающим агентам, и фасилитация — облегчение запуска именно данной реакции.