Другое дело — Афганистан. Здесь танки не имели другого противника, кроме одиночного моджахеда с гранатометом и мин, усеивавших дороги. Практически отсутствовала свобода маневра: либо движение вдоль дорог, либо огонь с места на блокпостах. Даже там, где местность позволяла сойти с дороги, это было в большинстве случаев невозможно — обочины плотно минировались противником. Наконец, само нападение производилось моджахедами там, где обзор экипажа сведен к минимуму — в горных дефиле, в зеленой зоне или среди глухих дувалов селений.

Все это приводило к тому, что экипаж на боевом выходе мог в любой момент ожидать кумулятивную гранату в борт или взрыв фугаса под гусеницей. Надеяться в такой обстановке приходилось только на броневую защиту, а она-то как раз и подводила.

Относительно тонкая броня бортов, крыши и кормы легко пробивалась гранатой РПГ-7. Имея бронепробиваемость порядка 400–500 мм, гранатомет мог поразить танк типа Т-54/55 в лоб. Несмотря на относительно слабое заброневое действие, кумулятивная граната при попадании в башню, как правило, убивала одного или более членов экипажа, могла вывести из строя вооружение, подорвать боекомплект. Попадание в моторное отделение делало машину неподвижной мишенью, и если на пути кумулятивной струи встречались топливопроводы, происходило воспламенение.

Следует также учитывать, что противник обычно не ограничивался одним попаданием, а вел огонь до полного выхода машины из строя. Конечно, бывали и счастливые исключения, например, когда в башню Т-55 попали 7 гранат от РПГ, все они пробили броню, но экипаж остался жив, а танк боеспособен. К сожалению, так везло далеко не всем. За 11 месяцев 1980 г. 16 % потерь в танках произошли от огня РПГ.

Еще большую опасность представляли противотанковые мины и фугасы. Потери от минных подрывов за тот же период 1980 г. составили 59 % от общего числа. Из всего количества подорвавшихся танков 17 % были потеряны безвозвратно или требовали капитального ремонта. Взрыв под одной из гусениц разрывал не только ее, но в зависимости от мощности заряда срывались один или несколько опорных катков и узлы подвески. Воздействие взрыва на днище приводило к его прогибу, контузии или гибели механика-водителя. Применение минных тралов далеко не всегда обеспечивало безопасность. Ножевые тралы на каменистой почве были бесполезны, а против Катковых применялись различные хитрости: радиоуправление, кратность срабатывания взрывателя (фугас взрывался не под тралом, а подчас в середине колонны) и многие другие способы минирования.

Таким образом, уже первые операции дали ощутимые потери в боевой технике. Требовалось усиление защиты, и в войсках начались собственные импровизации: навешивание на броню ящиков с боеприпасами, песком и щебнем, запасных опорных катков, траков гусениц, баков с водой, маслом и топливом.

Затем дело поставили на производственную основу, и большая часть танков была оборудована дополнительной защитой. На борта корпуса навешивались резинотканевые экраны; на лобовую часть устанавливали дополнительный металлокерамический блок в виде коробчатой конструкции из броневых листов толщиной 30 мм, внутри которой размещались 5-мм стальные листы с 30-мм промежутками, заполненными пенистым полиуретаном. Аналогичные по конструкции «брови» навешивались на лобовой части башни справа и слева от пушки.

Однако принятые меры существенно не уменьшили динамику потерь, поэтому в начале 1980-х гг. провели большую исследовательскую работу по глубокой модернизации Т-55 и Т-62. В мае 1982 г. в ДРА побывала большая группа конструкторов и директоров заводов во главе с начальником ГБТУ генерал-полковником Потаповым. А в марте 1983 г. на вооружение приняли модернизированные Т-55М, Т-55АМ и Т-62М. На них была внедрена усиленная противоминная защита: ячеистый каркас на днище корпуса под обитаемыми отделениями из стального швеллера или уголка шириной 80 мм, закрытый снизу шестью броневыми листами толщиной 20 мм; распорная стойка-пиллерс в отделении управления за спиной механика-водителя для предотвращения прогиба днища при взрыве; специальное крепление сиденья механика на поли-ке, приваренном к борту и имеющем зазор с днищем корпуса в 30 мм, для того, чтобы энергия взрыва не воздействовала непосредственно на сиденье; кожух над первой парой торсионов с 20-мм резиновым ковриком для защиты ступней механика; усиленная 20-мм броневым листом крышка аварийного люка. Помимо уже введенных мер противокумулятивной защиты устанавливались стальные решетчатые экраны на борта и корму корпуса и башни, которые разрушали гранаты РПГ без подрыва.

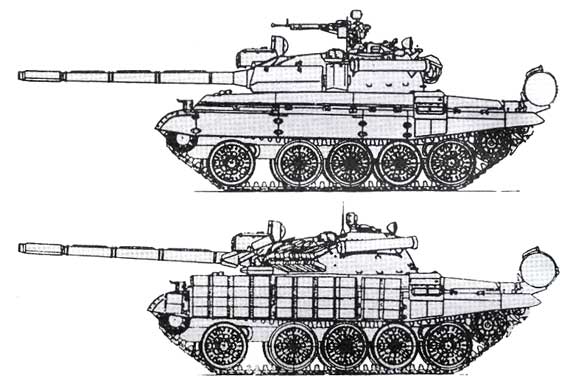

Танки Т-55М (1983 г.; вверху) и Т-55МВ (1985 г.) — модернизации Т-55, выполненные на основании афганского опыта

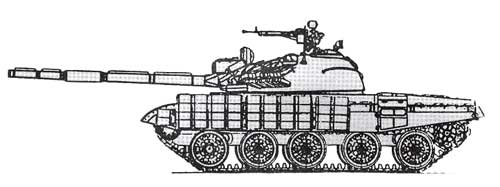

Модернизированный танк Т-62М (1983 г.)

Улучшена была и защита от зажигательного орудия. С этой целью на крыше трансмиссии были установлены защитные сетки с мелкой ячейкой и защитные стальные трубки для наружной электропроводки. На модернизированных танках применялись новая система управления огнем «Волна» с комплексом управляемого вооружения и система пуска дымовых гранат 902Б «Туча». Масса модернизированных машин превысила 40-тонный рубеж, поэтому на них потребовалось установить форсированный до 620 л. с. двигатель.

Была улучшена и ходовая часть. Ввели усиленные резинометаллические шарниры и грунтозацепы гусениц, новые торсионные валы, гидроамортизаторы на вторые пары опорных катков танков Т-62.

Модернизация в ходе афганской войны дала толчок поискам путей дальнейшего усиления танков типа Т-54/55 и Т-62, которые в 1988 г. составляли, соответственно, 36,5 и 25,7 % танкового парка СССР. Она была направлена в основном на улучшение защищенности путем установки динамической или активной защиты и повышение огневой мощи. Меры эти являлись, конечно, вынужденными, ввиду недостатка более современных машин. С принятием Договора по сокращению обычных вооружений в Европе работы по дальнейшему совершенствованию устаревших танков свернули. Резкое сокращение танкового парка проводилось в первую очередь за счет Т-55 и Т-62, более 30 лет состоявших на вооружении.

Таким образом, ни в Афганистане, ни впоследствии в Чечне ничего принципиально нового для совершенствования наших танков не сделали. Вот только почему-то опыт гор афганских в Чечне с самого начала «не пошел», и наши военные по ставшей уже печальной традиции опять вынуждены были учиться на своих же собственных ошибках, а расплачиваться за это жизнями ни в чем неповинных людей!

Как уже отмечалось, большинство танков после попаданий в район боеукладки сразу же вспыхивали, между тем, нашим военным был хорошо известен по крайней мере один танк, который даже будучи подбитым, практически не горел. Речь идет о знаменитом израильском танке «Меркава» (Колесница), которому с 1982 г. также пришлось воевать и в городах, и в гористой, пустынной местности. Проектировавший его генерал-майор Израиль Талль был участником всех арабо-израильских войск, поэтому прежде чем садиться за чертежи, его группа офицеров-танкистов внимательно изучила статистику распределения попаданий снарядов в танки. Этот анализ показал, что наибольшее их число приходится на лобовую часть башни, следовательно, лобовую проекцию башни перспективного танка необходимо было свести к минимуму, «утопив» ее в корпус. Танк должен был иметь возможно более высокий уровень защиты, даже и в ущерб подвижности. Ограниченные людские ресурсы страны диктовали в первую очередь необходимость максимальной защиты членов экипажа: пусть танк будет полностью выведен из строя, но экипаж его должен уцелеть. Статистика показывала, что в случае детонации боезапаса экипаж, как правило, гибнет полностью. Значит, в максимальной степени броней должны быть прикрыты члены экипажа и боекомплект. Дополнительную защиту можно обеспечить, разместив моторно-трансмиссионное отделение в передней части корпуса, кроме того, при такой компоновке экипаж получает возможность покинуть поврежденную машину через люк в кормовой части корпуса — наименее уязвимой для фронтального обстрела.