Ну, а на следующий день были соревнования. Я не мог не пойти в бассейн Феникс-парка. И я пошел.

Вы читали в газетах отчеты об этих соревнованиях. Поверьте, на этот раз газетчики не врали. Они просто не понимали, что произошло. Но я догадывался с самого начала. Расчет Барримора и Хэзлита был прост. Все ставили на Олдена пять против одного, десять против одного… Никто не сомневался, что Олден побьет Фелпса. Ведь Олден был чемпион, абсолютный чемпион!

Я пришел за час до начала и видел, как люди Барримора заключили пари. Это был грабеж среди белого дня. В публике только я один знал, что на этот раз Фелпс тоже получит изрядную дозу доппинга. Все ставили на Олдена — и агенты Барримора быстро делали свое дело.

Да, спортивный мир давно не видел такой колоссальной аферы. Барримор ничем не рисковал. Победа Фелпса была обеспечена, и эта победа приносила Барримору, по самым скромным подсчетам, тысяч полтораста.

Олдена и Фелпса осаждали репортеры. Трое других ныряльщиков стояли в стороне — они никого не интересовали…

Вы знаете, был момент, когда я позавидовал этим ребятам — Олдену, Фелпсу, другим ныряльщикам. Молодость, сила, здоровье, красота человеческого тела — разве не это главное в спорте? Я много лет не бывал на соревнованиях, может быть, поэтому я на мгновение забыл о Барриморе, о Хэзлите, о всей закулисной грязи. Яркие огни, нарядная публика, грохот оркестра, молодые ребята, весело болтающие с репортерами… Да, на какое-то мгновение я невольно поддался внешнему очарованию.

Но ровно за двадцать минут до старта Олден и Фелпс ушли. Ушли со своими тренерами и врачами. Публика одобрительно свистела… Но я — то знал, в чем дело! У меня было такое чувство, словно погас свет. Я ничего не видел и ничего не слышал. Меня охватило какое-то оцепенение. Казалось, что именно мне — вот в этот миг! — вводят перекись водорода, и я чувствовал, как бешено стучит сердце, как лихорадочная дрожь охватывает тело…

Да, я пять лет прослужил у Барримора и не думал, что нервы могут так сдать.

Через несколько минут Олден и Фелпс снова появились. Зрители встретили их восторженным ревом. А я видел — радость, молодость, сила уже не светятся в глазах ныряльщиков. Они шли какой-то скованной походкой, рассеянно улыбались. Впечатление было такое, как будто они прислушивались к тому, что происходило внутри них.

Бесконечно долго тянулось время. Прошла целая вечность, пока раздалась команда: “Приготовиться!” И сразу наступила тишина. Судья поднял пистолет. Черт возьми, я волновался так, как будто не знал, чем все это кончится!.. Впрочем, я действительно не знал всего. Клянусь вам — всего я не знал!

Выстрел — и ныряльщики бросились в воду. Олден сразу же отстал. Он плыл хуже других. Но при соревнованиях на дальность ныряния это не имеет значения, здесь дело не в скорости. А Фелпс шел великолепно. Он плыл стилем “торпеда” руки вытянуты, ноги работают, как при кроле. Он словно ввинчивался в воду — размеренно, ритмично и в то же время стремительно.

Олден плыл брассом — спокойными, неторопливыми движениями, — как человек, которому незачем спешить. Это действовало на публику.

На третьей двадцатипятиметровке трое ныряльщиков выскочили из воды. Они не проплыли семидесяти метров. Зрители не обратили на это внимания: фаворитом был Олден, из-за него они пришли сюда. Они ставили на Олдена, а старая поговорка не зря гласит: “Сердца зрителей там, где их кошельки”.

Но когда Фелпс первым прошел семьдесят пять метров, в бассейне наступила тишина. Это было совершенно невероятно — тишина во время соревнований. Все сидели молча, и никто ничего не понимал. Фелпс, который раньше не мог соперничать с Олденом, сейчас прошел — первым! — семьдесят пять метров. Его сильное тело ввинчивалось в воду, и он плыл, плыл, плыл…

И вот тогда я увидел, что с Олденом плохо. Его дорожка была крайней, а я сидел во втором ряду и все видел. Олден еще плыл, но движения его стали резкими, угловатыми, судорожными… В наступившей тишине чей-то хриплый голос крикнул: “Олден, нажми!”

В этой тишине я вдруг явственно услышал скрипящий голос Хэзлита: “Скажите, доктор, а если увеличить концентрацию этой… перекиси водорода?”

Ну, вот и весь рассказ. Вы знаете из газет, что произошло дальше. Фелпс проплыл девяносто два метра и установил новый рекорд. А Олден на семьдесят пятом метре пошел на дно. В газетах пишут: “Смерть от асфиксий” — это значит смерть от удушья. Да, так написано в газетах.

Но стоит мне закрыть глаза, и я вижу холодный взгляд импрессарио Хэзлита и слышу его страшный, скрипящий голос: “Скажите, доктор, а если увеличить концентрацию этой… перекиси водорода?”.

НАД ПУСТЫНЕЙ ХИЛА

Самолет взбесился.

Беспорядочно вспыхивали и гасли контрольные лампы на приборных щитках. Исступленно выла сирена пусковой установки “Скорпиона”, и ее истеричный, надрывный вой заглушал слитный гул четырех турбореактивных моторов. Метались обезумевшие стрелки приборов, судорожно подергивался штурвал управления.

Джон Гейли ничего не мог сделать. Он даже не понимал, что произошло. Еще минуту назад бомбардировщик “Атлант” Б-97, управляемый автопилотом, уверенно шел к полигону. Электронное счетно-решающее устройство определило момент запуска ракетного снаряда “Скорпион”. И с этого все началось. “Скорпион” не отделился от самолета — поэтому и выла сирена, предупреждая, что взрыватель снаряда поставлен на боевой взвод. Автопилот не отключался. Это было самое страшное. Джон Гейли не мог вести самолет. Мощная гидравлическая система, управляемая автопилотом, передвигала штурвал, и хотя Гейли всей тяжестью тела повис на штурвале, самолет пикировал — круче и круче.

Гейли не видел высотомера, в глазах от напряжения расходились круги — красные, оранжевые. Но он знал: если самолет опустится ниже тысячи футов, сработает взрыватель термоядерного заряда в “Скорпионе”. О том, что, пикируя, “Атлант” врежется в землю, Гейли не думал. В сознании билась одна только мысль: “Взрыв, взрыв, взрыв…” — и, задыхаясь, он тянул штурвал.

Оранжевые круги в глазах слились в сплошное фиолетовое пятно. Лихорадочные удары сердца сотрясали тело. Судорога подступала к горлу. Какой-то, еще не затопленной ужасом частицей сознания он понял, что это конец… И тогда, покрывая все звуки: и зловещий, с присвистом рев двигателей, и острый, надрывный вой сирены, и громкий, отдающийся в ушах стук сердца, электрическим током хлестнул по нервам спокойный голос:

— Не сходите с ума, Гейли. Перестаньте тянуть штурвал — это бесполезно.

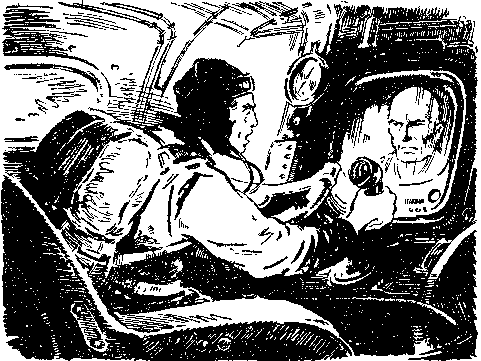

Машинально Гейли поднял голову. На приборной доске, среди хаотически вспыхивающих контрольных ламп, ровно горел квадрат телеэкрана. С выпуклого зеленоватого стекла на летчика смотрел Вернер фон Гертер.

— Бросьте валять дурака, Джон. Оставьте штурвал. Ну, живо!

Повинуясь команде, Гейли разжал руки. И штурвал, словно издеваясь над ним, сам пополз назад, пополз без всяких усилий.

Ускорение стиснуло летчика, вдавило в кресло. “Атлант” выходил из пикирования.

— Вы чародей, шеф, — крикнул Гейли. Голос его дрожал.

Фон Гертер улыбнулся. Это было едва заметное движение губ; узкие, бескровные, они чуть изогнулись, вздрогнули, замерли. Но летчик видел — Гертер улыбнулся.

— Попробуйте передвинуть секторы газа, — сказал фон Гертер.

Он говорил внятно, четко, почти без акцента. И Гейли слышал его негромкий голос сквозь вой сирены и гул моторов. Может быть, слова угадывались по движению губ, может быть, ужас, охвативший сознание, обострил слух, но Гейли слышал каждое слово.

— Попробуйте передвинуть секторы газа.