Еще несколько секунд я надеялся на чудо.

Поскольку больше ничего не оставалось, я взялся за рычаг управления левого винта и потянул его назад в положение «флюгер». Лопасти повернулись вокруг оси, застыли в положении по ходу движения самолета, и я с облегчением почувствовал, что нагрузка на правую педаль постепенно падает.

Винт продолжал вращаться, но все медленнее, он останавливался. Свист воздушных струй, вращающих лопасти, затихал. Стиснув зубы, я наблюдал за последними оборотами и окончательной остановкой винта в положении «флюгер». Винт еще несколько раз дрогнул, длинная белая мотогондола несколько раз качнулась от этих толчков. Затем стало тихо, винт остановился.

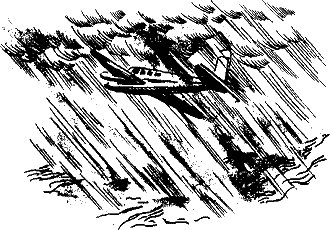

Буря свирепствовала по-прежнему. Снег и лед обрушивались на стекла. Мы ничего не видели, ничего, кроме бесконечного бело-серого непроницаемого потока, и думали, что уж не вырвемся из него.

Как и шесть лет назад, во время такой же снежной бури в Кордильерах, я вспомнил о матери. В 15 лет я покинул отчий дом, чтобы бороться с оккупантами и стать летчиком. Я осуществил свою мечту — стал летчиком-истребителем, а позднее пилотом гражданской авиации. Я облетел все континенты, весь земной шар, и только близость смерти заставляла меня вспоминать, что у меня есть мать, что несколько десятков лет она ждет меня и плачет оттого, что я не вернулся домой…

Сквозь тучи снежных хлопьев, застилающих лобовое стекло, на этом огромном белесом экране, я увидел мою бедную старую мать. Далеко во французской деревне, которая когда-то была моей деревней, где меня уже никогда не увидят, нагнувшись, она срывала хризантемы, посаженные в саду за домом еще моим отцом. И я был счастлив. Казалось, она заметила меня и произносила теперь с печалью и смирением: «Вот видишь!.. А ведь я тебе говорила!.. Это должно было случиться рано или поздно!.. Но ты, сынок, никогда не хотел ничего слушать!»

Одной рукой она подняла уголок фартука, чтобы вытереть глаза. Но она не плакала. Нет! Ее покрасневшие глаза смотрели без всякого выражения, но она не плакала.

Именно теперь я понял наконец, что я, ее сын, умирал для нее уже столько раз, что у нее больше не осталось для меня ни единой слезинки. Затем видение исчезло. Новый снежный шквал, еще неистовее прежних, смыл его с лобового стекла. Я остался наедине с моей борьбой и еще с профессией, избранной мной когда-то, я посвятил свою жизнь этой работе, с самого детства ставшей моей мечтой. Конечно, я реализовал свою мечту, преодолев бесконечно много трудностей, но потерял свою семью.

В поисках невозможного

Большинство людей считает, что раз у самолета два мотора, то он может спокойно лететь на одном, если второй выйдет из строя… Любой пилот, летающий на самолете с поршневыми дви-гателями, знает, что это далеко не так и что лишь немногие машины действительно могут продолжать полет на одном моторе. Да еще в критических условиях: при большой нагрузке на работающий двигатель скорость падает и самолету угрожает срыв в штопор. Обычно на одном двигателе удается дотянуть до аэродрома, если он относительно близко.

Только пилотам известно, как трудно удержать эту малую скорость, зависящую от множества факторов. Если скорость упадет ниже определенной величины, начинается агония, самолет описывает нисходящую спираль и падает, как засохший лист. Если же скорость возрастает помимо воли пилота, теряется высота… В обоих случаях самолет быстро заканчивает свой полет на земле.

Нужно обладать большим искусством, чтобы даже в хорошую погоду пилотировать самолет, у которого выбыл из строя один двигатель. Летчики стараются скрывать трудности такого полета и от пассажиров и от начальства. Некоторые готовятся к встрече с подобными неожиданностями, но большинство предпочитает думать об этом как можно меньше. Такую позицию не назовешь реалистичной, но она, по крайней мере, избавляет от головной боли.

Мы с Алькобом всегда старались быть во всеоружии; мы не приучались летать на одном моторе, а старались поддерживать в таком состоянии машину, чтобы избежать поломки двигателя. Как я уже говорил, мы сами готовили ее к полету и устраняли всякие неисправности. За десять лет самолет практически ни разу не был в профилактическом ремонте, не считая, конечно, капитального. Мы совершенствовали и технику управления самолетом, чтобы исключить всякую возможность нарушения работы двигателей.

Лично я считаю, что такое отношение к машине было вознаграждено — за тридцать лет полетов мне ни разу не пришлось встречаться с техническими неполадками в пути.

Но возвратимся к драматическим событиям 22 июля 1971 года. Буквально говоря, виною всему была не неисправность двигателя, а скорее несовершенство одной из его систем.

Я сосредоточил все свое взимание на правом двигателе. Любой ценой надо было сохранить его, ибо от него зависела наша жизнь. Двигатель работал на 90 процентов мощности. Мне пришлось довести почти до упора рычаг газа: машина могла удерживаться в воздухе только в условиях предельной нагрузки двигателя. Увеличение нагрузки угнетало меня; я чувствовал, как мучается машина, слышал, что винт работает на максимальных оборотах, с таким же ревом, как при наборе высоты. Однако этой мощности едва хватало, чтобы удерживать машину в горизонтальном полете. Даже несведущий человек понял бы по надрывному реву мотора, что долго так продолжаться не может.

Угрожающе возросла температура в цилиндрах и температура масла. Ужас охватывал меня всякий раз, когда я обращался к показаниям давления масла — этой драгоценной для нас жидкости. Стрелка указателя расхода топлива подскочила до 250 фунтов в час,[9] это в два с половиной раза превышало нормальный расход в наиболее экономичном крейсерском режиме.

Из всех исправно работающих приборов только один — индикатор скорости — показывал малые значения. Это не обнадеживало. Напротив! Грустная истина заключалась в том, что скорость упала почти в два раза относительно нормальной, что вовсе не упрощало положение.

Сейчас наша жизнь висела на волоске, а спасение зависело от двух факторов. Во-первых, от техники и точности пилотирования. Во-вторых, от того, сумеем ли мы обеспечить работу оставшегося двигателя, наблюдая за показаниями приборов и предупреждая перебои. Малейшая ошибка могла стать роковой.

Надежды на спасение у меня уже не было. А у Алькоба?.. Время от времени я украдкой поглядывал на него. Он сидел на месте, не обнаруживая ни малейшего беспокойства. И я задавал себе вопрос: «Сознает ли Алькоб, что мы пропали, бесповоротно пропали?» Я был в нерешительности и не знал, как поступить. Сказать ли правду или оставить его в плену иллюзий, если у него еще есть иллюзии?

Алькоб летал всего несколько лет, а со мной — последние два года. Вместе с ним мы встречали немало бурь почти над всей Южной Америкой, но ни разу не попадали в действительно опасное положение. Наши полеты обычно проходили без особых приключений.

Со мной дело обстоит иначе. Я лет на пятнадцать старше моего второго пилота, и опыт у меня, конечно, значительно богаче. Думаю, вправе сказать, что знаю свою специальность. В подобном положении я оказался впервые, но мне нетрудно предвидеть, что нас ожидает. Тридцать лет за штурвалом самолета! В каких только переделках я не побывал, на всех широтах, в условиях, которые трудно вообразить. Опыт подсказывал мне, что из этого полета нам не вернуться.

Стало трудно дышать. Каждой клеткой своего тела я испытывал страшное давление, будто воздух стал вдруг в сто раз тяжелее, будто какое-то гигантское кольцо обхватило нас и безжалостно сужается, грозя расплющить. Это кольцо существовало на самом деле, радиус его измерялся расстоянием, которое мы могли еще пролететь, и это расстояние все сокращалось по мере того, как скорость падала, а расход топлива возрастал.

9

Около 113 килограммов в час (1 фунт — 454 грамма). — Прим. пер.