Видимо, еще до своего приезда в Киев, Мономах созвал важное совещание в селе Берестовом, под Киевом. Это было совещание богатых и влиятельных, близких к князю бояр. На нем присутствовали тысяцкие: киевский Ратибор, белгородский Прокопий, переяславльский Станислав, как люди, ближе всего стоявшие к народу, судившие простых людей и собиравшие с них разные поборы. Присутствовали и княжеские "мужи" Нажир и Мирослав, а также боярин двоюродного брата Мономаха, новгород-северского князя Олега Святославича ("Олега Гореславича", как называет его "Слово о полку Игореве").

Результатом этого совещания явился "Устав" Владимира Мономаха. "Устав" ограничивал ростовщичество. Грабительские проценты были отменены. Кто давал деньги из 50 процентов и уже три раза получал проценты ("рез"), тот уже не имел права требовать сумму, данную им должнику. Впредь такой процент считался незаконным. Устанавливался новый порядок, по которому законным считался процент в размере не выше 10 кун на гривну.

Трудно определить действительную величину этого процента, так как количество кун в гривне менялось: в XI в. гривна состояла из 25 кун, а в XII столетии - из 50. Не зная, какую именно гривну имеет в виду "Устав" Мономаха, мы не может сказать с уверенностью, идет ли и нем речь о 20 или 40 процентах. Если предположить, что гривна в 50 кун существовала уже в самом начале XII в., то, следовательно, "Устав" Владимира Мономаха ограничивал "рост" двадцатью процентами. Это было известное облегчение положения людей, вынужденных прибегать к займу.

Изменялось и положение мелкого купца-должника. В случае, если он не мог расплатиться со своим заимодавцем, надо было выяснить, чем объясняется его неплатежеспособность. Если он сам был в ней повинен, "Устав" отдавал его на волю кредитора, но если причиной ее были стихийные бедствия или несчастье, то заимодавец должен был терпеливо ждать, когда его пострадавший должник ежегодными взносами расплатится с ним.

Эти статьи "Устава" Мономаха в первую очередь облегчали положение городских должников, в частности тех, кто торговал, купив товары на деньги, взятые в долг (на "чужие куны"). Вторая часть "Устава" посвящалась закупам, положение которых изменялось в лучшую сторону. Закуп получил право уходить (очевидно, в свободное от работы на господина время) на сторону с целью заработка, который дал бы ему возможность выплатить господину долг ("купу") и вновь вернуться в прежнее состояние, в котором он был до того, как стал закупом,

"Устав" Владимира Мономаха предоставил закупу также право обращаться к князю и его "мужам" с жалобой на господина, и отлучка закупа в этом случае не только не превращала его в холопа, как раньше, но закупу нужно было "дать правду", т. е. справедливо рассудить его спор с господином.

Закупа уже нельзя было бить не "про дело", т. е. без вины, нельзя было продать в холопы ("обель"), как ранее. Более того, в "Уставе" указывалось, что если все же господин попытается это сделать, то сама эта попытка освобождает закупа от каких бы то ни было обязательств по отношению к господину. Закуп получал право распоряжаться своей собственностью; устанавливался порядок ответственности закупа за скот и инвентарь господина.

Господин не имел права по своему усмотрению повысить сумму долга закупа. Наконец, по делам не особенно большой важности закуп получил право выступать на суде в качестве свидетеля.

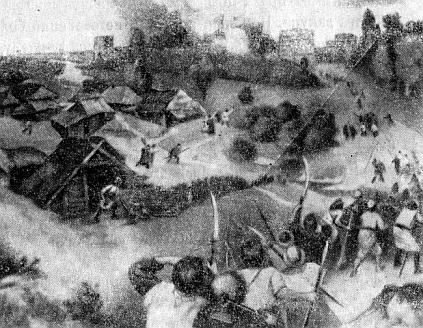

Народное восстание в Киеве в 1113 году. С картины И. С. Ижакевича

Как мы видим, народное восстание в Киеве в 1113 году не было вовсе безуспешным. Оно принудило господствующий класс создать законодательство, до некоторой степени облегчавшее положение народных масс.

Пусть многие статьи "Устава" в отношении закупов и не применялись на практике, ибо власть и богатство, суд и военная организация оставались в руках феодалов, что давало им возможность превращать любое законодательство в орудие борьбы с народными массами. Все же надо признать, что "Устав" Мономаха был первой известной нам из источников уступкой, вырванной у феодалов трудовым людом древней Руси в процессе ожесточенной классовой борьбы.

"Устав" Владимира Мономаха говорит еще и о другом, а именно о размахе восстания 1113 г., о его участниках. То обстоятельство, что "Устав" явился результатом совещания, созванного Мономахом еще до того, как он вступил в Киев и занял княжеский престол, свидетельствует о силе народного движения, о страхе, который испытывали перед ним феодалы.

Об этом свидетельствует и тот факт, что в Берестове собрались виднейшие княжеские "мужи" не только Киева, но и Белгорода (Киевского), и Переяславля (Южного, или Русского, ныне Переяславля-Хмельницкого), и Новгорода-Северского, где княжил Олег Святославич. Из этого следует, что волнение народных масс охватило обширную область и угрожало феодальным верхам всего Среднего Приднепровья.

Своими статьями, касающимися положения закупов, "Устав" говорит, что последние были одной из главных движущих сил восстания. В грозные дни апреля 1113 г. закупы поднялись против своих господ, против оберегавших их княжеских "мужей". В восстании 1113 г. приняли участие закупы самого Киева, закупы окрестных сел и городов Киевской земли и, в частности, те из них, которые тайно, рискуя навеки превратиться в холопов, "искали кун", т. е. Заработка в Киеве. И последних, по-видимому, было немало.

Если Владимир Мономах смог уже 20 апреля вступить в Киев, то это можно объяснить тем, что к этому времени весть о новом "Уставе" уже дошла до мятежных киевлян. Трудно себе представить, чем кончились бы "мятеж и смятение" в Киеве, если бы не был выработан "Устав". Силу уступок, не лишенных значительной доли социальной демагогии, Мономах предпочел силе меча.

Все приведенное говорит о том, что восстание 1113 г. в Киеве как по размаху, так и по своим последствиям было наиболее значительным проявлением классовой борьбы в древней Руси в начальный период ее феодальной раздробленности.

Глава пятая. Народные движение в среднем Приднепровье и в Суздальской земле в XII веке

Восстанием 1113 г. классовая борьба в Киевской земле в период феодальной раздробленности древнерусского государства не закончилась. "Устав" Мономаха не в силах был упразднить причины, порождавшие классовую борьбу, и конец первой половины XII столетия ознаменовался новым взрывом социальных противоречий.

И на этот раз речь идет о движении "киян", т. е. в первую очередь "простой чади" Киева. О нем мы узнаем в связи с рассказами летописцев об опустошительных усобицах между "Мономашичами" - потомками Владимира Мономаха и его сына Мстислава - и "Ольговичами" - потомками Олега Святославича, князя новгород-северского. В этой борьбе, следуя заветам своих дедов, Мономашичи старались опереться на ремесленников и купцов, а Ольговичи на киевскую боярскую зпать и высшее духовенство, на монастыри.

На первом этапе борьба двух княжеских линий завершилась победой Ольговичей, и в 1138 г. в Киеве начал княжить Всеволод Ольгович, рассматривавший Киев вопреки решениям Любечского съезда как свою "отчину", которую он хотел передать по наследству брату своему Игорю.

Времена княжения Всеволода Ольговича в Киеве ознаменовались необузданным грабежом киевлян "княжими мужами" - тиунами. Летописец вкладывает в уста киевлян упрек, брошенный ими князю: "Ратша нам погубил Киев, а Тудор - Вышгород". Нет сомнения в том, что в данном случае имеются в виду именно киевский и вышгородский тиуны Всеволода Ольговича - Ратша и Тудор.

Волнения киевлян начались тотчас же после смерти Всеволода Ольговича, наступившей 1 августа 1146 г.

Город разделился на два лагеря. Брат умершего князя - Игорь Ольгович созвал киевлян на Гору, на Ярославов двор, где они "целовали крест", т. е. присягнули князю. Но большинство киевлян не было удовлетворено таким исходом дела. Они не могли примириться с тем, что Всеволод передал Киев брату по наследству. "Не хотим быть, как в наследстве", - заявляли киевляне. Это выступление киевлян, их взгляд на порядок престолонаследия свидетельствуют о стремлении жителей стольного города Руси решать все важнейшие дела на вечевых сходах.