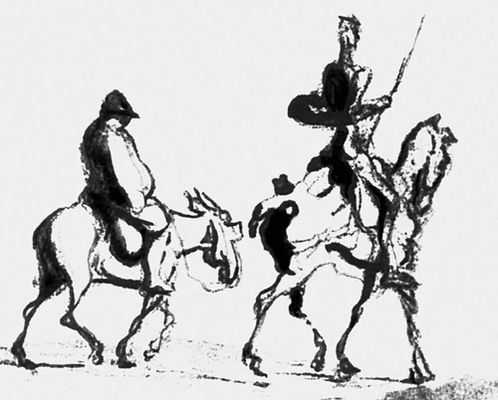

О. Домье. «Дон Кихот и Санчо Панса». Уголь, тушь, кисть. Ок. 1870. Метрополитен-музей. Нью-Йорк. (Франция).

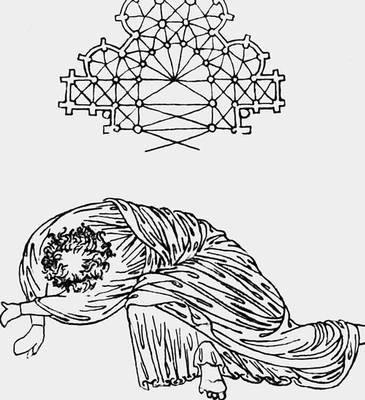

Виллар де Оннекур (Франция). «План апсиды и фигура Христа». Чернила, перо. 13 в. Национальная библиотека. Париж.

А. Дюрер (Германия). «Смерть-всадник (Помни обо мне)». Уголь. 1505. Британский музей. Лондон.

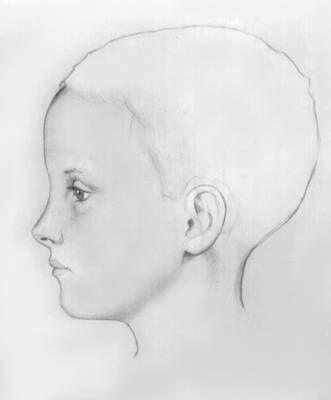

К. А. Сомов. «Профиль». Графитный карандаш. 1896. Третьяковская галерея. Москва.

«Придворный карлик Мурада III в образе планеты Марс» (Персия). Тушь, золотая краска, перо. Конец 16 в. Музей Фогга. Кембридж, США.

Т. н. мастер У. Д. С. (Франция). «Габриель Д'Эстре». Итальянский карандаш, сангина. Ок. 1597. Национальная библиотека. Париж.

Ж. О. Д. Энгр. «Семья Гийон-Летьер». Карандаш. 1819. Бостонский музей изящных искусств.

Н. Пуссен (Франция). «Анжелика и Медор». Бистр. Середина 17 в. Лувр. Париж.

«Фараон на военной колеснице» (Древний Египет). Рисунок на терракоте. 12 в. до н.э. Египетский музей. Каир.

В. Н. Горяев. Фронтиспис к «Петербургским повестям» Н. В. Гоголя. Карандаш. 1966. Русский музей, Ленинград.

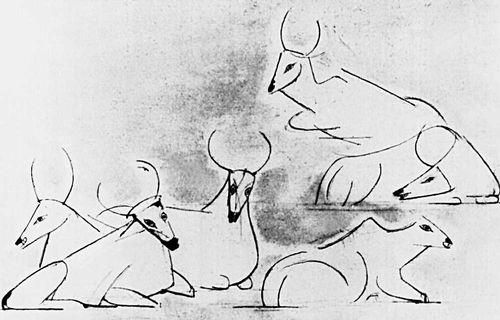

Т. Кулисевич (Польша). «Белые животные» (из серии «Индия»). Тушь, перо. 1956.

Т. н. мастер Ахиллеса (Древняя Греция). Рисунок на аттическом лекифе из Эретрии. Ок. 450 до н.э. Национальный археологический музей. Афины. Фрагмент.

П. А. Федотов. «Квартальный и извозчик». Графитный карандаш. 1848—49.

Д. А. Шмаринов. «Возвращение» (из серии «Не забудем, не простим!»). Черная акварель, уголь. 1942. Третьяковская галерея. Москва.

М. А. Врубель. «После концерта. Портрет Н. И. Забелы-Врубель». Пастель, уголь. 1905. Третьяковская галерея. Москва.

Ритардандо

Ритарда'ндо (итал. ritardando, буквально — замедляя, задерживая; сокращенно rit.) в музыке, обозначение постепенного замедления темпа; равнозначно раллентандо.

Ритенуто

Ритену'то (итал. ritenuto, от ritenere — задерживать; сокращенно rit.) в музыке, обозначение замедления темпа; в отличие от ритардандо Р. распространяется лишь на немногие такты.

Ритм

Ритм (греч. rhythmós, от rhéo — теку), воспринимаемая форма протекания во времени каких-либо процессов, основной принцип формообразования временных искусств (поэзия, музыка, танец и др.). К пространственным искусствам это понятие применимо постольку, поскольку они предполагают развёртывающийся во времени процесс восприятия. Многообразие проявлений Р. в различных видах и стилях искусства, а также за пределами художественной сферы (Р. речи, трудовых процессов и т. д.) породило множество различных определений Р., в связи с чем слово «Р.» не обладает терминологической чёткостью. Среди определений Р. можно наметить 3 основные группы.

В самом широком понимании Р. — временна'я структура любых воспринимаемых процессов, образуемая акцентами, паузами, членением на отрезки, их группировкой, соотношениями по длительности и т. п. Р. речи в этом случае — произносимые и слышимые акцентуация и членение, не всегда совпадающее со смысловым членением, графически выражаемым знаками препинания и пробелами между словами. В музыке Р. — это её распределение во времени или (более узко) — последовательность длительностей звуков, отвлечённая от их высоты (ритмический рисунок в отличие от мелодического).

Такому описательному подходу противостоят точки зрения, признающие Р. особым качеством, отличающим ритмичные движения от неритмичных; но этому качеству они дают противоположные определения. Одна из них понимает Р. как закономерное чередование или повторение и основанную на нём соразмерность; идеал Р. — точно повторяющиеся колебания маятника или удары метронома. Эстетическое впечатление от таких ритмических движений объясняется «экономией внимания», облегчающей восприятие и способствующей автоматизации мускульной работы (например, при ходьбе). В речи автоматизация проявляется в тенденции к равной длительности слогов или промежутков между ударениями. Чаще речь признаётся ритмичной лишь в стихах (где имеется определённый порядок чередования слогов, ударных и неударных или долгих и кратких), что приводит к отождествлению Р. с метром (в музыке — с тактом, музыкальным метром).

Но именно в поэзии (см. Поэзия и проза) и музыке, где роль Р. особенно велика, его чаще противопоставляют метру и связывают не с правильной повторяемостью, а с трудно объяснимым «чувством жизни», захватывающей силой устремления вперёд и т. п. «Ритм — это основная сила, основная энергия стиха. Объяснить его нельзя» (В. В. Маяковский, «Как делать стихи»). В противоположность определениям Р., основанный на соизмеримости (рациональности) и устойчивой повторности (статике), здесь подчёркивается эмоциональная и динамическая природа Р., которая может проявляться и без метра (в ритмической прозе и свободном стихе) и отсутствовать в метрически правильных стихах.

Эмоциональная (динамическая) и рациональная (статическая) точки зрения не исключают друг друга. Ритмичными можно назвать те движения, которые при восприятии вызывают своего рода резонанс, сопереживание, выражающееся в стремлении воспроизводить эти движения (ритмические переживания непосредственно связаны с мышечными ощущениями, а из внешних ощущений — со звуками, восприятие которых часто сопровождается внутренним воспроизведением). Для этого необходимо, с одной стороны, чтобы движение не было хаотичным, имело бы определённую воспринимаемую структуру, которая может быть повторена, а с другой стороны, чтобы повторение не было механическим. Р. переживается как смена эмоциональных напряжений и разрешений, которые при точных, маятникообразных повторениях исчезают. В Р., т. о., объединены статические и динамические признаки, но поскольку критерий ритмичности остаётся эмоциональным и, следовательно, в значительной мере субъективным, границы, отделяющие ритмичные движения от хаотичных и механических, не могут быть строго установлены, что делает законным и описательный подход, лежащий в основе многих конкретных исследований речевого и музыкального Р.

Чередование напряжений и разрешений (восходящих и нисходящих фаз) придаёт ритмическим структурам характер периодичности, что следует понимать не только как повторение определённой последовательности фаз (ср. понятие период колебаний), но и как её «закруглённость» (дающую повод к повторению) и завершённость, позволяющую воспринимать Р. и без повторений (ср. понятие период в риторике и музыке). Ритмическое впечатление может быть создано композицией в целом (завязка и развязка аналогичны восходящей и нисходящей ритмическим фазам), её делением на части (например, драмы антрактами). В отличие от этих композиционных членений к собственно ритмическому строению обычно относят более мелкие членения, связанные с такими физиологическими периодичностями, как дыхание и пульс, которые являются прообразами двух типов ритмических структур. Сравнительно с пульсом дыхание ближе к эмоциональным истокам Р. и дальше от механической повторяемости; его периоды обладают ясно воспринимаемой структурой и четко разграничены, но их величина, обычно соответствующая приблизительно 4 ударам пульса, легко отклоняется от этой нормы. В речи и музыке дыхание лежит в основе фразировки, определяя величину фразировочной единицы (колона или, как её иногда называли в музыке, «ритма»), создавая паузы и естественную форму мелодической каденции (буквально «падения» — нисходящей фазы ритмической единицы), обусловленную понижением голоса к концу выдоха (повышение перед паузой выражает вопрос или незаконченность, позволяющую образовать сложные периоды). Чередование мелодических повышений и понижений (каденций) образует «свободный, несимметричный Р.» без постоянной величины ритмических единиц, характерный для многих фольклорных форм (начиная с первобытных и кончая русской протяжной песней), григорианского хорала и др. Размеренность в таком мелодическом (интонационном) Р. возникает благодаря присоединению пульсационной периодичности, что в особенности проявляется в песнях, связанных с телодвижениями (плясовых, игровых, трудовых). В пульсе повторяемость преобладает над оформленностью и разграниченностью периодов, завершение периода есть толчок, импульс, начинающий новый период, удар, по отношению к которому остальные моменты как неударные являются второстепенными и могут быть представлены паузой. Пульсационная периодичность свойственна ходьбе, равномерным трудовым движениям, в речи и музыке она определяет темп — величину промежутков между ударениями. Деление пульсацией первичных ритмико-интонационных единиц дыхательного типа на равные доли, порожденное усилением моторного начала, усиливает двигательные реакции при восприятии и тем самым ритмическое переживание. Т. о., уже на ранних стадиях фольклора песням протяжного типа противостоят «скорые» песни, производящие в большей степени ритмические впечатление. Отсюда известное уже в античности противопоставление Р. и мелодии, причём чистым выражением Р. признаётся танец и музыка, исполняемая на ударных и щипковых короткозвучных инструментах. В новое время ритмический характер также приписывается преимущественно маршевой и танцевальной музыке, а понятие Р. чаще связывается с пульсом, чем с дыханием. Однако одностороннее преувеличение пульсационной периодичности приводит к механическому повторению и подмене чередования напряжений и разрешений равномерными ударами (тогда как для ритмического восприятия ряда ударов необходимы различия между ними, позволяющие объединять их в группы).