Творчество Р.-К. глубоко самобытно и вместе с тем развивает классические традиции. Гармоничность мировосприятия, тонкий артистизм, совершенное мастерство и прочная опора на народную основу роднят его с М. И. Глинкой. Наиболее характерные черты творческого облика Р.-К. выявляются в произведениях, связанных с миром сказочности, народной фантастики, с поэзией русской природы, красочными картинами народного быта. Здесь раскрываются его замечательный живописно-изобразительный дар, свежесть и особая чистота лирики, искренней, тёплой и несколько созерцательной. Стиль Р.-К. ярко национален. Композитор использует в своих произведениях подлинные народные темы и органично претворяет песенные интонации в собственных мелодиях. Много нового вносит он в гармонию и инструментовку, значительно расширяя и обогащая их колористические возможности. Его ладо-гармоническая и оркестрово-тембровая палитра отличается богатством оттенков, красочностью и блеском.

Основная область творчества Р.-К. — опера. 15 его опер представляют необычайное разнообразие жанровых, драматургических, композиционных и стилистических решений. Преобладает эпическая тенденция, связанная с обращением автора к жанрам народного искусства. Былина, сказка, легенда питают творчество Р.-К. не только сюжетами, но и идеями, помогая композитору понять и передать мировоззрение и идеалы народа, его веру в торжество добра и справедливости. Основой оперной выразительности Р.-К. считал пение. Тем не менее оркестру в операх отведена огромная роль: он выступает как важный, а иногда и главный носитель сквозного музыкально-драматургического развития. Нередко ему поручаются самостоятельные симфонические картины: например вступление «Океан-море синее» к опере «Садко», антракты «Три чуда» и «Сеча при Керженце» в операх-сказках «Сказка о царе Салтане» и «Сказание о невидимом граде Китеже».

Симфоническое творчество Р.-К. представлено жанровыми произведениями, продолжающими традиции Глинки и связанными с разработкой народных тем («Сербская фантазия», «Испанское каприччио» и др.), а также характерными для «кучкистов» программными сочинениями преимущественно живописно-картинного или сказочного содержания («Садко», «Антар»). Большинство симфонических произведений основано на принципе контрастного сопоставления внутренне законченных образов. Отсюда преобладание таких музыкальных форм, как увертюра и сюита.

Творчество Р.-К. — ярчайшая страница в истории русской культуры. Его воздействие на русскую и зарубежную музыку не исчерпывается созданными композитором произведениями. Огромную роль сыграла самоотверженная редакторская работа Р.-К., благодаря которой увидели свет и были исполнены многие шедевры русского искусства («Каменный гость» Даргомыжского, «Князь Игорь» Бородина, «Борис Годунов» и «Хованщина» Мусоргского; он также подготовил к изданию совместно с М. А. Балакиревым и А. К. Лядовым оперные партитуры Глинки). Исключительное значение имела педагогическая деятельность Р.-К. Он был главой крупной школы, воспитал свыше 200 учеников, среди которых — А. К. Глазунов, А. К. Лядов, М. М. Ипполитов-Иванов, А. С. Аренский, И. Я. Мясковский, Н. В. Лысенко. А. А. Спендиаров, М. А. Баланчивадзе, Я. Витол и др. Некоторые из них сыграли затем важную роль в формировании профессиональной музыки народов СССР. Частичным обобщением педагогического труда Р.-К. явились его учебники гармонии и оркестровки. Автобиографическая книга «Летопись моей музыкальной жизни» (1909), освещающая важнейший период становления русской музыки, — ценный исторический документ.

В г. Тихвине в 1944 в доме, где родился композитор, открыт музей (Дом-музей Р.-К.).

Соч.: Полное собрание соч., т. 1—50, М. — Л., 1946—70 (издание продолжается).

Лит.: Римский-Корсаков А. Н., Н. А. Римский-Корсаков. Жизнь и творчество, в. 1—5, М., 1933—46: Асафьев Б. (Игорь Глебов), Н. А. Римский-Корсаков (1844—1944), М. — Л., 1944; его же, Симфонические этюды, Л., 1970; Янковский М., Римский-Корсаков и революция 1905 года, М. — Л., 1950; Римский-Корсаков. Исследования. Материалы. Письма, т. 1—2, М., 1953—54 (Музыкальное наследство); Гнесин М. Ф., Мысли и воспоминания о Н. А. Римском-Корсакове, М., 1956; Ястребцев В. В., Н. А. Римский-Корсаков. Воспоминания, т. 1—2, Л., 1959—60; Данилевич Л. В., Последние оперы Н. А. Римского-Корсакова, М., 1961; Соловцов А., Жизнь и творчество Н. А. Римского-Корсакова, 2 изд., М., 1969; Кунин И., Н. А. Римский-Корсаков. Жизнь и творчество в воспоминаниях, письмах и критических отзывах, Л., 1974.

О. Б. Степанов.

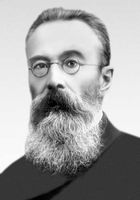

Н. А. Римский-Корсаков.

Римский-Корсаков Николай Петрович

Ри'мский-Ко'рсаков Николай Петрович [21.11(2.12).1793, Петербург, — 31.10(12.11.)1848, там же], русский военно-морской деятель и педагог, вице-адмирал (1848). Окончил Морской кадетский корпус (1807). Участник Отечественной войны 1812. С 1816 на службе в военном флоте. Совершил ряд морских походов, в 1823—26 участник кругосветного плавания под командованием О. Е. Коцебу. Участник русско-турецкой войны 1828—1829. С 1842 помощник директора, с 1843 директор Морского кадетского корпуса. Усилил практический характер учебного процесса, содействовал пополнению музея корпуса. Именем Р.-К. назван остров в Тихом океане.

Лит.: Кротков А., Морской кадетский корпус, СПБ, 1901.

Римское право

Ри'мское пра'во, наиболее развитая система рабовладельческого права, сложившаяся в крупнейшем государстве античности — Древнем Риме. Закрепляло классовые интересы рабовладельцев и эксплуатацию рабов.

Римские юристы делили право на публичное (jus publicum) и частное (jus privatum): первое относится «к положению римского государства», второе — «к выгоде отдельных лиц». Это деление, впервые данное Ульпианом, отразило присущее классово-антагонистическому обществу противоречие между частным и общественным интересом; оно позднее легло в основу правовых систем буржуазных государств. Нормы публичного права (государственно-правовые, уголовно-правовые и т.д.), отражавшие классовые отношения рабовладельческого общества Древнего Рима, не оставили значительного следа в истории права. Иную роль сыграло римское частное право, отличавшееся ярко выраженным индивидуалистическим началом и закреплявшее за отдельной личностью значительную правовую и хозяйственную автономию. Для него характерно признание принципа равенства лиц в гражданской обороне, который в 212 был распространён на всех свободных людей. На всех этапах своего развития Р. п. не считало рабов субъектами права, они рассматривались как вещь (говорящее орудие), не имели политических прав. Основной стержень Р. п. — право частной собственности, которое, как и другие виды вещных прав (владение, сервитуты), было всесторонне и тщательно разработано. Были установлены способы приобретения и прекращения прав собственности, определены правомочия собственника, предусмотрены различные формы защиты вещных прав и т.д. Важное место среди институтов римского частного права занимает обязательственное право и прежде всего договор (contractus). Разработанная римскими юристами система договоров охватывала самые разнообразные хозяйственные отношения общества простых товаропроизводителей и обеспечивала стабильность и прочность торгового оборота. В Р. п. сложились и были развиты такие важнейшие правовые понятия, как правоспособность, юридическое лицо, давность, гражданство и т.д., проблемы гражданско-правовой ответственности, были тщательно урегулированы наследственные отношения.

Всеобъемлющий характер Р. п., детальная разработка отношений, связанных с торговым оборотом, сделали его «... классическим юридическим выражением жизненных условий и конфликтов общества, в котором господствует чистая частная собственность...» (Энгельс Ф., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 21, с. 412). Многие его положения могли регулировать частные имущественные отношения в разных исторических условиях, с равным успехом способны были служить защите имущественных интересов, как рабовладельцев, так и феодалов и капиталистов. Как отмечал К. Маркс, «римское частное право есть частное право в его классическом выражении» (там же, т. 1, с. 347). Этим объясняется возрождение норм Р. п. в праве феодальных и буржуазных государств, особенно значительное в странах Западной Европы в эпоху феодализма (см. также Рецепция римского права).