Памятники: В. И. Ленину на ул. Некрасова у Дома Советов (1945, скульптор М. Г. Манизер) и на площади Ленина у здания педагогического института (1960, скульптор Г. Е. Арапов, архитектор П. С. Бутенко, оба — бронза, гранит); монумент в честь первых побед Красной Армии под П. в 1918 (железобетон, 1969, архитектор И. Д. Билибин и др.; горельеф из кованой меди, скульптор Г. И. Мотовилов).

Лит.: В. И. Ленин и псковский край. Документы, статьи, [Л.], 1971; Новиков В. И., В. И. Ленин и псковские искровцы, [2 изд.], Л., 1972; Спегальский Ю. П., Псков, М. — Л., 1963; Псков. Справочник для туристов, Л., 1965.

Площадь имени Ленина. Слева — Кремль с Троицким собором (1682—99), в центре — Дворец культуры профсоюзов и памятник В. И. Ленину (бронза, гранит, 1960, скульптор Г. Е. Арапов, архитектор П. С. Бутенко), справа — здание Педагогического института.

Псков. Монумент в честь первых побед Красной Армии под Псковом в 1918 г. Железобетон, кованая медь. Открыт в 1969. Архитектор И. Д. Билибин, скульптор Г. И. Мотовилов.

Псков. Церковь Петра и Павла «на брезе». 16 в.

Псков. Церковь Георгия со Взвоза. 1494.

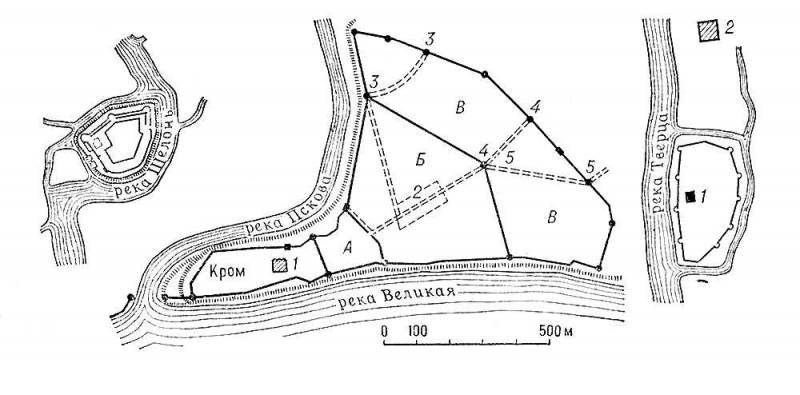

Приёмы использования топографических факторов в средневековом русском градостроительстве. Слева — Порхов. В середине — Псков (А — «Довмонтов город», 1266; Б — Средний город, 1309—75; В — Окольный город, 1465; 1 — Троицкий собор; 2 — место псковского торга до 1510; 3—3 — Новгородская дорога; 4—4 — Кузнецкая улица; 5—5 — Великая улица). Справа — Торжок (1 — город; 2 — Борисоглебский монастырь).

Псков. Церковь Николы со Усохи. 1536.

Псков. Поганкины палаты (ныне одно из зданий Историко-художестенного и архитектурного музея-заповедника). До 1645.

Псков. Вид на Кремль (Кром) в месте слияния рек Великой и Псковы. На первом плане Плоская башня у Нижних решеток (1500), на втором плане — башня Кутекрома (1400).

Псков. Улица Яна Фабрициуса.

Псков. Мост через реку Великую. Начало 20 в.

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря. Около 1156.

Псково-Печорский монастырь

Пско'во-Печо'рский монасты'рь, мужской монастырь в г. Печоры Псковской области. Возник около середины 15 в., когда в пещерах поселились первые монахи-пустынники. В 1473 здесь была построена пещерная церковь Успения Богородицы (современный её фасад — 18 в.). После разгрома П.-П. м. ливонскими феодалами он был возобновлен псковским дьяком М. Г. Мунехиным (1519). Возле монастыря возник посад, превратившийся позднее в город. В 50—60-х гг. 16 в. П.-П. м. вместе с посадом был обнесён крепостной стеной с башнями (укрепления перестроены в 1701). Он стал важным форпостом обороны на западной границе России. В 1581—82 монастырь выдержал осаду войск Стефана Батория, а в 1611—16 — польских войск Я. Ходкевича и А. Лисовского и шведских войск Густава II Адольфа. После Северной войны 1700—21 монастырь утратил своё военное значение. В 1920—40 — на территории буржуазной Эстонии. П.-П. м. — один из действующих в СССР мужских монастырей. Сохранились: крепостная стена с 9 башнями (камень-плитняк, 1553—65; реставрированы в 1960-х гг.), пещерная церковь Успения (1473), Благовещенская церковь (1541, фасады обеих — 18—19 вв.); надвратная Никольская церковь (1565), 2-ярусная звонница псковского типа (16—17 вв.), пещеры (длиной около 200 м; являются монастырским кладбищем).

Лит.: Рабинович Г., Архитектурный ансамбль Псково-Печерского монастыря, в сборнике: Архитектурное наследство, [в,] 6, М., 1956; Таратушко А. Т. Петров Г. В., Изборск. Печоры. Путеводитель, [2 изд., Л., 1971].

Псковская область

Пско'вская о'бласть, в составе РСФСР. Образована 23 августа 1944. Площадь 55,3 тыс. км2. Население 860 тыс. чел. (1974). Делится на 24 района, имеет 14 городов и 11 посёлков городского типа. П. о. награждена орденом Ленина 16 февраля 1967. Центр — г. Псков. (См. карту.)

Природа. П. о. расположена на С.-З. Европейской части СССР. Поверхность — равнинная; на З. территории — низменная Великорецкая равнина с Псковско-Чудской впадиной. На В. — возвышенности: Лужская (до 204 м), Судомская (до 294 м), Бежаницкая (до 338 м, высшая точка области). Крайний В. области — равнина. Климат умеренно континентальный. Средняя температура января от —7 до —8 °С, июля — от 17 до 17,5 °С. Количество осадков 550—650 мм в год, в основном в летний и осенний периоды. Продолжительность вегетационного периода в западной части области до 144 суток, в восточной несколько меньше. Реки принадлежат бассейну Балтийского моря. Выделяются на З. р. Великая с притоками: Сороть, Череха, Пскова — справа и Исса, Синяя, Утроя, Кухва — слева; на В. — р. Шелонь с притоками; на Ю.-В. — р. Ловать; на С. — р. Плюсса; по границе с Калининской областью — часть верхнего течения р. Западная Двина.

В П. о. много озёр, из них самые крупные — Чудское и Псковское. Почвы в основном подзолистые (на Ю. — дерново-подзолистые) и болотные. Наиболее плодородные почвы — в южной части области. П. о. расположена главным образом в подзоне смешанных лесов. Леса занимают 31% территории (1,8 млн. га). Особенно лесисты северный и юго-восточный районы (50—60%), в центральных районах леса значительно вырублены. Преобладают сосна, ель, берёза, осина, ольха. Луга в основном суходольные. Много болот со значительными запасами торфа. Водятся лось, кабан, заяц-беляк, лисица, лесная куница и др. Из птиц многочисленны глухарь, тетерев, рябчик, серая куропатка, различные утки. Основные промысловые рыбы — снеток, ряпушка, лещ, судак, сиг, налим, щука.

Население. Русские составляют 96,6% населения области; живут также украинцы, белорусы; в районах, прилегающих к Эстонской ССР и Латвийской ССР, — эстонцы, латыши и др. Средняя плотность 15,6 человек на 1 км2. Наиболее заселены территории вокруг Пскова. Плотность сельского населения от 6 человек в северной части до 20 человек в центральной и западной частях. Городского населения 49% (1974). Важнейшие города — Псков и Великие Луки.

Хозяйство. Для области характерно сочетание сельского хозяйства (со специализацией на молочно-мясном животноводстве и льноводстве) и промышленности, перерабатывающей местное с.-х. и ископаемое сырьё, а также металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности, работающей на привозном сырье и топливе. Расположенная между крупнейшими промышленными центрами — Москвой, Ленинградом и Прибалтикой, П. о. продолжительное время отличалась преобладанием с.-х. производства. В годы Великой Отечественной войны 1941—45 хозяйство области, оккупированной немецко-фашистскими войсками, сильно пострадало. После войны разрушенная промышленность была восстановлена. За 1940—74 продукция промышленности выросла в 11 раз. Основные предприятия сконцентрированы в Пскове и Великих Луках, дающих 2/3 всей промышленной продукции П. о. Энергетика основывается на привозном угле и нефтяном топливе, а также на местном торфе. С 1970 осуществляется строительство магистрального газопровода Валдай — Псков — Рига. Добыча топливного торфа составляет 819 тыс. т условной влажности (1973). Электроэнергия производится небольшими ТЭЦ. Строится (1975) Псковская ГРЭС. Область входит в Единую энергетическую систему Европейской части СССР.