В. И. Максименко.

Психофизическая проблема

Психофизи'ческая пробле'ма, в широком смысле — вопрос об отношении психических явлений к физическим, в более узком — о соотношении между психическими и физиологическими (нейрогуморальными) процессами. Мысль о зависимости психики (душевных проявлений) от внешней природы и от жизни тела обосновывалась ещё в древнегреческой натурфилософии. Особую разработку П. п. получила в новое время, когда в философии 17 в. сложилась механистическая картина мира и психические явления стали рассматриваться в качестве неотделимых от тела и подчинённых единым для всего мироздания законам. В 17 в. возникли два варианта решения П. п., оказавшие большое влияние на последующую философскую и научную мысль, — психофизическое взаимодействие (Р. Декарт) и психофизический параллелизм (Г. Лейбниц). Согласно Декарту, живое тело является своего рода машиной, тогда как сознание (мышление, воля), будучи отличной от тела субстанцией, с одной стороны, испытывает его влияние (при ощущениях, аффектах и т.д.), с другой — способно воздействовать на него (например, при волевом усилии). Это учение о взаимодействии психического и физического было отвергнуто сторонниками неразделённости сознания и мозга, как с идеалистических (Лейбниц, Н. Мальбранш), так и с материалистических (Д. Гартли) позиций. Идее взаимодействия был противопоставлен принцип параллельного протекания психических и физических процессов. Он приобрёл большую популярность в 19 в., когда открытие закона сохранения энергии сделало невозможным представлять сознание по типу особой силы, способной произвольно изменять поведение организма. Вместе с тем дарвиновское учение требовало понять психику как активный фактор регуляции жизненных процессов. Это требование получило ложное преломление в новых вариантах психофизического взаимодействия (У. Джемс). В конце 19 — начале 20 вв. распространилась махистская трактовка П. п. (см. Махизм), согласно которой душа и тело «построены» из одних и тех же «элементов» (ощущений), и поэтому нужно говорить не о соотношении реальных процессов — физиологических и психических, а о различных «комплексах ощущений». Эта идеалистическая концепция была подвергнута критике В. И. Лениным в работе «Материализм и эмпириокритицизм». Диалектический материализм решает П. п. на основе понимания психики как активного отображения реальности, возникающего в процессе взаимодействия высокоорганизованных живых систем с внешним миром. Будучи неотделимо от этого процесса, психическое выполняет по отношению к нему регулирующую функцию.

Лит.: Рубинштейн С. Л., Бытие и сознание, М., 1957.

М. Г. Ярошевский.

Психофизический закон

Психофизи'ческий зако'н, см. Вебера — Фехнера закон.

Психофизический параллелизм

Психофизи'ческий параллели'зм, см. Психофизическая проблема.

Психофизическое взаимодействие

Психофизи'ческое взаимоде'йствие, см. Психофизическая проблема.

Психрометр

Психро'метр (от греч. psychrós — холодный и ...метр), прибор для измерения влажности воздуха и его температуры. Состоит из двух термометров — сухого и смоченного. Сухой термометр показывает температуру воздуха, а смоченный, теплоприёмник которого обвязан влажным батистом, — его собственную температуру, зависящую от интенсивности испарения, происходящего с поверхности его резервуара. Вследствие расхода теплоты на испарение показания смоченного термометра тем ниже, чем суше воздух, влажность которого измеряется.

По показаниям сухого и смоченного термометров с помощью психрометрической таблицы, номограмм или счётных линеек, рассчитанных по психрометрической формуле, определяется упругость водяного пара или относительная влажность. При отрицательных температурах ниже —5 °С, когда содержание в воздухе водяных паров очень мало, П. даёт ненадёжные результаты, поэтому в этом случае пользуются волосным гигрометром.

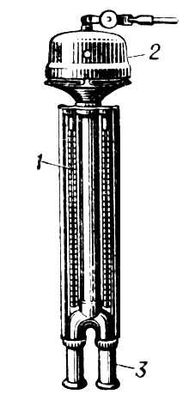

Существует несколько типов П.: станционные, аспирационные и дистанционные. В станционных П. термометры укрепляются на специальном штативе в метеорологической будке. Основной недостаток станционных П. — зависимость показаний смоченного термометра от скорости воздушного потока в будке. В аспирационном П. (рис.) термометры укреплены в специальной оправе, защищающей их от повреждений и теплового воздействия прямых солнечных лучей, и обдуваются с помощью аспиратора (вентилятора) потоком исследуемого воздуха с постоянной скоростью около 2 м/сек. При положительной температуре воздуха аспирационный П. — наиболее надёжный прибор для измерения влажности и температуры воздуха. В дистанционных П. используются термометры сопротивления, термисторы, термопары.

Лит.: Стернзат М. С., Метеорологические приборы и наблюдения, Л., 1968.

Внешний вид аспирационного психрометра: 1— термометры; 2 — аспиратор; 3 — трубки, защищающие резервуары термометров.

Психрометрическая формула

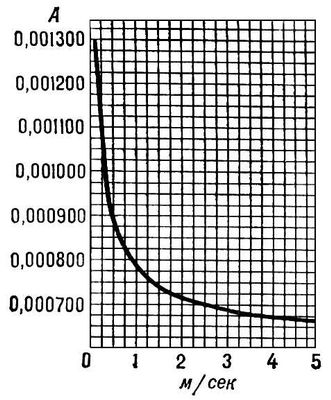

Психрометри'ческая фо'рмула, формула, позволяющая определять упругость водяного пара (см. Влажность воздуха) по показаниям сухого и смоченного термометров (см. Психрометр): е = Е — AP (t — tc), где е — упругость водяного пара, находящегося в воздухе; Е — максимально возможная упругость водяного пара при температуре tc смоченного термометра; t — температура воздуха; Р — давление воздуха; А — коэффициент, зависящий от конструкции психрометра и главным образом от скорости протекания воздуха около резервуара термометра (см. рис.).

Зависимость коэффициента А от скорости обтекания воздухом резервуаров термометров.

Психрофильные микроорганизмы

Психрофи'льные микрооргани'змы (от греч. psychrós — холодный и philéo — люблю), криофильные микроорганизмы, бактерии, дрожжи, микроскопические грибы и водоросли, способные расти при низких температурах (от + 5 до —6 °С). При более высоких температурах размножаются быстрее. В отличие от мезофильных микробов, совсем не растут при 27—37 °С. П. м. обитают в водах Арктики и Антарктики, на поверхности снега и ледников в горах. Некоторые П. м. образуют оранжевые или красные пигменты; развиваясь на поверхности снега, они окрашивают его в красный цвет («красный снег»). Размножаясь на мясе, фруктах и других пищевых продуктах, сохраняемых в холодильниках, П. м. вызывают порчу продуктов.