Изгибные волны

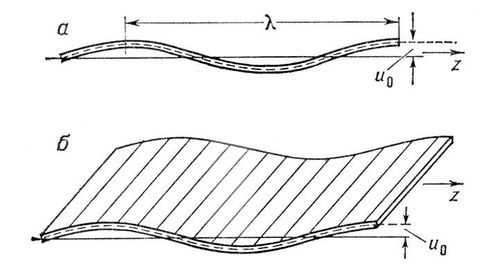

Изги'бные во'лны, деформации изгиба, распространяющиеся в стержнях и пластинках (см. Изгиб ). Длина И. в. l всегда много больше толщины стержня или пластинки. Если длина волны становится сравнимой с толщиной пластинки, то движение в волне усложняется и волну уже не называют изгибной. Примерами И. в. могут служить волны в камертоне, в деках музыкальных инструментов, в диффузорах громкоговорителей, а также волны, возникающие при вибрациях тонкостенных механических конструкций (корпуса самолётов и автомобилей, перекрытия и стены зданий и т. д.). В очень длинных стержнях и больших пластинках возникают бегущие И. в. При распространении И. в. каждый элемент стержня или пластинки смещается перпендикулярно оси стержня или плоскости пластинки (рис. ). Для И. в. характерна дисперсия (см. Дисперсия звука ). Фазовая скорость монохроматической И. в. пропорциональна квадратному корню из частоты. Групповая скорость И. в. равна удвоенной фазовой скорости. В стержнях и пластинках, размеры которых в направлении распространения И. в. ограничены, в результате отражений от концов возникают стоячие И. в. Возможны И. в. не только в плоских, но и в искривленных пластинках (оболочках ).

И. А. Викторов.

Деформация стержня (а) и пластинки (б) в изгибной волне; z — направление распространения волны; u — амплитуда смещения элементов стержня и пластинки.

Изгои

Изго'и (от гоить — жить), на Руси 11—12 вв. люди, вышедшие («выжитые») в силу каких-либо обстоятельств из своего обычного общественного положения. Первоначальные сведения об И. содержатся уже в Русской правде, в уставной грамоте 1150 смоленского князя Ростислава Мстиславича и в церковном уставе князя Всеволода Гавриила Мстиславича. И. имелись во владениях церковных и светских феодалов. Большинство И. происходило, видимо, из крестьян, порвавших в процессе феодализации связь с общиной, и из выкупившихся или отпущенных на свободу холопов. С развитием феодализма И. слились с массой феодально-зависимого населения.

Лит.: Греков Б. Д., Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII в., 2 изд., кн. 1, М., 1952; Смирнов И. И., К вопросу об изгоях, в сборнике: Академику Б. Д. Грекову ко дню 70-летия. Сб. ст., М., 1952, с. 105—11.

Издательское дело

Изда'тельское де'ло, отрасль культуры и производства, связанная с подготовкой, выпуском и распространением книг, журналов, газет, изобразительных материалов и других видов печатной продукции. Уровень, объём и направление И. д. определяются материальными, социально-политическими и культурными условиями жизни общества.

Книжное дело существовало за много столетий до появления книгопечатания . Рукописная книга как средство выражения общественного сознания оказывала влияние на развитие и формирование идей и знаний, однако круг её действия был крайне ограничен. Изобретение И. Гутенбергом европейского способа книгопечатания (середина 15 в.) открыло новую эру в истории книги; печатное слово стало важным фактором общественного развития.

Издательство как предприятие по выпуску печатной продукции возникло в Европе в 16 в. Генезис издательств органически связан с периодом становления капитализма. Укрупнение типографий, увеличение их продукции, необходимость технического и особенно финансового обеспечения производства при длительном цикле издания отдельной книги, потребность в организации сбыта книг обусловили появление в 16—17 вв. типографов-издателей. Наибольшее значение имеет издательская деятельность Мануция Альда (Венеция), К. Плантена (Антверпен), семей Эльзевиров (Нидерланды), Этьеннов и Дидо (Франция). В 18 в. появляются издатели, не имевшие собственных типографий и сдававшие выпускаемые ими книги торговым фирмам. Развитие И. д. сталкивалось со значительными трудностями вследствие враждебного отношения феодально-церковных властей к печатанию и распространению светских книг, служивших орудием борьбы буржуазии с феодально-клерикальным строем. Издательская деятельность обусловливалась особыми разрешениями, причём книжная, журнальная и газетная продукция подвергалась строгой цензуре. Издательства облагались налогами, поборами, карались штрафами и закрывались, владельцы издательских предприятий и типографий предавались суду с вынесением суровых приговоров. Победа буржуазного общественного строя над феодализмом в ряде европейских стран способствовала развитию И. д. В 18 — середине 19 вв. процесс формирования издательств и их количественный рост во всех странах протекали с нарастающей быстротой. Функции и структура издательств значительно усложнились; развивается редакционная, информационно-библиографическая, рекламная, а при «издательской» книготорговле и книготорговая деятельность. В И. д. вообще и в книжное производство в частности быстро внедрялась машинная техника. Изобретение бумагоделательной машины в конце 18 в. увеличило, удешевило и значительно улучшило производство бумаги; появление в начале 19 в. плоскопечатной машины, а также изобретение других полиграфических машин значительно расширили возможности полиграфии . С возникновением новой мощной технической базы в середине 19 в. в И. д. начался процесс специализации издательских и полиграфических предприятий. С началом периода монополистического капитализма (конец 19 — начало 20 вв.) в И. д. происходит массовая организация издательств по типу акционерных компаний, а затем трестирование книжных и газетно-журнальных издательств.

И. д. во все времена носило ярко выраженный классовый характер. В капиталистическом обществе издательства по преимуществу находятся в частной собственности; государственные, кооперативные издательства и частные издательские фирмы зависят от господствующих классов. В советском обществе И. д. носит общенародный характер, оно осуществляется в соответствии с интересами государства и народа. В других социалистических странах преобладающими являются государственные или общественные издательства.

В зависимости от вида выпускаемой продукции издательства подразделяются на книжные, книжно-журнальные, газетно-журнальные и пр. Читательским назначением определяется характер издательства — научное, массовое, детское, юношеское и т. д.; тематика изданий определяет профиль издательства — универсальное и отраслевое (специализированное) издательство. В СССР и других социалистических странах преобладают специализированные издательства; в капиталистических странах издательства, как правило, носят универсальный характер.

Издательское дело в России. Изготовление книг, предназначавшихся для распространения, известно на Руси с конца 10 — начала 11 вв. В монастырях, при княжеских дворах перепиской книг занимались специальные переписчики, в городах — профессионалы-ремесленники. В 15 — середине 16 вв. в связи с образованием централизованного Русского государства, развитием ремёсел и торговли, ростом городов и подъёмом городской культуры книжное дело расширяется. Появляются многотомные рукописные труды, общерусские летописные своды и многое другое. В 1551 Иван IV на Стоглавом соборе заявил: «Писцы пишут с неправленных переводов, а написав, не правят же... и по тем книгам в церквах божиих чтут, и поют, и пишут с них». Установлению единообразия в церковных книгах могло способствовать книгопечатание.

Первые славянские печатные книги кирилловского шрифта были выпущены Швайпольтом Фиолем в Кракове в конце 15 в. В начале 16 в. белорусский первопечатник Франциск (Георгий) Скорина организовал в Вильно (Вильнюсе) печатание книг на славянском языке. В Московской Руси книгопечатание началось в середине 16 в. Первая русская датированная печатная книга — «Апостол» (1563—64) была выпущена Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем в руководимой ими царской типографии — Московский печатный двор. Изучение впоследствии обнаруженных семи анонимных изданий даёт основание предполагать, что книгопечатание в Москве возникло ещё до выхода «Апостола». В Московской Руси типографское книгопроизводство приходило на смену рукописному очень медленно. Рукописная традиция продолжалась многие десятилетия, а в некоторых отраслях литературы и столетия. И. д. до начала 18 в. сосредоточено было главным образом в Москве. В 17 в. производство печатных книг увеличилось, наряду с религиозной литературой начинают выходить книги научного и учебного содержания. Искусными мастерами печатного дела были Андроник Невежа и его сын Иван Невежин, Анисим Радишевский, Аникита Фофанов, Осип Кириллов, Кондрат Иванов, «подьячий азбучного дела» Василий Бурцев-Протопопов и др. Среди книг светского содержания выделяются поэтические и драматургические опыты Симеона Полоцкого, буквари Кариона Истомина и др.