Владелец И. п. о., как правило, обязан возместить потерпевшему причинённый вред в полном объёме. Исключение из этого правила допускается только в случае, когда грубая небрежность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда. В этом случае в зависимости от степени вины потерпевшего (а при вине причинителя вреда — и в зависимости от степени его вины) размер возмещения должен быть уменьшен либо в возмещении вреда должно быть отказано.

На работников предприятия — владельца И. п. о., управляющих (или пользующихся) ими на основании трудового договора, не может быть возложена ответственность за причинение вреда. Ответственность несёт сам владелец И. п. о., который вправе предъявить к работнику требование о возмещении вреда в порядке и размерах, предусмотренных трудовым законодательством (см. Регрессный иск).

Источники

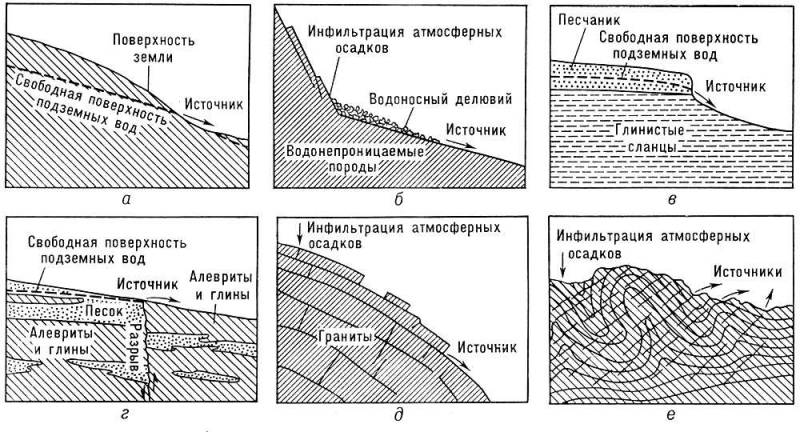

Исто'чники подземных вод, родники, ключи, естественные выходы подземных вод на земную поверхность (на суше или под водой). Образование И. может быть обусловлено различными факторами: пересечением водоносных горизонтов отрицательными формами современного рельефа (например, речными долинами, балками, оврагами, озёрными котловинами), геолого-структурными особенностями местности (наличием трещин, зон тектонических нарушений, контактов изверженных и осадочных пород), фильтрационной неоднородностью водовмещающих пород и др.

Существует несколько классификаций И. По классификации советского гидрогеолога А. М. Овчинникова выделяется 3 группы И. в зависимости от питания водами верховодки, грунтовыми или артезианскими водами. И. первой группы, располагающиеся обычно в зоне аэрации, имеют резкие колебания дебита (вплоть до полного иссякания), химического состава и температуры воды. И., питающиеся грунтовыми водами, отличаются большим постоянством во времени, но также подвержены сезонным колебаниям дебита, состава и температуры; они подразделяются на эрозионные (появляющиеся в результате углубления речной сети и вскрытия водоносных горизонтов), контактные (приуроченные к контактам пород различной водопроницаемости) и переливающиеся (обычно восходящие, связанные с фациальной изменчивостью пластов или с тектоническими нарушениями).

И. артезианских вод отличаются наибольшим постоянством режима; они приурочены к областям разгрузки артезианских бассейнов.

По особенностям режима все И. можно подразделить на постоянно, сезонно и ритмически действующие. Изучение режима И. имеет важное практическое значение при использовании их для питья и лечебного водоснабжения. По гидродинамическим признакам И. разделяются на 2 типа: нисходящие, питающиеся безнапорными водами, и восходящие, питающиеся напорными (артезианскими) водами. И., приуроченные к пористым породам, распределены более или менее равномерно в местах выхода водоносного горизонта на поверхность; И. в трещиноватых породах располагаются в местах пересечения трещин с поверхностью Земли. Для И. карстовых областей характерны значительные колебания в режиме, связанные с количеством атмосферных осадков. Температура воды в И. зависит от глубины залегания подземных вод, характера подводящих каналов, географического и гипсометрического положения И. и температурного режима, в котором заключены подземные воды. В области развития многолетнемёрзлых горных пород встречаются И. с температурой около 0 °С, в областях молодого вулканизма распространены горячие И. нередко с пульсирующим режимом.

Химический и газовый состав воды И. весьма разнообразен; он определяется главным образом составом разгружающихся подземных вод и общими гидрогеологическими условиями района. Оформление естественного выхода вод различных И. называется их каптажем.

Лит.: Альтовский М. Е., Классификация родников, в сборнике: Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии, Сб. 19, М., 1961; Климентов П. П., Общая гидрогеология, 3 изд., М., 1971; Овчинников А. М., Общая гидрогеология, 2 изд., М., 1954.

И. С. Зекцер.

Примеры условий образования источников: а — пересечение поверхности земли свободной поверхностью подземных вод; б — инфильтрация атмосферных осадков в грубообломочные делювиальные отложения; в — сочетание водопроницаемых песчаников и подстилающих их слоев водонепроницаемых глинистых сланцев; г — разрыв по контакту водонепроницаемых пород с проницаемыми аллювиальными отложениями; д — плитчатая структура гранитов; е — преобладающее направление трещиноватости пород.

Источники исторические

Исто'чники истори'ческие, всё, непосредственно отражающее исторический процесс и дающее возможность изучать прошлое человеческого общества, т. е. всё, созданное ранее человеческим обществом и дошедшее до наших дней в виде предметов материальной культуры, памятников письменности, которые позволяют судить о нравах, обычаях, языке народов. И. и. являются основой любого исторического исследования, без их изучения в глубоком диалектическом единстве содержания и формы невозможно научное познание истории развития общества. Количество И. и. в широком смысле слова безгранично, но число сохранившихся от различных периодов источников, от чего непосредственно зависят полнота и точность исторического познания, неодинаково. Менее всего И. и., относящихся к первобытной эпохе. В основном это вещественные источники, изучаемые археологией. Для изучения истории классового общества первостепенное значение приобретают письменные источники. Все И. и. условно делятся на 6 групп — письменные, вещественные, этнографические, лингвистические, устные и кино-, фоно- и фотоматериалы. Историки в качестве И. и. используют также данные таких наук, как география, антропология и др.

Письменные И. и., как рукописные (на камне, берёсте, пергаменте, бумаге и пр.), так и печатные более поздних исторических периодов, составляют наиболее массовую группу. Они различаются по своему происхождению (материалы государственных, вотчинных, фабрично-заводских, ведомственных, личных и других архивов), содержанию и назначению (статистико-экономические материалы, юридические акты, делопроизводственные документы, законодательные памятники, дипломатическая и военная документация, судебно-следственные дела, периодическая печать и др.). Документальные И. и. отразили отдельные факты. Например, в актах в форме определённых юридических норм зафиксированы экономические или политические сделки, договоры между частными лицами, частным лицом и государством и т. д. Такие И. и. имеют особую достоверность. Только совокупность актовых, статистических, законодательных и других И. и. позволяет воссоздать картину общества в тот или иной период. Повествовательные И. и. — летописи, хроники, исторические повести и пр. передают исторические события в том виде, как они преломились в сознании их авторов. Сведения повествовательных источников часто менее достоверны, однако они представляют собой связный рассказ об исторических событиях.

Важными И. и. являются данные быта, нравов, обычаев, которые нередко отсутствуют в письменных И. и. и собираются этнографией; данные языка, изучаемые лингвистикой, и устные источники — былины, сказки, песни, пословицы и т. п., изучаемые фольклористикой. Отдельные И. и. лишь условно могут быть отнесены к той или иной группе. Так, некоторые этнографические источники изучают и археология и этнография; антропологические источники стоят на грани естествознания и истории. Развитие общества постоянно ведёт к особенно быстрому расширению разновидностей письменных и возникновению совершенно новых видов И. и. Например, изобретение и использование звукозаписывающих фото- и киноаппаратов привело к образованию особой группы кино-, фоно- и фотоматериалов.