Иконоскоп

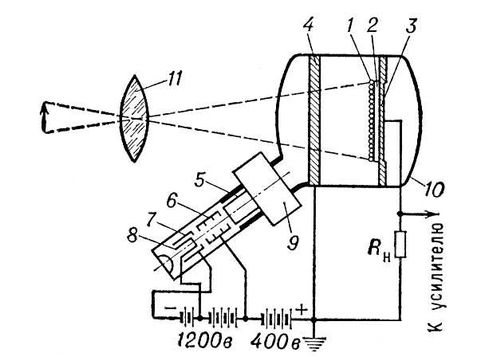

Иконоско'п (от греч. eikón — изображение и skopéo — смотрю, рассматриваю), первая передающая телевизионная трубка с накоплением электрических зарядов для преобразования оптического изображения в телевизионные сигналы. В И. (рис.) световой поток от объекта падает (через оптическую систему) на светочувствительную мишень — слюдяную пластину с мозаикой, состоящей из нескольких млн. изолированных друг от друга миниатюрных фотокатодов из зёрен серебра, покрытых цезием или окислом цезия, и вызывает на её поверхности характерное распределение электрических зарядов, так называемый потенциальный рельеф. На другую её сторону нанесён металлический слой, так называемая сигнальная пластина. Каждый фотокатод с этой пластиной образует конденсатор. Электронный луч, обегая мозаику мишени в определённой последовательности, задаваемой характером телевизионной развёртки, разряжает каждый конденсатор через резистор Rн (сопротивление нагрузки), подключаемый обычно к широкополосному усилителю электрических сигналов (см. Электрических сигналов усилитель).

И. был предложен в 1931 независимо друг от друга советским учёным С. И. Катаевым и американским учёным В. К. Зворыкиным, построившим его в 1932. И. позволил впервые передавать натурные сцены и телекинофильмы при освещённости более 7—10 тыс. лк. В 50-х гг. И. был заменен более совершенными передающими телевизионными трубками (супериконоскопом и др.).

Лит.: Власов В. Ф., Электронные и ионные приборы, 3 изд., М., 1960.

В. И. Баранов.

Схема иконоскопа: 1 — мозаичный фотокатод; 2 — слюдяная пластина; 3 — сигнальная пластина; 4 — коллектор; 5 — второй анод; 6 — первый анод; 7 — модулятор; 8 — катод; 9 — отклоняющая система; 10 — колба трубки; 11 — оптическая система; RH — резистор. Стрелкой показан объект, проецируемый на мозаичный фотокатод.

Иконостас

Иконоста'с (от икона и греч. stásis — место стояния), перегородка с иконами в православном храме, отделяющая от основной части его интерьера алтарную часть. И. пришёл на смену низкой алтарной преграде с иконами над ней. В своей развитой форме (высокий И.) известен с начала 15 в. (И. Благовещенского собора в Московском Кремле, 1405, с иконами Феофана Грека, Андрея Рублёва, Прохора с Городца). Строгая религиозная иерархия сюжетов (внизу — «местные» иконы, над ними рядами — «деисусный чин», «праздники», «пророки»), подчёркнутая высотой рядов и пропорциями отдельных икон, их ритмическим и цветовым строем, а также симметричность их расположения определяют общую композицию И., в которой живопись и позолоченная резьба деревянного архитектурного обрамления (особенно пышная в 17 в.) образуют художественное единство (см. Синтез искусств). Некоторые И. 18 — начала 19 вв., решенные в виде триумфальных арок с деревянными статуями, воспринимаются как торжественный вход в алтарь.

Лит.: Древнерусское искусство, М., 1970, с. 29—72; Лазарев В.Н., Русская средневековая живопись, М., 1970, с. 128—39.

Иконостас Петропавловского собора в Ленинграде. Дерево. 1722—27. По рисунку И. П. Зарудного резьбу выполняли Т. Иванов и И. Телега.

Икосаэдр

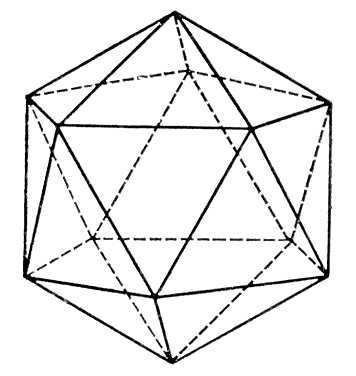

Икоса'эдр (греч. eikosaédron, от éikosi — двадцать и hédra — основание), один из пяти правильных многогранников; имеет 20 граней (треугольных), 30 рёбер, 12 вершин (в каждой вершине сходятся 5 рёбер). Если а — длина ребра И., то его объём

Рис. к статье Икосаэдр.

Икота

Ико'та, судорожное сокращение диафрагмы, вызывающее внезапный сильный вдох с характерным звуком. Наблюдается при раздражении желудка и брюшины, некоторых заболеваниях органов пищеварения, а также при некоторых функциональных и органических заболеваниях центральной нервной системы и диафрагмального нерва.

Икотник

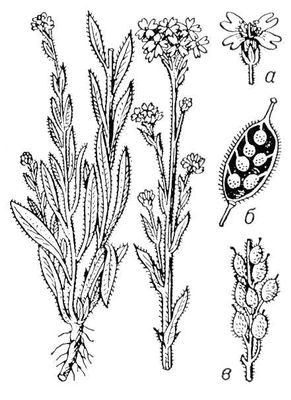

Ико'тник (Berteroa), род растений семейства крестоцветных. Одно-, дву- или многолетние травы, опушённые ветвистыми волосками. Листья цельные, очередные. Цветки в кистях; лепестки белые, глубоко раздельные: плод стручочек. 7—8 видов, растут в Евразии. В СССР 3 вида. Широко распространён И. серый (В. incana). Растет по степям, холмам, сухим склонам, у дорог, а также как сорное растение в посевах.

Икотник серый; а — цветок; б — продольный разрез плода; в — плоды.

Икра (биол.)

Икра' (биологическое), яйца рыб, моллюсков, иглокожих и других животных, вымётываемые в воду. См. Яйцо.

Икра рыб

Икра' рыб, 1) обычное название яиц рыб. Различают донную нелипкую И., откладываемую самкой на грунт (например, у лососёвых); прилипающую, или клейкую, И., прикрепляемую к частицам грунта (например, у мурманской сельди, мойвы), камням или ракушкам (у осетровых, бычков и др.), к водным растениям (у плотвы, сазана и др.); плавучую, или пелагическую, И. (например, у камбал, тресковых, чехони, каспийско-волжских сельдей, сардин). Форма икринок у большинства рыб шаровидная, у некоторых — эллиптическая (например, у анчоусов). Величина икринок промысловых рыб обычно от 0,6 мм (например, у тюльки, камбалы) до 7 мм (у сёмги, кеты, зубатки). Плодовитость рыб варьирует в широких пределах, самая плодовитая — луна-рыба — вымётывает до 300 млн. икринок. 2) Продукт питания, получаемый обработкой икринок некоторых рыб. Различают 3 основных вида И.: из осетровых рыб (белуга, осётр, севрюга, шип); из лососёвых (кета, горбуша, нерка, чавыча, кижуч, сёмга); из частиковых (сазан, судак, щука, вобла и др.), к которым условно можно отнести также кефаль, лобана, сиговых, тресковых, сельдевых и др., а также И. иглокожего моллюска — морского ежа.

И. рыб находится в ястыках (яичниках). Для получения И. рыбу разделывают в живом виде, так как в уснувшей рыбе через несколько часов прочность оболочек икринок уменьшается настолько, что они лопаются. Ястыки протирают через сито-грохот для отделения плёнок, реже — консервируют целыми. Цвет икринок разных рыб от светло-серого до чёрного и от оранжево-красного до светло-жёлтого. Основной способ приготовления И. — посол, сочетаемый иногда с пастеризацией, вялением, прессованием.

Из И. осетровых пород рыб делают чёрную зернистую, пастеризованную, паюсную и ястычную И. Высокосортную зернистую И. получают перемешиванием икринок с солью: баночную слабосолёную с антисептиками (соли 3—5% по массе сырца) и бочоночную более крепкого посола (соли от 7 до 10%), без антисептиков. Зернистую И. нередко подвергают пастеризации. Для приготовления паюсной И. икру-сырец засаливают в нагретом до 38—40 °С насыщенном растворе соли и отжимают под прессом. Ястычная И. готовится из ястыков с недозревшей или слабой И., посол производится в холодном насыщенном растворе соли.

И. зернистая лососёвых пород рыб (красная) приготовляется посолом в насыщенном растворе соли, затем в неё для предупреждения склеивания икринок добавляют растительное масло, глицерин и иногда антисептические средства. И. из частиковых пород рыб засаливают в виде ястыков или после протирки через грохот (пробойная И.). Пробойную слабо- и крепкосолёную И. готовят перемешиванием икринок с солью и селитрой. Из пробойной И. некоторых рыб (сазан, лещ, жерех, вобла, судак, сиговые) после слабого посола без селитры делают также пастеризованную И. (в герметичных банках). Посоленная в ястыках сухим посолом И. воблы и тарани называется тарамой, а И. судака — галаганом. В ястыках солят иногда также И. щуки и минтая. Из икры кефали готовят солёно-вяленую ястычную И. Зрелые ястыки этих рыб солят в насыщенном холодном растворе соли, а затем провяливают на воздухе и покрывают воском. И. морского ежа — деликатес, обладающий тонизирующим действием; приготовляется сухим посолом. Известны также различные заменители И., в том числе искусственные, «химическая» И. Икорные продукты хранятся при температурах, близких к 0 °С. И. богата легко усваиваемыми организмом человека полноценными белками, жирами, витаминами и по пищевой ценности значительно превосходит многие продукты, в том числе и мясо рыб. Химический состав икорных продуктов приведён в табл.