Жиро Анри Оноре

Жиро' (Giraud) Анри Оноре (18.1.1879, Париж, — 11.3.1949, Дижон), французский политический и военный деятель, генерал. Окончил Сен-Сирское училище (1900). Участник 1-й мировой войны 1914—18. В 1922—26 участвовал в подавлении освободительного восстания в Марокко. В начале 2-й мировой войны 1939—45 командовал 7-й, затем 9-й армиями. В мае 1940 попал в плен к немцам, в апреле 1942 бежал в неоккупированную зону Франции и установил связи с А. Ф. Петеном и представителями США при правительстве «Виши». В ноябре 1942 с помощью американской разведки переправился в Алжир и после высадки в Северной Африке англо-американских войск 17 ноября 1942 назначен командующим французскими войсками в Северной Африке, а 27 декабря 1942 главой французской военной и гражданской администрации в Северной Африке. В июне — ноябре 1943 сопредседатель (совместно с Ш. де Голлем) Французского комитета национального освобождения (ФКНО); в связи с разногласиями с де Голлем и обвинением в тайных контактах с правительством «Виши» освобожден с этого поста, а в апреле 1944 и с поста командующего вооруженными силами ФКНО (был им с ноября 1943). В 1948 был назначен вице-председателем Высшего совета обороны Франции.

Жиробанки

Жироба'нки (от итал. giro — круг, оборот), банки, производившие безналичные расчёты между своими клиентами. Возникли в 16—17 вв. Наиболее известны банк Риальто в Венеции (1587), Виссельбанк в Амстердаме (1609), Вексельный банк в Гамбурге (1619). Эти и др. Ж. в городах Италии, Германии, Голландии, Франции и др. стран Западной Европы открывали клиентам счета в условных счётных единицах («банковых монетах») с определённым содержанием серебра или золота (Амстердамский Ж. — в банковских флоринах, равных по весу 211,91 асса чистого серебра, Гамбургский Ж. — в банковских марках, 273/4 которых приравнивались к 1 весовой марке серебра, и т. д.), принимали вклады и по приказам владельцев счетов (жироприказам) производили перечисления с одного счёта на другой. Счёт в Ж. открывался при взносе в банк полноценных денег, благородного металла в слитках, а также при зачислении выручки от продажи товаров или суммы по векселю, выраженной в полноценной банковской денежной единице. На жиросчетах Ж. аккумулировали крупные суммы, которыми они пользовались для предоставления кредитов государству, муниципалитетам и купцам. Однако основным видом деятельности Ж. было осуществление жирорасчётов. С развитием эмиссионных и коммерческих банков в 18—19 вв. Ж. или приходили в упадок, или превращались в банки с широкими кредитными и расчётными функциями.

М. Г. Поляков.

Жиробус

Жиро'бус, гиробус [от итал. giro, греческое gyros — круг, оборот и латинское (omnibus — для всех], вид аккумуляторного безрельсового транспорта, движущегося за счёт кинетической энергии, накопленной в маховике. Некоторое практическое применение с 1955 получили электрожиробусы (ЭЖ), оборудованные маховым агрегатом, состоящим из асинхронного двигателя — генератора, сочленённого с маховиком, и тяговых электродвигателей. Раскручивание маховика ЭЖ осуществляется электродвигателем. Запасённой кинетической энергии достаточно для преодоления расстояния 4—5 км. Кпд ЭЖ не более 50%; материалоёмкость махового агрегата составляет 322 кг/квт·ч (в 32 раза больше, чем у современных электрохимических источников тока). По удельным эксплуатационным затратам ЭЖ дороже троллейбуса на 5% и автобуса на 20%. Опытные ЭЖ эксплуатировались, например, на междугородных линиях Гент — Мерелбеке (Бельгия). ЭЖ является вспомогательным пассажирским транспортом для коротких трасс, пригодным для обслуживания взрывоопасных объектов.

Жиров гидрогенизация

Жиро'в гидрогениза'ция, каталитическое присоединение водорода к сложным эфирам глицерина и ненасыщенных жирных кислот; метод гидрогенизации жиров предложен Норманом и С. А. Фокиным в 1902—03; впервые в промышленности применен в 1908 в России. Гидрогенизация масел растительных жирных и жидких жиров морских животных и рыб (см. Жиры животные) производится для получения отвержденных жиров (саломасов), применяемых в зависимости от физико-химических показателей для пищевых (производство маргарина, кулинарных жиров и т. д.) и технических целей (производство мыла, стеарина и изолирующих материалов). Отверждение жира в процессе гидрогенизации является результатом насыщения непредельных соединений, а также их изомеризации. Основные факторы, определяющие свойства гидрогенизированных жиров, — температура и давление гидрогенизации, количество и род катализатора, количество и качество используемого водорода. Широко распространён способ получения пищевых жиров гидрогенизацией под небольшим избыточным давлением в автоклавах, снабженных эффективным перемешивающим устройством, с применением мелкодисперсного никелевого или медно-никелевого катализатора. В Советском Союзе впервые в мировой практике осуществлена промышленная гидрогенизация жиров для пищевых целей и мыловарения непрерывным методом в каскаде реакторов. При получении технических саломасов гидрогенизацию жиров проводят под давлением до 1 Мн/м2 (10 am) в аппаратах колонного типа.

Лит.: Тютюнников Б. Н., Химия жиров, М., 1966; Елович С. Ю., Жаброва Г. М., Теоретические основы гидрирования жиров, М. — Л., 1948.

Б. М. Горенштейн.

Жирование

Жирова'ние, процесс, применяемый при выделке кожи и меха с целью придания им водостойкости, мягкости, пластичности и прочности. Ж. выполняют после дубления. Вводимые в полуфабрикат жиры адсорбируются на поверхности структурных элементов, предохраняя их от склеивания и увеличивая скольжение относительно друг друга. Это способствует ориентации волокон и тем самым повышает прочность и пластические свойства. Увеличение в коже жира понижает её водопроницаемость, но не препятствует прохождению воздуха и паров воды. Правильное проведение Ж. и получение полуфабриката определённого качества зависят от подбора соответствующих жирующих материалов, количества жирующих веществ, вводимых в полуфабрикат, и техники выполнения Ж. В практике используют Ж. эмульсиями, расплавленными жирами и т. п.

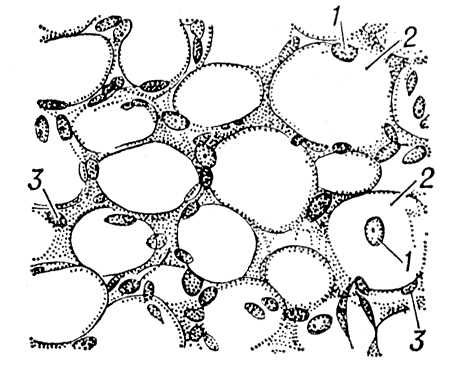

Жировая ткань

Жирова'я ткань, разновидность соединительной ткани животных организмов, образующаяся из мезенхимы и состоящая из жировых клеток. Почти всю жировую клетку, специфическая функция которой — накопление и обмен жира, заполняет жировая капля, окруженная ободком цитоплазмы с оттеснённым на периферию ядром. У позвоночных Ж. т. располагается главным образом под кожей (подкожная клетчатка), в сальнике, между органами, образуя мягкие упругие прокладки. Основное физиологическое значение Ж. т.: она несёт функцию энергетического депо организма (при голодании количество жира в клетках уменьшается, при усиленном питании увеличивается) и предохраняет его от потери тепла. У водных млекопитающих, живущих в холодных водах Арктики и Антарктики, слой подкожной жировой клетчатки достигает значительной толщины (у некоторых китов до 50 см). Чрезмерное развитие Ж. т. у человека ведёт к ожирению.

Подкожная жировая ткань человека: 1 — ядро жировой клетки; 2 — жировая капля; 3 — ядро соединительнотканной клетки.