Лит. см. при ст. Биосфера.

А. Н. Тюрюканов.

2) Термин, предложенный в 1950-е гг. советским биологом О. Б. Лепешинской для обозначения неклеточной субстанции, из которой якобы поныне могут формироваться клетки животных, растений и микроорганизмов. В этом значении понятие Ж. в. ненаучно; оно вытеснено более точным термином — «доклеточные (или неклеточные) формы жизни».

Живое сечение

Живо'е сече'ние в гидравлике, сечение потока жидкости (в трубопроводе, канале, речном русле и пр.), перпендикулярное направлению скорости её течения. При плавно изменяющемся движении жидкости Ж. с. считается плоским и равным площади поперечного сечения потока.

Живой труд

Живо'й труд, см. в ст. Труд.

Живокини Василий Игнатьевич

Живоки'ни Василий Игнатьевич [1805, Москва, — 18(30).1.1874, там же], русский актёр. Сын итальянца, жившего в России, и русской крепостной танцовщицы. По окончании Московского Театрального училища (где Ж. обучался балетному и драматическому искусству, игре на скрипке) в 1825 был зачислен в труппу Малого театра. Первоначально исполнял небольшие роли в драматических спектаклях, выступал в балетах, играл в оркестре. Расцвет творчества Ж. — 1840—50-е гг. Выступая с огромным успехом в комедиях и водевилях, Ж. создал образы весёлых добродушных простаков. Блестяще владея искусством импровизации, Ж. иногда по ходу действия вставлял в роль тут же им сочинённые реплики на злобу дня, обращался с вопросом к кому-либо из зрителей и т. п. В то же время игре Ж. были свойственны комические преувеличения, черты буффонного гротеска. В числе его лучших ролей: Земляника, Подколёсин («Ревизор» и «Женитьба» Гоголя), Градобоев («Горячее сердце» А. Н. Островского), Грумио («Укрощение строптивой» Шекспира), Арган («Мнимый больной» Мольера), Лев Гурыч Синичкин (одноимённый водевиль Д. Т. Ленского), Мордашев («Аз и Ферт» Федорова). Исполнял также партии в опереттах и операх.

Соч.: Из моих воспоминаний, «Библиотека театра и искусства», СПБ, 1914, февр., кн. 2, с. 3—31.

Лит.: Марков П., Малый театр тридцатых и сороковых годов, в сборнике: Московский Малый театр. 1824—1924, М., 1924, с. 198—202; Дмитриев Ю., Московского Малого театра артист Живокини, «Театр», 1960, № 9.

М. С. Зилов.

В. И. Живокини.

Живокость

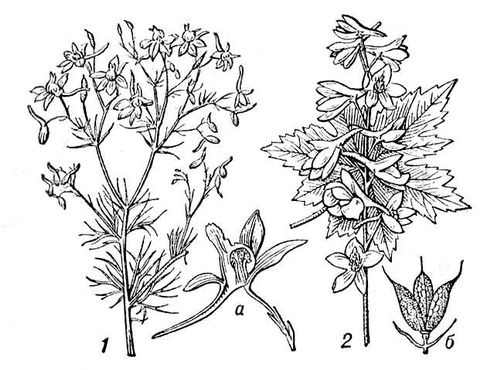

Жи'вокость, дельфиниум, шпорник (Delphinium), род растений семейства лютиковых. (Однолетние виды Ж. часто выделяют в род Consolida.) Листья пальчато-рассечённые, цветки в кистевидных или метельчатых соцветиях, неправильные, крупные, большей частью синие, голубые, фиолетовые; околоцветник из 5 лепестковидных листочков, верхний из них со шпорцем. Плод из 1 или 3—5 листовок. Около 300 видов в Северном полушарии, а также в горах тропической Африки. В СССР около 100 видов, главным образом на Кавказе и Средней Азии. Наиболее распространены однолетняя Ж. полевая, или сокирки (D. consolida), — полевой сорняк, медоносное и красильное растение (даёт синюю краску для шерсти), и многолетняя Ж. высокая (D. elatum), растущая по лесам, кустарникам, лугам и содержащая алкалоиды дельфиний, элатин и др., применяемые в медицине. Оба вида — эффективные инсектициды. Многие виды Ж. разводят как декоративные.

1 — живокость полевая; а — разрез цветка; 2 — живокость высокая; б — плод.

Живописец

Живопи'сец (латинское Pictor), созвездие Южного полушария неба, наиболее яркая звезда 3,3 визуальной звёздной величины. Наилучшие условия для наблюдений в декабре. Частично видно в южных районах СССР. См. Звёздное небо.

«Живописец»

«Живопи'сец», еженедельный журнал, издававшийся Н. И. Новиковым в Петербурге с апреля 1772 по июнь 1773. Отличался политической остротой, разнообразием сатирических жанров. В «Ж.» помещены «Отрывок путешествия в*** И*** Т***» и «Письма к Фалалею», содержавшие резкую критику крепостничества. В журнале высмеивались слепое преклонение перед всем французским, карьеризм, пороки дворянства. Издание прекращено из-за преследований со стороны правительства.

Лит.: Берков П. Н., История русской журналистики XVIII в., М. — Л., 1952.

Живописность

Живопи'сность, особенность произведений искусств пластических, динамическое взаимодействие форм, объёмов, пятен цвета, линий, света и тени, при котором возникает яркое впечатление общей подвижности, изменчивости, многообразия аспектов. Ж. проявляется в преобладании цветового пятна (в живописи) и светотеневого (в графике) над чёткой линией, в мягкости переходов, в перетекании и незамкнутости выходящих в пространство объёмов (в скульптуре), в асимметрии планировки и свободе расчленения основных композиционных элементов, в динамике форм, иногда в активной роли цвета и пластического декора (в архитектуре). В широком смысле слова Ж. — свободная живая выразительность, яркая образность, красочность.

Лит.: Вёльфлин Г., Основные понятия истории искусств, пер. с нем., М. — Л., 1930.

Живопись

Жи'вопись, вид изобразительного искусства, художественные произведения, которые создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо твёрдую поверхность. Как и др. виды искусства, Ж. выполняет идеологические и познавательные задачи, а также служит сферой создания предметных эстетических ценностей, будучи одной из высокоразвитых форм человеческого труда.

Ж. отражает и в свете тех или иных идеологических концепций оценивает духовное содержание эпохи, её социальное развитие; в силу этого Ж. сама становится сферой общественной борьбы. Мощно воздействуя на чувства и мысли зрителей, заставляя последних переживать действительность, изображенную художником, Ж. служит действенным средством общественного воспитания. Многие произведения Ж. обладают документально-информационной ценностью.

В Ж. ярко проявляются те общие свойства искусства, благодаря которым Н. Г. Чернышевский назвал его «учебником жизни». В силу наглядности образа оценка жизни художником, выраженная в произведении Ж., приобретает особую убедительность для зрителя. Создавая художественные образы, Ж. использует цвет и рисунок, выразительность мазков, что обеспечивает гибкость её языка, позволяет ей с недоступной др. видам изобразительного искусства полнотой воспроизводить на плоскости красочное богатство мира, объёмность предметов, их качественное своеобразие и материальную плоть, глубину изображаемого пространства, свето-воздушную среду. Сами произведения Ж. неизменяемы, создаваемые Ж. картины зрительно одномоментны; однако Ж. может передавать не только состояние абсолютной статичности, но и ощущение временного развития, эмоциональной насыщенности момента и преходящей мгновенности ситуации, а также эффект движения, изменения (благодаря особой ритмической организации изображения, динамике цвета, света и тени, композиции, линий, мазков и т. д.); в Ж. возможны развёрнутое повествование, сложный сюжет. Всё это позволяет Ж. не только непосредственно и наглядно воплощать все зримые явления реального мира (в т. ч. природу в её различных состояниях), показывать широкие картины жизни людей, но и стремиться к раскрытию и истолкованию сущности совершающихся в жизни процессов, внутреннего мира человека, к выражению отвлечённых идей.