Диодная матрица

Дио'дная ма'трица, электронное устройство дискретного действия с n входными и m выходными шинами (проводниками), соединёнными между собой полупроводниковыми диодами так, что определённые комбинации сигналов на входах однозначно соответствуют определённым комбинациям сигналов на выходах. Название «матрица» происходит от ортогонального способа расположения (иногда от вида конструктивного выполнения) шин с полупроводниковыми диодами в местах их пересечений, внешне напоминающего столбцы и строки математической матрицы. Д. м. применяют главным образом в устройствах вычислительной техники (в преобразователях кодов, комбинационных сдвигателях, сумматорах, коммутаторах и пр.).

Лит.: Мартынов Е. М., Бесконтактные переключающие устройства, 2 изд., М. — Л., 1961.

Диодор Сицилийский

Диодо'р Сицили'йский (греч. Diódoros Sikeliotes) [ок. 90, Агирион (остров Сицилия), — 21 до н. э.], древнегреческий историк, автор сочинения «Историческая библиотека» (в 40 книгах, от которых дошли лишь книги 1—5 и 11—20, остальные — во фрагментах), охватывающего синхронно изложенную историю Древнего Востока, Греции, эллинистических государств и Рима от легендарных времён до середины 1 в. до н. э. Несмотря на компилятивность и хронологические неточности сочинение Д. С. благодаря использованию нескольких утраченных в древности источников имеет определённую ценность. Особый интерес представляют сведения о классической эпохе Греции, описание правления македонских царей Филиппа II и Александра Македонского, а также сообщения о восстаниях рабов во 2 в. до н. э. в Сицилии.

Соч.: Diodori Bibliotheca historica..., v. 1—5, [ed.] J. Teubner, Lipsiae, 1888—1906; рус. пер., в кн.: Историческая библиотека, т. 1—6, СПБ, 1774—75.

Диодот

Диодо'т (Diódotos) (г. рождения неизвестен — умер около 230 до н. э.), основатель Греко-Бактрийского царства. До середины 3 в. до н. э. был наместником Антиоха II в Бактрии. Около 250 до н. э. Д. объявил Бактрию независимой и принял титул царя. После смерти Д. ему наследовал сын — Диодот II.

Диоклеса циссоида

Диокле'са циссо'ида, плоская алгебраическая кривая 3-го порядка; см. Линия.

Диоклетиан Гай Аврелий Валерий

Диоклетиа'н Гай Аврелий Валерий (Gaius Aurelius Valerius Diocletianus) (243, Диоклея, — между 313 и 316, Салона, Далмация), римский император в 284—305. Был сыном вольноотпущенника; службу в армии начал рядовым. Выдвинулся при императоре Пробе, став наместником провинции Мёзия; при императоре Нумериане командовал его вооружённой охраной, а после смерти Нумериана был провозглашён императором. С именем Д. связано установление домината — монархии по типу древневосточных деспотий. В целях преодоления социально-политического и экономического кризиса (конец 3 в.) Д. провёл реформы, временно стабилизировавшие положение империи. Для укрепления центральной власти Д. в 286 назначил своим соправителем Максимиана, назвав его вторым августом, а в 293 разделил империю на 4 части (тетрархии), придав в помощь августам двух младших соправителей — цезарей Гая Галерия и Констанция Хлора. Вся империя была поделена на 12 диоцезов, объединявших 101 или 120 провинций, территории которых не совпадали с прежними. Столицей оставался Рим, но резиденции правителей находились (одновременно) в Никомедии (Диоклетиана), Сирмии (Галерия), Медиолане (Максимиана) и Трире (Констанция Хлора). Д. усилил армию, увеличив её численность за счёт рекрутских наборов до 450 тыс. чел. Одна часть легионов постоянно стояла в определённых пограничных районах, другая перебрасывалась по мере надобности. Д. упорядочил налогообложение, учредив прямой поземельно-подушный налог в натуральной форме, что отражало натурализацию экономики; пытался наладить финансы, введя полноценную монету; боролся со спекуляцией, издав в 301 эдикт о ценах. Д. расширил власть земельных магнатов над зависимым населением и в то же время возложил на них ответственность за сбор налогов и за поставку рекрутов; издал ряд эдиктов в пользу мелких и средних землевладельцев (предусматривавших, в частности, расторжение сделки купли-продажи земель, ранее проданных за бесценок). Д. жестоко подавил восстания народных масс и сепаратистские движения в провинциях: в 285—86 — багаудов в Галлии, в 290 — мавританских племён в Африке, в 294—295 — узурпатора Ахилла в Египте, в 297 — узурпатора Каравсия в Британии. Д. и его соправители отразили нашествия племён карпов и языгов на Дунае, франков и алеманнов на Рейне, вели удачные походы против персов (в 286—87 и 296—98), в результате которых римляне укрепили своё влияние в Армении и Иберии и захватили часть Месопотамии. В 303—304 Д. предпринял гонения на христиан. В 305 совместно с Максимианом Д. добровольно отрёкся от власти. Жил последние годы в поместье в Салоне (современный Сплит).

Лит.: Новицкая К. И., Некоторые вопросы аграрной политики начала Домината, «Вестник древней истории», 1961, №4; Архангельский С. И., Указ Диоклетиана о таксах, Нижний Новгород, 1928; Seston W., Dioclétien et la tétrarchie, P., 1946.

И. Л. Маяк.

Диоклетиан. Капитолийские музеи. Рим.

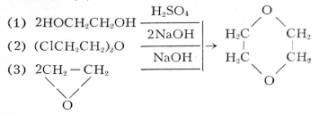

Диоксан

Диокса'н, диэтилендиоксид, циклический простой эфир; бесцветная подвижная жидкость с эфирным запахом; tпл 11,8°С, tkип 101,3°C, плотность 1,03375 г/см3; показатель преломления n20D 1,42241; tвсп 5°С (в закрытой чашке); пределы взрываемости в воздухе 1,97—22,5% (по объёму). Д. смешивается с водой, спиртом, эфиром; образует с водой азеотропную смесь (tkип 87,8°С, 81,6% Д.). В промышленности Д. получают из этиленгликоля (1), из хлорекса (2) и из окиси этилена (3):

Д. применяют во многих производствах как хороший растворитель, например для ацетилцеллюлозы, минеральных и растительных масел, красок; Д. сравнительно токсичен. Предельно допустимая концентрация его в воздухе 0,01 мг/л.

Диоксиацетонфосфат

Диоксиацетонфосфа'т, диоксиацетонфосфорная кислота, фосфодиоксиацетон, моносахарид кетотриоза, производное трёхатомного спирта глицерина, к одной из спиртовых групп которого эфирной связью присоединён фосфатный остаток. Д. — промежуточный продукт распада углеводов при гликолизе и брожении. Образуется наряду с глицероальдегидфосфатом при обратимой реакции расщепления фруктозодифосфата под влиянием фермента альдолазы. В результате из одной молекулы гексозодифосфата (фруктозо-1,6-дифосфат) возникают 2 молекулы триозофосфата (Д. и глицероальдегидфосфат), которые при посредстве фермента триозофосфатизомеразы превращаются друг в друга, находясь при этом в постоянном равновесии. При обычных условиях Д. в тканях не накапливается, а подвергается дальнейшим превращениям.