Диниш I

Ди'ниш I (Diniz) (9.10.1261, Лисабон, — 7.1.1325, Сантарен), португальский король с 1279. Опираясь на среднее и мелкое дворянство и города, успешно боролся с феодальной знатью за усиление королевской власти; ограничил юрисдикцию духовенства. Заменил в королевских судах латинский язык португальским. Путём ревизии феодальных земельных прав увеличил королевские владения. Побуждал крестьян к освоению пустошей, осушке болот, насаждению лесов, поощрял развитие горнорудного дела, внутреннюю и внешнюю торговлю, положил начало португальскому мореходству. В 1290 основал университет в Лисабоне. Покровительствовал португальской литературе (сам писал стихи).

Динка (народ)

Ди'нка (самоназвание — дженг), народ, живущий в южной части Республики Судан, по обоим берегам Белого Нила и в бассейне р. Бахр-эль-Джебель. Язык Д. относится к северо-западной группе нилотских языков. Численность около 1,8 млн. чел. (1970, оценка). Большинство Д. сохраняет древние традиционные верования, часть — христиане. Основное занятие — скотоводство (крупный рогатый скот, овцы, козы), в меньшей мере — мотыжное земледелие (дурра, овощи, табак). Незначительная часть Д. работает на плантациях и на промышленных предприятиях.

Лит.: Butt A., The Nilotes of the Anglо-Egyptian Sudan and Uganda, L., 1952.

Динка (язык)

Ди'нка, язык народа динка. Относится к северо-западной группе нилотских языков. Распространён в южной части Судана. Число говорящих около 1,8 млн. чел. (1970, оценка).

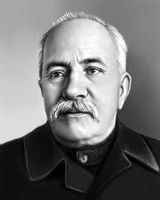

Динник Александр Николаевич

Ди'нник Александр Николаевич [19(31).1.1876, Ставрополь, — 22.9.1950, Киев], советский учёный в области механики и теории упругости, академик АН СССР (1946), заслуженный деятель науки и техники УССР (1943). В 1899 окончил Киевский университет. С 1914 по 1941 профессор Горного и Металлургического институтов Днепропетровска, с 1944 — Киевского университета. Основные труды посвящены исследованию устойчивости элементов сооружений, в частности стержней и арок; устойчивости и колебаний пластин, мембран; применению теории упругости к вопросам горного давления и др. Награждён орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Соч.: Удар и сжатие упругих тел, К., 1909; Кручение. Теория и приложения, М. — Л., 1938; Продольный изгиб. Теория и приложения, М. — Л., 1939; Устойчивость упругих систем, М. — Л., 1950.

Лит.: Александр Николаевич Динник, «Прикладная математика и механика», 1951, т. 15, в. 2 (библ.).

А. Н. Динник.

Динов Тодор Георгиев

Ди'нов Тодор Георгиев (р. 24.7.1919, Александруполис, Греция), болгарский кинорежиссёр и художник, заслуженный артист НРБ (1963). Член БКП с 1945. В 1943 окончил театрально-декорационное отделение Академии художеств (София), затем совершенствовался в области мультипликационного кино в СССР. Художник-постановщик и режиссёр мультипликационных фильмов: «Внимательный ангелок» (1956), «В стране людоедов» (1958), «Прометей» (1959), «Громоотвод» (1962), «Маргаритка» (1965), «Изгнанник рая» (1967). В 1962 поставил художественный фильм «Иконостас» (совместно с Х. Христовым, по роману «Железный светильник» Д. Талева). Многие фильмы Д. удостоены международных и национальных премий. Димитровская премия (1966).

Диногеция

Диноге'ция (Dinogetia), древнее поселение на острове Бисерикуца, в одном из старых русел Дуная, в 8 км к Ю.-В. от г. Галац (Румыния). Исследуется с середины 19 в., особенно широко — с 1947 (румынские археологи Г. Штефан и др.). На острове имеются следы гетского поселения рубежа н. э. В 3 в. н. э. здесь была возведена каменная крепость, опорный пункт римлян на нижнем Дунае, с 14 башнями, преториумом, каменными зданиями. В конце 4 в. крепость была разрушена, но после этого восстановлена и многократно (до конца 6 в.) достраивалась византийскими императорами. В конце 6 в. Д. вновь подверглась разрушениям и до 9 в. была необитаема. В 9—12 вв. на территории Д. находилось поселение (раскопано свыше 200 жилищ, мастерские, хозяйственные сооружения, найдены предметы местного, а также древнерусского и византийского производства). В конце 12 в. жизнь на поселении прекратилась, видимо, в результате набегов кочевников.

Лит.: Dinogetia I, Buc., 1967.

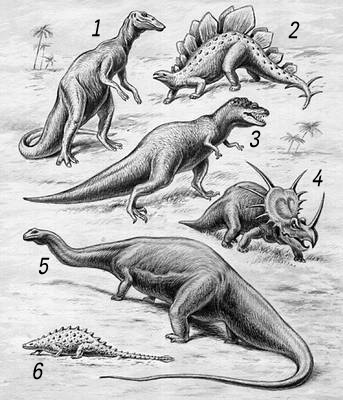

Динозавры

Диноза'вры (Dinosauria), самый многочисленный надотряд ископаемых мезозойских пресмыкающихся подкласса архозавров. Делят на 2 отряда: ящеротазовые и птицетазовые Д., которые включают 7 подотрядов, объединяющих несколько сот видов. Самые ранние Д. известны со среднего триаса, последние Д. дожили до конца мелового периода. Д. — морфологически и экологически крайне разнообразная группа. Предками Д. были более примитивные триасовые архозавры — текодонты, от которых Д. унаследовали способность к передвижению на двух задних ногах (бипедализм), со временем у одних усилившуюся (хищные Д. и орнитоподы), а у других — утраченную (зауроподы, стегозавры, анкилозавры и рогатые Д.). Первично все Д. были сухопутными хищниками, но уже в конце триаса от них отделились прозауроподы, возможно, всеядные Д., давшие начало гигантским растительноядным зауроподам, перешедшим к обитанию в крупных внутриматериковых водных бассейнах или в прибрежной зоне моря. В триасе же появились гетеродонтозавры (с передними зубами, как у хищных Д., а задними, как у орнитопод), давшие, вероятно, начало всем птицетазовым Д. — растительноядным животным. У большинства из них (исключая орнитопод, ставших, как и зауроподы, обитателями водоёмов) развились защитные приспособления против хищных Д. (шипы и костные панцири у стегозавров и анкилозавров, рога — у рогатых Д.). Размножались Д. яйцами, скорлупу которых находят довольно часто. Возможно, Д. были теплокровными животными, обладали и др. признаками высокой физиологической организации. Остатки Д. — многочисленные скелеты, черепа и др. встречаются на всех материках; в СССР — главным образом на территории Казахстана, а также Таджикистана и Киргизии (район Ферганы). Изучение Д. важно для познания эволюции позвоночных. Широкое географическое распространение и быстрая смена видов Д. во времени делают их ценными руководящими формами для определения геологического возраста континентальных отложений мезозоя. На протяжении всего мезозоя на смену одним видам, родам, семействам и подотрядам появлялись новые группы. Время исчезновения последних Д. соответствует границе между мезозоем и кайнозоем. Основными причинами вымирания Д. следует считать неблагоприятные изменения среды обитания (перераспределение воды и суши на земной поверхности с возможным исчезновением естественных зон обитания, смена климата, нарушение баланса в составе флоры и фауны, т. е. пищевой базы, и т.д.), вызываемые первично геологическими преобразованиями земной коры, которые были весьма значительны в мезозое, особенно в позднем мелу.

Лит.: Основы палеонтологии, [т. 12]. Земноводные, пресмыкающиеся и птицы, М., 1964; Рождественский А. К., На поиски динозавров в Гоби, 3 изд., М., 1969; Colbert Е. Н., Men and dinosaurs, N. Y., 1968.

А. К. Рождественский.