Димитров-Майстора Владимир

Дими'тров-Ма'йстора Владимир (1.2.1882, с. Фролош, Кюстендилский округ, — 29.9.1960, София), болгарский живописец, народный художник НРБ (1952). Член Болгарской коммунистической партии с 1946. Учился в художественном училище в Софии (1903—10) у И. Мырквички. Автор портретов, сцен крестьянских празднеств, поэтически-обобщённых образов болгарских крестьян. В картинах Д. с фронтальными, как бы распластанными на плоскости изображениями, обобщённой манерой живописи, звучными контрастами ярких цветовых тонов получили современное творческое претворение традиции болгарского народного искусства («Невеста», 1935, «Семейство», 1938, — обе в Национальной художественной галерее, София; «Девушка из с. Шишковцы», 1937, музей г. Кюстендил; «Девушка», 1952, Художественная галерея, Бургас).

Лит.: Колев Б., В. Димитров-Майстора, [пер. с болг.], М., 1961.

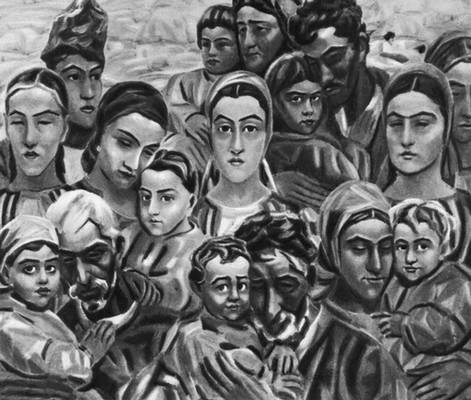

В. Димитров-Майстора. «Семейство». 1938. Национальная художественная галерея. София.

Димитрово

Дими'трово, посёлок городского типа в Кировоградской области УССР, в 18 км к Ю.-З. от Александрии. Добыча угля. Брикетная фабрика, завод горного воска.

Димо Николай Александрович

Ди'мо Николай Александрович [р. 18(30).11.1873, г. Оргеев, — 15.3.1959, Кишинёв], советский почвовед, академик ВАСХНИЛ (1948). Член КПСС с 1949. Окончил Новоалександрийский институт сельского хозяйства и лесоводства (1902). Основные труды по географии почв, засолению, биологии, физике и мелиорации почв в центральных районах Европейской территории Советского Союза, в Средней Азии, Закавказье и Молдавии. Один из создателей Среднеазиатского и Кишинёвского университетов, руководил Среднеазиатским научно-исследовательским институтом почвоведения и геоботаники (1920—31) и Институтом почвоведения Молдавского филиала АН СССР (1957—59). Депутат и член Президиума Верховного Совета Молдавской ССР 2—4-го созывов. Награждён орденом Ленина, 3 др. орденами, а также медалями СССР и золотой медалью им. В. В. Докучаева.

Лит.: Полынов Б. Б., Николай Александрович Димо, «Почвоведение», 1948, № 12; Крупеников И. А., Жизненный и творческий путь академика Н. А. Димо и его роль в развитии отечественной науки, «Уч. зап. Кишиневского государственного университета», 1951, т. 3, в. 1 (имеется библ. трудов Д.).

Димов Димитр

Ди'мов Димитр (25.6.1909, Ловеч, — 1.4.1966, Бухарест, похоронен в Софии), болгарский писатель, заслуженный деятель культуры Болгарии (1963), профессор анатомии (1953). Член БКП с 1946. В 1938 опубликовал роман «Поручик Бенц». Мастерством психологического анализа отмечен антифашистский роман «Осуждённые души» (1945) — из истории борьбы республики Испании. Роман-эпопея «Табак» (1951; Димитровская премия, 1952; 2 дополненное изд. 1953) раскрывает народно-освободительную борьбу болгарского народа, идейный и моральный крах правящих кругов в 30-е гг. и в канун социалистической революции. Автор пьес «Женщины с прошлым» (1959), «Виновный» (1961), «Передышка в Арко Ирис» (1963), а также работ по анатомии.

Соч.: Събрани съчинения, т. 1—6, София, 1966—67; Анатомия на домашните животни, 2 изд., София, 1963; в рус. пер. — Табак, 3 изд., М., 1969; Осужденные души, М., 1963; Женщины с прошлым, М., 1959.

Лит.: Гачев Г., Творчество Д. Димова, в кн.: Писатели стран народной демократии, в. 2, М., 1958; Марков Д., Димитр Димов — романист, в его кн.: Болгарская литература наших дней, М., 1969; Караславов Г., Димитър Димов — писателят, ученият, в его кн.: Близки и познати, София, 1968.

В. И. Злыднев.

Д. Димов.

Диморфант

Диморфа'нт, шипдерево, белый орех (Kalopanax septemlobum), дерево семейства аралиевых. Высота до 25 м, диаметр ствола 50—80 см. Молодые стволы и ветви имеют шипы. Листья крупные, 5—7-лопастные, на длинных черешках. Цветки мелкие, желтовато-белые, в зонтиках, образующих большие соцветия. Плоды сочные, округлые, чёрные, с 2 мелкими семенами. Д. свето- и теплолюбив. Растёт в Японии, Китае и Корее; в СССР — на Дальнем Востоке (на юге Приморья, на Сахалине и южных Курильских островах). Медонос. Древесину Д. используют в столярном и фанерном производстве, в авиастроении.

Лит.: Воробьев Д. П., Дикорастущие деревья и кустарники Дальнего Востока, Л., 1968.

Диморфизм

Диморфи'зм (от ди... и греч. morphe — форма), наличие у одного вида организма двух форм, отличающихся по морфо-физиологическим признакам, но обитающих в одной местности. Д. — частный и наиболее обычный случай полиморфизма. У животных чаще всего встречается половой диморфизм, т. е. различия в общем облике (размерах, окраске и т.д.) самца и самки (петух и курица, самец и самка жука-оленя). Д. наблюдается также при чередовании поколений, при метагенезе (например, гидроидные полипы и гидромедузы), при цикломорфозе (например, у дафний). Особая форма Д. — смена фаз (фазовая изменчивость), когда вид встречается при невысокой численности в так называемой одиночной фазе, а при повышенной — в стадной (у саранчовых, у ильмового ногохвоста и др.). Сезонный Д. связан с изменением температур, при которых протекает развитие организма; например, у бабочки-пестрокрыльницы (Araschnia levana) типичная весенняя форма мельче и имеет красновато-жёлтую окраску, а осенняя (форма prorsa) крупнее и окрашена в чёрно-коричневые тона. Известен Д., возникший в результате мутации у берёзовой пяденицы (Biston betularia) в Великобритании, где в индустриальных районах стволы берёз покрыты оседающей копотью и поэтому появившиеся наряду с исходной светлокрылой формой более ста лет назад тёмные мутанты вытесняют теперь светлокрылую форму. Такой Д. можно расценивать как начало дивергенции вида. Сосуществование правозавитых и левозавитых брюхоногих моллюсков одного и того же вида также следует отнести к случаям мутационного Д.

У растений различают Д., проявляющийся во всём облике растения или только в строении отдельных органов. Первый случай наблюдается реже, например у таких двудомных растений, как конопля. Сезонный Д. у растений выражается в наличии весенней и осенней форм (например, у марьянника). Примером группового экологического Д. может служить стрелолист, у которого экземпляры, растущие в воде на глубине более 1,5 м, имеют только лентовидные водные листья, а растущие у самой кромки воды — только стреловидные надземные. Проявляется Д. и в строении цветка, например различная длина тычинок и пестика в цветках у гречихи (гетеростилия), язычковые и трубчатые цветки в соцветии подсолнечника и т.д. Известны примеры Д. у бактерий, дающих на одинаковой среде S- и R-кoлонии, отличающиеся очертаниями («гладкие» и «грубые»); среди спирилл одного и того же вида имеются правозавитые и левозавитые формы и т.п. Для всех видов Д. известны случаи переходов признаков (ложный гермафродитизм, гинандроморфы, интерсексы у раздельнополых животных). К организмам, меняющим облик в течение каждого онтогенеза (гусеница и бабочка, гаметофит и спорофит папоротника и др.), термин «Д.» обычно не применяют.