Д. как технологический показатель имеет важное значение в производстве и применении пигментов, различных наполнителей для пластмасс, минеральных вяжущих веществ, удобрений, пестицидов, фармацевтических препаратов и многих других порошкообразных и мелкозернистых продуктов. Определяется Д. методами дисперсионного анализа.

Лит. см. при ст. Дисперсионный анализ.

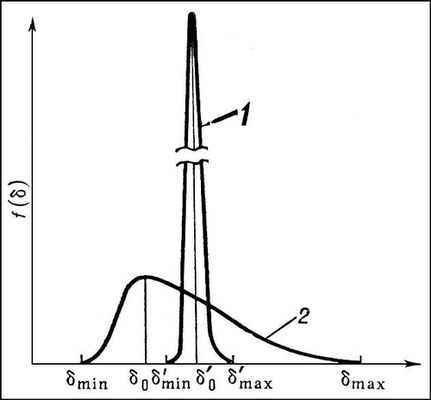

Кривые распределения объёма (массы) частиц по размерам: 1 — монодисперсная система; 2 — полидисперсная система. dmin, dmax, d — соответственно минимальный, максимальный и вероятнейший размер частиц; f(d) — функция распределения, доля объёма (или массы) дисперсной фазы, которая приходится на частицы с данным интервалом размеров, делённая на величину интервала.

Дисперсноупрочнённые материалы

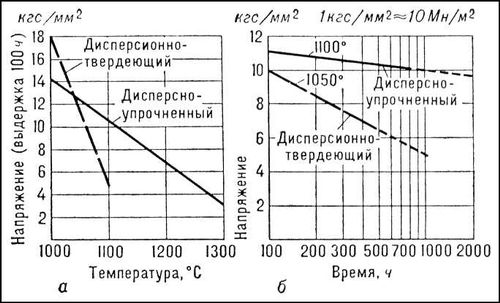

Дисперсноупрочнённые материа'лы, металлы или сплавы, упрочнённые дисперсными частицами тугоплавких соединений, главным образом окислов, не растворяющихся и не коагулирующих в матрице (основе) сплава при высоких рабочих температурах. Д. м. отличаются от широко используемых в технике дисперсионно-твердеющих сплавов (см. Старение металлов) структурой, составом, методами изготовления, а также более высокой структурной и термической стабильностью, проявляющейся в сохранении длительной прочности Д. м. при высоких температурах. В распространённых жаропрочных дисперсионно-твердеющих никелевых сплавах наибольшее влияние на повышение жаропрочности оказывают интерметаллидные упрочнители (Ni3Al, Ni3Ti). Однако при температурах выше 1000—1100°С последние растворяются и коагулируют в основе сплава, что приводит к его разупрочнению. Повышенная жаропрочность Д. м. на никелевой основе достигается введением в никель 2—5% тугоплавких кислородных соединений (ThO2, HfO2, Y2O3). Оптимальная дислокационная структура матрицы формируется при строгом соблюдении дисперсности частиц (100—600 А), расстояния между ними (0,5—0,8 мкм), а также в результате применения термомеханических режимов обработки — холодной деформации и высокотемпературного отжига. На рис. приведены графики зависимости длительной прочности дисперсноупрочнённых и дисперсионно-твердеющих никелевых сплавов от времени и температуры.

Изделия из Д. м. получают, как правило, в три стадии: подготовка исходных порошков главным образом путём совместного химического осаждения основы и упрочнителя из водных растворов их солей, формование заготовок и обработка их давлением — экструзией, волочением, прокаткой и т.д. Применение дисперсного упрочнения позволяет повысить жаропрочность и расширить температурные области использования практически всех металлов и сплавов на основе меди, никеля, кобальта, железа, циркония, титана, молибдена и др.

Лит.: Современные композиционные материалы, под ред. Л. Браутмана и Р. Крока, пер. с англ., М., 1970; Портной К. И., Туманов А. Т., Композиционные и дисперсно-упрочненные жаропрочные никелевые сплавы, в кн.: Сборник научных докладов на совещании по проблеме: «Структура и свойства жаропрочных металлических материалов», М., 1970; Туманов А. Т., Портной К. И., Новые пути повышения жаропрочности никелевых сплавов, «Докл. АН СССР», 1971, т. 197, №1.

К. И. Портной, А. Т. Туманов.

Зависимость длительной прочности дисперсно-упрочненных и дисперсионно-твердеющих никелевых сплавов от температуры (а) и времени (б).

Дисперсные красители

Диспе'рсные краси'тели, группа плохо растворимых в воде красителей, применяемых для окрашивания полиамидных, полиэфирных, полиакрилонитрильных и ацетатных волокон. Д. к. характеризуются отсутствием кислотных групп SO3H и COOH, молярной массой не более 350; в процессе производства диспергируются до размеров 0,2—2 мкм. См. Крашение.

Дисперсные системы

Диспе'рсные систе'мы, образования из двух или большего числа фаз (тел) с сильно развитой поверхностью раздела между ними. В Д. с. по крайней мере одна из фаз — дисперсная фаза — распределена в виде мелких частиц (кристалликов, нитей, плёнок или пластинок, капель, пузырьков) в другой, сплошной, фазе — дисперсионной среде. Д. с. по основной характеристике — размерам частиц или (что то же самое) дисперсности (определяемой отношением общей площади межфазной поверхности к объёму дисперсной фазы) — делятся на грубо (низко) дисперсные и тонко (высоко) дисперсные, или коллоидные системы (коллоиды). В грубодисперсных системах частицы имеют размер от 10-4 см и выше, в коллоидных — от 10-4—10-5 до 10-7 см. По агрегатному состоянию дисперсионной среды различают газодисперсные системы — аэрозоли (туманы, дымы), пыль; жидкодисперсные — золи, суспензии, эмульсии, пены; твёрдодисперсные — стеклообразные или кристаллические тела с включениями мельчайших твёрдых частиц, капель жидкости или пузырьков газа (см. табл.). Пыль, суспензии, лиофобные эмульсии (см. Лиофильные и лиофобные коллоиды) — грубодисперсные системы; как правило (при наличии разности плотностей), они седиментационно неустойчивы, т. е. их частицы оседают под действием силы тяжести или всплывают. Золи — типичные высокодисперсные коллоидные системы, частицы дисперсной фазы которых (мицеллы) участвуют в броуновском движении и потому седиментационно устойчивы. Жидкие и твёрдые пены, состоящие из газовых ячеек-пузырьков, разделённых тонкими прослойками непрерывной фазы, представляют особую группу структурированных ячеистых систем (см. ниже).

По интенсивности молекулярного взаимодействия фаз различают лиофильные и лиофобные Д. с. В лиофильных системах молекулярное взаимодействие между фазами достаточно велико и удельная свободная поверхностная энергия (поверхностное натяжение) на межфазной границе очень мала. Лиофильные системы образуются самопроизвольно (спонтанно) и имеют предельно высокую дисперсность. В лиофобных системах взаимодействие между молекулами различных фаз значительно слабее, чем в случае лиофильных систем; межфазное поверхностное натяжение велико, вследствие чего система проявляет тенденцию к самопроизвольному укрупнению частиц дисперсной фазы (см. Коагуляция и Коалесценция). Обязательное условие существования лиофобных Д. с. — наличие стабилизаторов, веществ, которые адсорбируются на поверхности раздела фаз и образуют защитные слои, препятствующие сближению частиц дисперсной фазы.

Д. с. могут быть бесструктурными (свободнодисперсными) и структурированными (связнодисперсными). Структурированные Д. с. пронизаны сеткой-каркасом из соединённых между собой частиц (капель, пузырьков) дисперсной фазы, вследствие чего обладают некоторыми механическими свойствами твёрдых тел (подробнее см. Дисперсная структура, Гели). Характерная особенность Д. с. — высокая свободная энергия как следствие сильно развитой межфазной поверхности; поэтому Д. с. обычно (кроме лиофильных Д. с.) термодинамически неустойчивы. Они обладают повышенной адсорбционной способностью, химической, а иногда и биологической активностью. Д. с. — основной объект изучения коллоидной химии.