Релаксационная Д. з. может быть не только в газах, но и в жидкостях, где она связана с различными межмолекулярными процессами, в растворах электролитов, в смесях, в которых под действием звука возможны химические реакции между компонентами, в эмульсиях, а также в некоторых твёрдых телах.

Величина Д. з. может быть весьма различной в разных веществах. Так, например, в углекислом газе величина дисперсии порядка 4%, в бензоле ~ 10%, в морской воде меньше чем 0,01%, а в сильно вязких жидкостях и в высокополимерных соединениях скорость звука может измениться на 50%. Однако в большинстве веществ Д. з. весьма малая величина и измерения её довольно сложны. Частотный диапазон, в котором имеет место Д. з., также различен для разных веществ. Так, в углекислом газе при нормальном давлении и температуре 18°С частота релаксации равна 28 кгц, в морской воде 120 кгц. В таких соединениях, как четырёххлористый углерод, бензол, хлороформ и др., область релаксации попадает в область частот порядка 109—1010 гц, где обычные ультразвуковые методы измерений не применимы и Д. з. можно измерить, только используя оптические методы.

К Д. з. 1-го же типа, но не носящей релаксационного характера, приводят теплопроводность и вязкость среды. Эти виды Д. з. обусловлены обменом энергией между областями сжатий и разрежений в звуковой волне и особенно существенны для микронеоднородных сред. Д. з. может проявляться также в среде с вкрапленными неоднородностями (резонаторами), например в воде, содержащей пузырьки газа. В этом случае при частоте звука, близкой к резонансной частоте пузырьков, часть энергии звуковой волны идёт на возбуждение колебаний пузырьков, что приводит к Д. з. и к возрастанию поглощения звука.

Вторым типом Д. з. является «геометрическая» дисперсия, обусловленная наличием границ тела или среды распространения. Она появляется при распространении волн в стержнях, пластинах, в любых волноводах акустических. Дисперсия скорости наблюдается для изгибных волн в тонких пластинах и стержнях (толщина пластины или стержня должна быть много меньше, чем длина волны). При изгибании тонкого стержня упругость на изгиб тем больше, чем меньше изгибаемый участок. При распространении изгибной волны длина изгибаемого участка определяется длиной волны. Поэтому с уменьшением длины волны (с повышением частоты) увеличивается упругость, а следовательно, и скорость распространения волны. Фазовая скорость такой волны пропорциональна корню квадратному из частоты, т. е. имеет место положительная дисперсия.

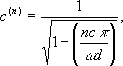

При распространении звука в волноводах звуковое поле можно представить как суперпозицию нормальных волн, фазовые скорости которых для прямоугольного волновода с жёсткими стенками имеют вид

где n — номер нормальной волны (n = 1, 2, 3,...), с — скорость звука в свободном пространстве, d — ширина волновода. Фазовая скорость нормальной волны всегда больше скорости звука в свободной среде и уменьшается с ростом частоты («отрицательная» дисперсия).

Д. з. обоих типов приводит к расплыванию формы импульса при его распространении. Это особенно важно для гидроакустики, атмосферной акустики и геоакустики, где имеют дело с распространением звука на большие расстояния.

Лит.: Бергман Л., Ультразвук и его применение в науке и технике, пер. с нем., 2 изд., М., 1957; Михайлов И. Г., Соловьёв В. А. и Сырников Ю. П., Основы молекулярной акустики, М., 1964; Физическая акустика, под ред. У. Мэзона, пер. с англ., т. 2, ч. А, М., 1968; Фабелинский И. Л., Молекулярное рассеяние света, М., 1965.

А. Л. Полякова.

Дисперсия света

Диспе'рсия све'та, зависимость показателя преломления n вещества от частоты n (длины волны l) света или зависимость фазовой скорости световых волн от частоты. Следствие Д. с. — разложение в спектр пучка белого света при прохождении сквозь призму (см. Спектры оптические). Изучение этого спектра привело И. Ньютона (1672) к открытию Д. с. Для веществ, прозрачных в данной области спектра, n увеличивается с увеличением n (уменьшением l), чему и соответствует распределение цветов в спектре; такая зависимость n от l называется нормальной Д. с.

Вблизи полос поглощения вещества ход изменения n с длиной волны значительно сложнее. Так, для тонкой призмы из красителя цианина (рис. 1) в области поглощения красные лучи преломляются сильнее фиолетовых, а наименее преломляемым будет зелёный, затем синий (так называемая аномальная Д. с.). У всякого вещества имеются свои полосы поглощения, и общий ход показателя преломления обусловлен распределением этих полос по спектру. На рис. 2 показан вид интерференционных полос в области аномальной дисперсии паров натрия.

Преломление света в веществе возникает вследствие изменения фазовой скорости света; показатель преломления n = c/c, где c — скорость света в вакууме, с — фазовая скорость его в данной среде. По электромагнитной теории света

где e — диэлектрическая проницаемость, m — магнитная проницаемость. В оптической области спектра для всех веществ m очень близко к 1. Поэтому

и Д. с. объясняется зависимостью e от частоты. Эта зависимость связана с взаимодействием электромагнитного поля световой волны с атомами и молекулами, приводящим к поглощению; показатель преломления при этом становится комплексной величиной

где c характеризует поглощение. В видимой и ультрафиолетовой областях спектра основное значение имеют колебания электронов, а в инфракрасной — колебания ионов.

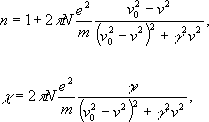

Согласно классическим представлениям, под действием электрического поля световой волны электроны атомов или молекул совершают вынужденные колебания с частотой, равной частоте приходящей волны. При приближении частоты световой волны к частоте собственных колебаний электронов возникает явление резонанса, обусловливающее зависимость e от частоты, а также поглощение света. Эта теория хорошо объясняет связь Д. с. с полосами поглощения. Для того чтобы получить количественное совпадение с опытом, в классической теории приходилось вводить для каждой линии поглощения некоторые эмпирические константы («силы осцилляторов»). Согласно электронной теории, справедливы приближённые формулы:

где N — число частиц в единице объёма, е и m — заряд и масса электрона, g — коэффициент затухания. На рис. 3 приведены графики зависимости n и c от n/n.

Квантовая теория подтвердила качественные результаты классической теории и, кроме того, дала возможность связать эти константы с другими характеристиками электронных оболочек атомов (их волновыми функциями в разных энергетических состояниях). Квантовая теория объяснила также особенности Д. с., наблюдающиеся в тех случаях, когда имеется значительное число атомов в возбуждённых состояниях (так называемая отрицательная Д. с.).

Д. с. в прозрачных материалах, применяемых в оптических приборах, имеет большое значение при расчёте спектральных приборов в целях получения хороших спектров, при расчёте ахроматических линз или призм, для уничтожения Д. с., вызывающей хроматическую аберрацию, и др.