Градижск

Гра'дижск посёлок городского типа в Глобинском районе Полтавской обл. УССР, на берегу Кременчугского водохранилища, в 18 км от ж.-д. станции Рублёвка. Молочный завод.

Градирня

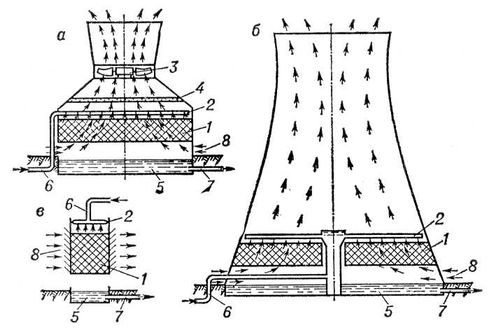

Гради'рня (от нем. gradieren — cгущать соляной раствор; первоначально Г. служили для добычи соли выпариванием), устройство для охлаждения воды атмосферным воздухом. Современные Г. применяются главным образом в системах оборотного (циркуляционного) водоснабжения промышленных предприятий для понижения температуры воды, отводящей тепло от теплообменных аппаратов, компрессоров и т.п. Охлаждение происходит в основном за счёт испарения части воды, стекающей по оросителю в виде плёнок или капель под действием силы тяжести (испарение 1%) воды понижает её температуру примерно на 6o C). По типу оросителя Г. подразделяют на плёночные, капельные и брызгальные; по способу подачи воздуха — на вентиляторные, башенные (в которых создаётся тяга воздуха при помощи высокой вытяжной башни) и открытые (или атмосферные), использующие силу ветра и отчасти естественную конвекцию для протока воздуха через ороситель (рис .). Вентиляторные Г. в свою очередь, делятся на секционные и отдельно стоящие. Вентиляторные Г. обеспечивают более глубокое и устойчивое охлаждение воды и допускают большие удельные тепловые нагрузки, чем башенные и атмосферные, но требуют дополнительного расхода электроэнергии. Производительность Г. характеризуется величиной плотности орошения — удельного расхода охлаждаемой воды, приходящегося на 1 м 2 площади орошения. При проектировании тип и размеры Г. и её основных элементов определяются технико-экономическим расчётом в зависимости от количества и температуры охлаждаемой воды и параметров атмосферного воздуха.

Лит.: Берман Л. Д., Испарительное охлаждение циркуляционной воды, 2 изд., М. — Л., 1957; Гладков В. А., Арефьев Ю. И., Барменков Р. А., Вентиляторные градирни, М., 1964.

В. А. Гладков, Ю. И. Арефьев.

Градирни: а — вентиляторная; б — башенная; в — атмосферная; 1 — ороситель; 2 — водораспределитель; 3 — вентилятор; 4 — водоуловитель; 5 — резервуар; 6 — подвод воды; 7 — отвод воды; 8 — вход воздуха.

Градобитие

Градоби'тие, уничтожение или повреждение градом культурных растений полей, садов, огородов. От Г. иногда гибнут домашняя птица и мелкий скот. Степень Г. зависит от интенсивности и продолжительности града, величины градин, силы ветра, а также вида растения и фазы развития. Для хлебов Г. наиболее опасно в фазе колошения и созревания зерна (перед уборкой). Гречиха; свекла, лён сильно страдают от Г. во всех фазах развития. У картофеля в ранний период развития после Г. восстанавливается ботва, а в период перед цветением прекращается развитие клубней. На все овощные культуры в период вегетации Г. действует губительно. У плодовых деревьев град сбивает почки, цветки, плодовые завязи, плоды. О мерах предотвращения Г. см. в ст. Град .

Градов Юрий Михаилович

Гра'дов Юрий Михаилович (р. 29.6.1934, Череповец), советский архитектор. Учился в Московском архитектурном институте (1952—58). С 1960 работает в Минске (с 1967 — главный художник города). Работы: кафе «Сонкуль» во Фрунзе (1958—60); застройка Могилёвского шоссе, экспериментальный микрорайон (совместно с архитектором В. Е. Барским, В. С. Мартьяновым), парк им. 50-летия Советской власти (совместно с Л. М. Левиным), Дом быта (с В. П. Занковичем) — все в Минске, 1960—67; выставочный павильон ВДНХ БССР в Минске (1968, с С. Б. Ботковским, Л. М. Левиным), памятник «Катюше» в Орше (1966), мемориальный комплекс Хатынь (1968—69, совместно со скульптором С. И. Селихановым, архитектором В. П. Занковичем, Л. М. Левиным; Ленинская премия, 1970).

Градовский Александр Дмитриевич

Градо'вский Александр Дмитриевич [13(25). 12.1841, Валуйский уезд Воронежской губернии, — 6(18).11.1889, Петербург], русский историк права, публицист. Сын помещика. Окончил Харьковский университет в 1862. С 1867 доцент, с 1869 профессор Петербургского университета. В главном труде Г. — «Начала русского государственного права» [т. 1 — «О государственном устройстве» (1875), т. 2 — «Органы управления» (1876), т. 3 — «Органы местного управления» (1883)] показано историческое развитие государственного законодательства и учреждений в России в условиях неограниченной монархии в сопоставлении с др. государственными системами. В исторических взглядах Г. положения государственной школы (роль государства, теория закрепощения и раскрепощения сословий) сочетались с положениями исторической школы права, отразившимися, в частности, в статьях Г. по национальному вопросу, о славянофильстве и западничестве. Специальные монографии посвящены государственному праву западноевропейских стран. Активно сотрудничал в либеральной периодической печати. Как публицист Г. выступал с позиций консервативного либерализма и защищал реформы 1860—70-х гг.

Соч.: Собр. соч., т. 1— 9, СПБ. 1899—1904.

Лит.: Ленин В. И., Гонители земства и Аннибалы либерализма, Полн. собр. соч., 5 изд., т. 5; Гармиза В. В., Земская реформа и земство в исторической литературе, «История СССР», 1960, № 5.

Н . Л . Рубинштейн .

Градоначальник

Градонача'льник, должностное лицо в царской России, управлявшее на правах губернатора каким-либо городом и прилегающей к городу территорией.

Градополов Константин Васильевич

Градопо'лов Константин Васильевич [р. 23.12.1903 (5.1.1904), Москва], советский спортсмен, педагог, заслуженный мастер спорта (1940), заслуженный тренер СССР (1956). Член КПСС с 1954. Один из первых чемпионов СССР по боксу (1926), неоднократный победитель международных и всесоюзных соревнований. В 1936–66 заведующий кафедрой бокса Государственного центрального института физкультуры. В 1954—60 — тренер сборной команды СССР по боксу. Автор работ «Тренировка боксёра» (1960), «Бокс» (4 издание 1965). Снимался в кино (13 фильмов в 1927–40). Награжден 2 орденами, а также медалями.

Градостроительство

Градострои'тельство, теория и практика планировки и застройки городов (см. Город ) Г. определяют социальный строй, уровень развития производительных сил, науки и культуры, природно-климатические условия и национальные особенности страны. Г. охватывает сложный комплекс социально-экономических, строительно-технических, архитектурно-художественных, а также санитарно-гигиенических проблем. Общим для Г. досоциалистических формаций является большее или меньшее влияние на него частной собственности на землю и недвижимое имущество. Имущественное неравенство населения отражалось на приёмах планировки, застройки и на благоустройстве городской территории; созданные на основе лучших достижений Г. своего времени районы, населённые представителями господствующего класса, резко отличались от переуплотнённых, лишенных необходимого благоустройства районов сосредоточения трудового населения. Ныне два социальных строя, существующих в мире, — капитализм и социализм — определяют два пути развития Г. При капитализме интересы землевладельцев, промышленников и финансистов обычно обусловливают стихийность застройки населённых пунктов, вступая в противоречие с задачами Г. При социализме государственное планирование народного хозяйства создаёт все условия для планомерного, научно обоснованного развития городов, наиболее удобных для труда, быта и отдыха всего населения.