Животный мир Г. разнообразен: встречаются представители горной Азии — снежный барс, горный волк, леопард, горный и безоаровый козлы, маркхоры, куку-яманы, архары (аргали) и др.; из птиц характерны снежный гриф, тибетский улар, горный гусь и др. На Ю.-В. преобладают представители индогималайской фауны — гималайский медведь, рысь, куница, дикий кабан и др.

И. Г. Архипов (геологическое строение и полезные ископаемые), М. П. Петров, Ю. К. Ефремов.

Предгорья хребта Баба и западном Гиндукуше.

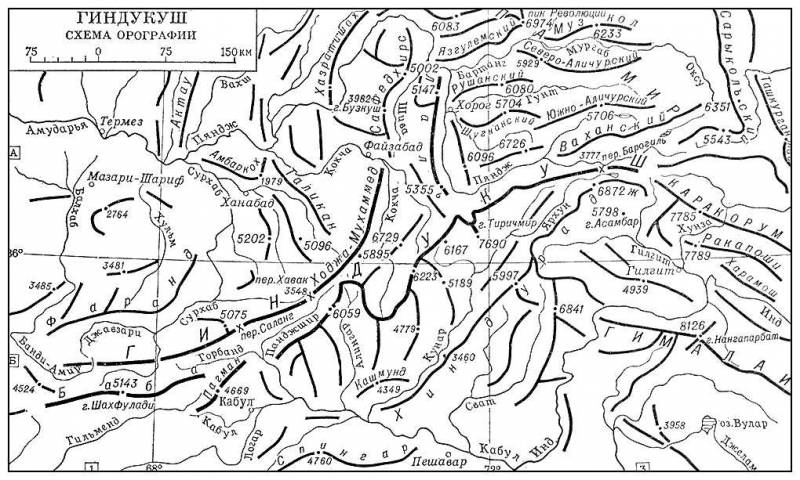

Гиндукуш. Схема орографии.

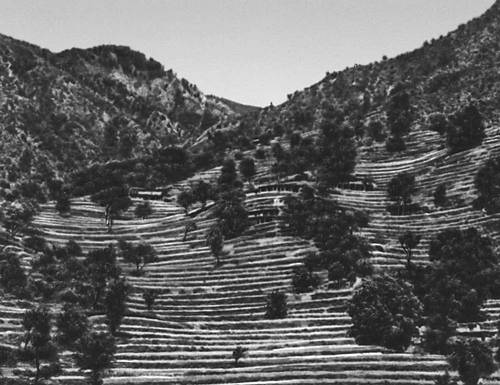

Террасированные склоны южных отрогов Гиндукуша в Западном Пакистане.

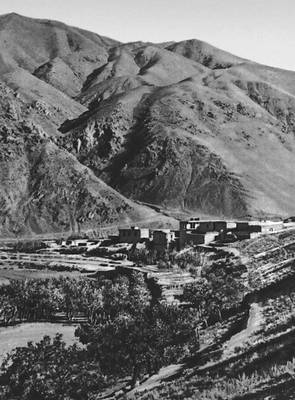

Долина р. Горбанд в центральном Гиндукуше.

Высокогорная долина в окрестностях г. Бамиан в западном Гиндукуше. На заднем плане отроги хребта Баба.

Высокогорная автомагистраль через перевал Фаланг.

Гинекей

Гинеке'й (греч. gynaikeion или gynaikon, от gynaikeios — женский, gyne — женщина), 1) в Древней Греции женская половина в задней части дома: спальня хозяев, помещения для дочерей и рабынь. 2) В поздней Римской империи и Византии также государственные или частные мастерские (преимущественно ткацкие), где работали как женщины, так и мужчины-рабы. До 10 в. славились Г. Константинополя, изготовлявшие шёлковые ткани и парчу.

Гинекократия

Гинекокра'тия (от греч. gyne, родительный падеж gynaikos — женщина и kratos — власть), женовластие, термин, употребленный швейцарским учёным И. Я. Бахофеном для обозначения предполагавшейся им универсальной стадии в истории общества, сменившей эпоху гетеризма. Основные признаки её он видел в счёте родства по матери и главенстве женщины в общественной жизни. Последующее изучение истории первобытности показало, что это была стадия материнско-родового строя, основанного на первобытно-коммунистических отношениях и равенстве полов. Вместо термина «Г.» чаще употребляется понятие матриархат.

Гинекология (у животных)

Гинеколо'гия ветеринарная, клиническая дисциплина, изучающая болезни половых органов самок животных, их лечение и профилактику. В ряде зарубежных стран главное внимание уделяется развитию методов лечения болезней половых органов животных. В СССР больше внимания уделяется вопросам организации широкой профилактики этих заболеваний и борьбе с бесплодием, где ветеринарная Г. соприкасается с акушерством ветеринарным. Основы отечественной ветеринарной Г. были заложены Н. Ф. Мышкиным, В. В. Конге, А. Ю. Тарасевичем в первые годы Советской власти. Дальнейшее развитие ветеринарная Г. получила в трудах А. П. Студенцова, Н. А. Флегматова., Г. В. Зверевой, И. А. Бочарова и др. Советские учёные предложили и внедрили различные методы диагностики и лечения многих гинекологических заболеваний с.-х. животных, разработали методы искусственного осеменения животных, внесли большой вклад в изучение бесплодия с.-х. животных. Наиболее интенсивная научная разработка проблем Г. ведётся во Всесоюзном институте экспериментальной ветеринарии, Московской ветеринарной академии, Ленинградском, Казанском, Витебском и др. ветеринарных институтах, а также в научно-исследовательских ветеринарных лабораториях. Основная проблема ветеринарной Г. — борьба с бесплодием с.-х. животных и изыскание рациональных методов терапии.

Лит. см. при ст. Акушерство ветеринарное.

Гинекология (у человека)

Гинеколо'гия (от греч. gyne, родительный падеж gynaikos — женщина и ...логия), наука об анатомо-физиологических, физических и психических особенностях организма женщины и их нарушениях. Поскольку в жизни женщины большую роль играют половые функции — менструальная, детородная и др., Г. в узком смысле — учение о физиологии и патологии половых органов женщины, профилактике и лечении заболеваний женской половой сферы. Г. неразрывно связана с акушерством.

Зачатки Г. встречаются в письменных памятниках Древней Индии, Древней Греции, Древнего Египта, в лечебниках славянских народов. Древнегреческий учёный Гиппократ (5—4 вв. до н. э.) подробно описал клиническую картину и диагностику воспалительных процессов внутренних органов женщины, опухолей матки, применял не только местное лечение, но считал необходимым воздействовать на весь организм женщины. В трудах внучки Владимира Мономаха царицы Зои (12 в.) Г. посвящены специальные главы. Работы анатомов 16—17 вв. (фламандца — А. Везалия, датчанина — Т. Бартолина, нидерландца —Р. Граафа и др.) заложили анатомо-физиологические основы для развития научной Г.

С 18 в. Г. оформилась как самостоятельная наука. Русский врач Н. М. Амбодик-Максимович в первом русском оригинальном руководстве «Искусство повивания» (1784—86) много внимания уделил физиологии, патологии, диагностике и профилактике гинекологических заболеваний. Прогрессу Г. значительно способствовало открытие гинекологических клиник и высших медицинских учебных заведений в России (первое гинекологическое отделение было создано в 1842 в акушерской клинике Петербургской медико-хирургической академии) и за рубежом. В России эти клиники возглавили А. Я. Крассовский, К. Ф. Славянский, В. Ф. Снегирев. В 80-х годах 19 в. Г. в России начали преподавать на всех медицинских факультетах. Появились отечественные руководства М. И. Горвица (1878), Снегирева (1884), В. М. Флоринского (1870) и др. Большой вклад в развитие Г. в 19 — начале 20 вв. внесли в Чехословакии К. Павлик, В. Рубеска, в Великобритании Р. Л. Тейт, в Германии А. Хегар, К. Шредер, во Франции Ж. Э. Пеан и др. К концу 19 в. были хорошо разработаны эффективные методы оперативного лечения гинекологических заболеваний (русские врачи Д. О. Отт, А. А. Китер, немецкие — Э. Бумм, А. Дёдерлейн, П. Цвейфель, Ф. Тренделенбург, шотландский — Дж. Симпсон, австрийский — Ф. Шаута, американский — Дж. М. Симс и др.): исходы операций после введения асептики значительно улучшились. В 1903 основоположник Г. в России Снегирев выступил против одностороннего увлечения хирургическими вмешательствами. Он первым высказал мнение о взаимосвязи местного процесса и состояния всего организма. В последующем эта точка зрения стала общепризнанной.

Большое значение для установления этиологической диагностики воспалительных заболеваний половых органов имело развитие бактериологии, в частности открытие немецким врачом А. Нейссером (1879) возбудителя гонореи.

В 20 в. были достигнуты большие успехи в теоретической Г. Работами немецкого врача Ф. Гичмана и австрийского — А. Адлера (1907) были установлены циклические изменения в слизистой оболочке матки. Значительное развитие Г. получила с начала 20 в. после работ русского учёного А. И. Тимофеева, американского — Э. Аллена и Э. Дойзи, немецкого — З. Ашгейма и Б. Цондека по изучению гонадотропных гормонов гипофиза, регулирующих циклические изменения в организме женщины. Были установлены сложные взаимоотношения между яичником, гипофизом, гипоталамической областью головного мозга, его корой, что способствовало изучению физиологии и патологии менструального цикла. Открытие гормонов гипофиза, яичников и надпочечников, их синтез и изучение воздействия половых гормонов на женский организм послужили развитию гормональной терапии при расстройствах менструального цикла (М. С. Малиновский, Е. И. Кватер, С. К. Лесной, М. Л. Крымская, К. Н. Жмакин и др.).