Наиболее мощные Г. п. для объёмной штамповки (рис. 2) построены в 60-х гг. в СССР и развивают усилие 735 Мн (~ 75000 тс). Возможно создание Г. п. значительно больших усилий.

Лит.: Машиностроение. Энциклопедический справочник, т. 8, М., 1948; Мощные гидравлические прессы, под ред. Б. В. Розанова, М., 1959.

Б. В. Розанов, В. П. Линц.

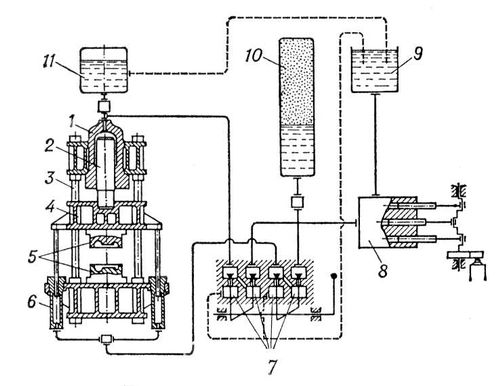

Рис. 1. Принципиальная схема гидравлического пресса: 1 — рабочий цилиндр; 2 — плунжер (поршень); 3 — станина; 4 — подвижная поперечина; 5 — инструмент (штамп); 6 — цилиндр обратного хода; 7 — клапаны управления; 8 — насос; 9 — сливной бак; 10 — воздухо-гидравлический аккумулятор; 11 — наполнительный бак.

Рис. 2. Гидравлический пресс, развивающий усилие 735 Мн (~ 75000 тс).

Гидравлический прыжок

Гидравли'ческий прыжо'к, явление резкого, скачкообразного повышения уровня воды в открытом русле при переходе потока из т. н. бурного состояния в спокойное. Г. п. сопровождается образованием поверхностного «вальца», внутри которого сильно насыщенная воздухом жидкость находится в сложном вращательном движении.

Г. п. обычно имеет место при пропуске потока через отверстия гидротехнические сооружений (водосливы, водоспуски и т.п.). Вследствие больших донных скоростей в зоне Г. п. могут появляться размывы русла. Теория Г. п. рассматривается в гидравлике.

Гидравлический радиус

Гидравли'ческий ра'диус, гидравлическая характеристика поперечного сечения потока жидкости, выражаемая отношением площади этого сечения к его т. н. смоченному периметру (т. е. к той части периметра, по которой происходит соприкосновение потока с твёрдыми стенками). Величина Г. р. изменяется в зависимости от размеров и формы поперечного сечения русла. Для заполненной трубы круглого сечения Г. р. равен четверти диаметра, для открытых русел большой ширины принимается равным средней глубине потока. Г. р. широко используется в гидравлических расчётах.

Гидравлический разрыв пласта

Гидравли'ческий разры'в пласта', создание трещин в горных породах, прилегающих к буровой скважине, за счёт давления на забое скважины в результате закачки в породы вязкой жидкости. Г. р. п. применяется для увеличения продуктивности нефтяных, газовых и нагнетательных скважин, образования непроницаемых экранов в горных породах, улучшения условий дегазации угольных пластов и т.д. Оборудование для Г. р. п. состоит из насосных агрегатов, развивающих давление до 50—70 Мн/м2, производительностью около 10 л/сек, насосно-компрессорных труб, пакеров, позволяющих изолировать забой скважины от затрубного пространства, пескосмесительных агрегатов, ёмкостей для жидкостей, твёрдого материала, измерительной аппаратуры.

При Г. р. п. в скважину закачивается вязкая жидкость с таким расходом, который обеспечивает создание на забое скважины давления, достаточного для образования трещин. Трещины, образующиеся при Г. р. п., имеют вертикальную и горизонтальную ориентацию. Протяжённость трещин достигает нескольких десятков м, ширина несколько мм или см. После трещинообразования в скважину закачивают смесь вязкой жидкости с твёрдыми частичками (обычно крупно- и среднезернистым песком, с диаметром зёрен около 0,5—1,0 мм) для предотвращения смыкания трещин под действием горного давления. Применяемая при Г. р. п. концентрация песка в жидкости 100—200 г/л, количество песка до несколько десятков т (имеются примеры Г. р. п. с закачкой в трещины сотен т песка). Выбор жидкости зависит от типа пласта: в пластах, насыщенных нефтью, используются главным образом углеводородные жидкости (минеральные масла, высоковязкие нефти, нефти с добавкой асфальтита и т.д.); в водонасыщенных пластах — жидкости на водной основе (продукты целлюлозной промышленности, эмульсии и т.д.). Для увеличения протяжённости трещин применяются добавки к рабочей жидкости, снижающие её фильтруемость. Используется сочетание Г. р. п. с обработкой скважин соляной и плавиковой кислотами. Если пласт, подвергаемый гидравлическому разрыву, состоит из нескольких пропластков, применяются способы поинтервального Г. р. п., позволяющие образовать трещины в каждом из них. Метод Г. р. п. в СССР заметно повысил продуктивность нефтяных скважин (в отдельных случаях в несколько раз) и приёмистость нагнетательных скважин, используемых при заводнении нефтяных пластов.

Лит.: Максимович Г. К., Гидравлический разрыв нефтяных пластов, М., 1957; Желтов Ю. П., Деформации горных пород, М., 1966.

Ю. П. Желтов.

Гидравлический распределитель

Гидравли'ческий распредели'тель, устройство для открытия, перекрытия или изменения направления потока рабочей жидкости в устройствах гидравлических систем. Применяется для распределения потока жидкости, подаваемой от насоса к приёмнику, например к гидродвигателю, при пуске, останове или реверсировании последнего. Различают крановые, золотниковые и клапанные Г. р. Управление Г. р. может быть непосредственным (ручным) и дистанционным (гидравлическим, пневматическим или электрическим).

Гидравлический регулятор

Гидравли'ческий регуля'тор, регулятор, в котором энергия давления жидкости, подводимой от постороннего источника, воздействует на регулирующий орган. Г. р. обычно реализуют только интегральный, пропорциональный и интегрально-пропорциональный законы регулирования. Воспринимающим (чувствительным) элементом Г. р. служат мембранные, сильфонные и др. устройства, преобразующие измеряемую величину в пропорциональное усилие (реже — перемещение). В Г. р. чаще всего применяют гидравлические исполнительные механизмы, построенные на базе гидроцилиндров двустороннего действия. В относительно простых Г. р. используют мембранные исполнительные механизмы одностороннего действия. Достоинства Г. р. — надёжность, простота конструкции и обслуживания, незначительная масса и габариты. Основной недостаток— необходимость постоянного контроля утечки рабочей жидкости.

Гидравлический таран

Гидравли'ческий тара'н, водоподъёмное устройство, в котором для подачи воды используется повышение в ней давления при периодически создаваемых гидравлических ударах. Г. т. был известен ещё в 18 в. Теория Г. т. была разработана Н. Е. Жуковским (1907). Одну из совершенных конструкций Г. т. предложил советский инженер Д. И. Трембовельский (1927).

В период разгона (рис.) при кратковременном открытии клапана 4 (вручную) в подводящей трубе 6 под действием подпора создаётся поток воды со средним расходом Q, который сбрасывается через этот клапан. Когда силовое воздействие воды уравновесит вес клапана, он поднимается. Быстрое закрытие клапана 4, а следовательно внезапная остановка воды, вызывает гидравлический удар. Резкое повышение давления открывает клапан 5, через который выходит некоторое количество воды со средним расходом q < Q. В рабочем периоде вода по трубопроводу 2 поступает в верхний бак 1, преодолев напор H > h. Сжатый воздух, находящийся в напорном колпаке 3, выравнивает подачу воды по трубопроводу. В конце второго периода давление в клапанной коробке становится немного меньше, поэтому клапан 5 закрывается, а клапан 4 открывается, что обеспечивает автоматическое повторение цикла. Кпд Г. т. зависит от напора и для соотношения