В. С. Евсеев.

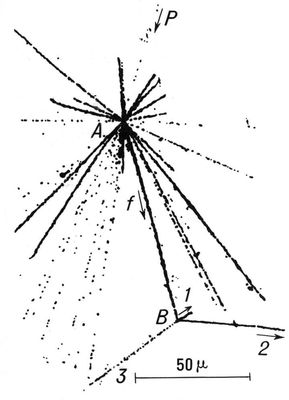

Ядерно-эмульсионная фотография, на которой впервые было зарегистрировано образование гипер-ядра. Космическая частица р вызывает распад атомного ядра (серебра или брома) в точке А. Тяжёлый осколок f, выброшенный при этом распаде, является гипер-ядром (вероятно, бора). Он останавливается, а затем взрывается в точке В, с образованием трёх заряженных частиц и некоторого числа нейтронов. Нейтроны не оставляют треков, потому что они не имеют электрического заряда.

Гипидиоморфнозернистая структура

Гипидиоморфнозерни'стая структу'ра (от гипо... и греч. ídios — особенный, свойственный данному предмету и morphe — форма, вид), структура глубинных горных пород, беспорядочно-зернистая, характеризующаяся различной степенью идиоморфизма минералов (см. Идиоморфизм).

Гиплер Вендель

Ги'плер, Хиплер (Hipler) Вендель (ок. 1465—1526, Гейдельберг), один из вождей Крестьянской войны 1524—26 в Германии. Дворянин. В 1490—1514 секретарь графа Гогенлоэ. С началом восстания во Франконии (конец марта 1525) примкнул к крестьянскому движению; стал одним 113 наиболее влиятельных вождей неккарталь-оденвальдского (т. н. Светлого) отряда (был начальником полевой канцелярии). Представитель умеренных элементов движения, ориентировавшихся на союз бюргерства с оппозиционным дворянством и стремившихся использовать революционное движение крестьян в интересах умеренной имперской реформы. Из кругов, близких Г., вышла т. н. «Гейльброннская программа». По его настоянию командиром Светлого отряда был избран Гёц фон Берлихинген. Во время разгрома крестьян у Кёнигсхофена (2 июня 1525) Г. бежал; позднее был схвачен. Умер в тюрьме.

М. М. Смирин.

Гипноз

Гипно'з (от греч. hypnos — сон), особого рода сноподобное состояние человека и высших животных. Г. известен с глубокой древности. Однако вплоть до середины 19 в. представления о Г. основывались на спиритуалистических (см. Спиритуализм) допущениях особых «флюидов» или магнетических волн — особых токов, якобы распространяемых гипнотизёром. В конце 19 в. работами русских учёных В. М. Бехтерева, О. О. Мочутковского, А. А. Токарского, французских — Ш. Рише, Н. Бергейма, Ж. Шарко, английского— Дж. Брейда, швейцарского — А. Фореля начата научная разработка проблемы Г., установлено лечебное значение Г., а также выяснена роль внушения как метода психотерапии. Работы И. П. Павлова и его учеников показали, что в основе Г. лежит процесс торможения, захватывающий кору больших полушарий головного мозга. Торможение это носит дробный характер, распространяясь на разных участках мозга на различную глубину и захватывая разные участки головного мозга. Между заторможенными участками лежат бодрствующие участки активной деятельности коры и подкорковых образований. Эти участки — «сторожевые пункты» — обеспечивают, в частности, возможность контакта («раппорта») больного с гипнотизирующим его врачом и возможность лечебного воздействия словом (внушением) при изоляции других раздражений из внешнего и внутреннего мира больного, погруженного в гипнотическое состояние. Торможение при Г. сходно с торможением при физиологическом сне.

В состоянии бодрствования сила возбуждения корковых клеток соответствует силе раздражения. Различная глубина торможения в разных областях головного мозга сопряжена с наличием в них фазовых состояний, переходных от сна к бодрствованию. Для фазовых состояний характерно изменение реакции клеток на воздействие раздражителя: при уравнительной фазе слабые и сильные раздражители действуют одинаково (например, слово врача, произнесённое тихо или громко, вызывает одинаковый эффект). При более глубоком торможении наступает парадоксальная фаза, когда слабые раздражители (например, слово) действуют одинаково или даже эффективнее, чем сильные (например, боль), которые иногда даже совсем не вызывают реакции. Отсюда возможность целебного воздействия внушением словом в состоянии Г.

У человека Г. достигается воздействием ритмичных, монотонных, большей частью слабых раздражений на органы осязания (поглаживание), слуха (тихая успокаивающая музыка, монотонная речь врача) и длительного, ритмично-монотонного влияния на др. органы чувств. Эти ритмичные монотонные раздражители сопровождаются при Г. словесным внушением, создающим у больного представление об успокоенности, желании заснуть, нарастающем чувстве тяжести в веках, оцепенении, засыпании и последующем углублении сна. Сочетанием этих раздражений и словесного внушения засыпания, сна обеспечивается возникновение в коре головного мозга более или менее распространённого и различного по глубине торможения, что проявляется в нарастающей сонливости (1-я стадия Г. — ощущение тяжести в теле, трудности открыть глаза, говорить, последовательно думать — гипотаксия). При продолжении сеанса появляется неглубокий сон со своеобразной оцепенелостью мышц, когда рука, нога и т.п. застывают в приданном врачом положении (каталепсия). Понятия и явления, внушаемые при этом врачом, не только воспринимаются больным, но и хорошо запоминаются, усваиваются и воспроизводятся им в дальнейшем. Возникающие при Г. повышенная внушаемость, гипотаксия, каталепсия, сомнамбулизм характеризуются понятием гипнотизм.

В стадии глубокого Г. (сомнамбулизм) больной полностью отгорожен от каких-либо ощущений и представлений внешнего мира и собственного организма и сохраняет контакт только с врачом. После сеанса он не может сообщить, что было с ним во время Г., однако содержание внушенного врачом в последующем выполняет. Эффект внушения и глубина (стадия) Г. не всегда равнозначны. Высокий эффект внушения возможен и в первой стадии Г. и даже вне гипнотического состояния (внушение наяву). В сомнамбулической фазе Г. условия восприятия и последующей реализации внушенного обычно наиболее благоприятны.

Развивающийся во время Г. сон служит сам по себе целебным фактором (регуляция головным мозгом функции обмена веществ, внутренних органов, деятельности сердечно-сосудистой и др. систем организма). Г. может применяться как самостоятельный вид лечения или служить частью терапевтического комплекса (наряду с медикаментами, физиотерапевтическими процедурами, диетой и др. лечебными методами). Г. пользуются для лечения некоторых форм неврозов, психопатий, реактивных состояний. Воздействие Г. возможно для любого человека; быстрота и стадия достигаемой глубины Г. (гипнабельность) индивидуальны. Лечение Г. вопреки желанию больного проводить не целесообразно. Ошибочно представление об универсальной пользе лечения Г. любого больного с любым заболеванием. Применение Г. за пределами лечебных целей недопустимо, а использование его не врачами (например, для зрелищных демонстраций) советским законодательством запрещено.

Лит.: Лебединский М. С., Очерки психотерапии, М., 1959 (библ.); Платонов К. И., Слово как физиологический фактор, 3 изд., М., 1962 (библ.).

Б. С. Бамдас.