Виллани Джованни

Вилла'ни (Villani) Джованни (2-я половина 13 в., Флоренция, — 1348, там же), флорентийский хронист и государственный деятель. В 1316—17 и 1321 — приор (член правительства) Флорентийской республики. Хроника В., посвященная истории Флоренции, доводит изложение событий до 1348; содержит богатый и довольно точный материал по экономике Флоренции, а также даёт сводку политических событий в Италии в 1-й половине 14 в. Автор отражает настроения «жирного народа» . В произведениях В. средневековое мировоззрение сочетается со свойственным Возрождению реалистическим описанием событий. Хронику В. продолжили его брат Маттео В. (до 1363), а затем племянник Филиппо В. (до 1364).

Соч.: Cronica, Firenze, 1923.

Лит.: Рутенбург В. И., Народные движения в городах Италии. XIV — начала XV вв., М. — Л., 1958, с. 331—32; Fiumi Е., La demografia fiorentina nelle pagine di G. Villani, «Archivio Storico Italiano», 1950, t. 108, p. 78—158; его же, Economia е vita privata dei fiorentini nelle rivelazioni statistiche di G. Villani, там же, 1953, t.. 111, p. 207—41.

В. И. Рутенбург.

Вилланова культура

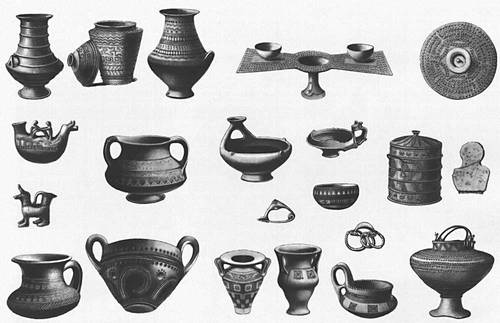

Виллано'ва культу'ра, археологическая культура раннего железного века в Северной Италии (900—500 до н. э.). Названа по селению Вилланова (Villanova) близ Болоньи, где в 1853—55 были обнаружены характерные для В. к. погребения — колодцеобразные могилы с трупосожжением. Урны для праха имеют вид двух усечённых конусов с геометрическим орнаментом. Различают 4 периода В. к., по которым прослеживается постепенное совершенствование техники изготовления бронзовых изделий, рост применения железа. Общественный строй племён В. к. характеризуется распадом родовых отношений, значительной имущественной дифференциацией, наличием патриархального рабства. Вопрос о носителях В. к. окончательно ещё не решен. Полагают, что ими были умбры .

Лит.: Модестов В. И., Введение в римскую историю, ч. 1, СПБ. 1902; Randall-Mac Iver D., Villanovans and early Etruscans, Oxf., 1924; Åberg N., Bronzezeitliche und früheisenzeitliche Chronologie, t. 1—5, Stoch., 1930—35.

Керамические и бронзовые предметы культуры Вилланова.

Вилланы

Вилла'ны (позднелат. villani, от лат. villa — усадьба, поместье), разные категории феодально-зависимого крестьянства в странах Западной Европы в средние века.

1) Во Франции, Германии, Италии В. находились в сравнительно лучшем юридическом и имущественном положении, чем другие категории крестьянства: для В. здесь было характерно отсутствие наследственных личных повинностей (т. е. повинностей, которые раскладывались бы на личность, а не на земельный надел крестьянина и наследственно уплачивались одному и тому же сеньору), бо'льшая свобода в отчуждении держаний, более широкие возможности переселения в другую вотчину, в город или на свободные земли. Складывание категории В. происходит здесь в 9—10 вв. В 13—14 вв. (в период так называемого освобождения) В. становятся многие сервы . В 13—15 вв. термин «В.» стал употребляться также в качестве одного из собирательных обозначений всего крестьянства.

2) В Англии В. — категория крестьянства, находившаяся в одной из наиболее суровых форм феодальной зависимости. Для английских В. характерны: произвольные повинности (повинности «по воле лорда»), выполнение тяжёлой барщины, строгое ограничение прав ухода с надела, подсудность только суду своего же лорда. Юридическое оформление института вилланства завершается в Англии к середине. 12 в. Благодаря наличию в Англии этого периода сильной королевской власти зависимость В. отличалась здесь известной унифицированностью в рамках всей страны. В 15—16 вв., по мере превращения вилланского держания в копигольд , В. как юридическая категория в Англии исчезают.

Лит.: Косминский Е. А., Исследования по аграрной истории Англии XIII в., М. — Л., 1947; Барг М. А., Исследования по истории английского феодализма в XI—XIII вв., М., 1962; Сказкин С. Д., Очерки по истории западноевропейского крестьянства в средние века, М., 1968; Блок М., Характерные черты французской аграрной истории, пер. с франц., М., 1957.

Ю. Л. Бессмертный.

Виллар Клод Луи Эктор

Вилла'р (Villars) Клод Луи Эктор (8.5.1653, Мулен, — 17.6.1734, Тюрен), французский полководец, маршал-генерал (1733), герцог (1705). Родился в семье дипломата. В армии с 1671, в 1674 командовал кавалерийским полком. Во время войны за Испанское наследство , командуя корпусом, разбил войска принца Баденского при Фридлингене (1702) и Гохштедте (1703), за что был провозглашён солдатами маршалом и утвержден королём в этом звании. В 1709 восстановил боеспособность французских войск во Фландрии. Из-за тяжёлого ранения не мог руководить войсками и они потерпели поражение при Мальплаке . В 1712 нанёс поражение австрийским войскам Евгения Савойского при Денене . С 1715 председатель военного совета и член регентского совета, с 1723 — государственный министр. В 1732—34, командуя французской армией во время войны за Польское наследство, совершил успешный поход в Северную Италию.

Виллардуэн Жофруа де

Виллардуэ'н (Villehardouin) Жофруа де (около 1155, замок Виллардуэн в Шампани, — около 1213), один из вождей 4-го крестового похода . Участвовал в дипломатических переговорах с венецианцами, Византией (приведших в конечном счёте к изменению направления похода), в завоевании Задара (1202), Константинополя (1203—04). Был одним из основателей Латинской империи . Получил от императора Балдуина в 1204 титул маршала Романии (Латинской империи), а от короля Фессалоникийского королевства в 1207 — г. Мосинополь с округой. В. — автор хроники о 4-м крестовом походе, в которой стремится оправдать захват и разгром Константинополя крестоносцами. Несмотря на тенденциозность, произведение В., насыщенное обильным фактическим материалом, — важный источник по истории этого похода; замечательный памятник французской прозы.

Соч.: La conquête de Constantinople, t. 1—2, P., 1938—39.

Лит.: Longnon J., Recherches sur la vie de G. de Villehardouin, P., 1940; Примов Б., Жофроа дьо Вилардуен..., в сб.: Годишник на Софийския университет. Историко-филологич. факультет, т. 45, кн. 2, София, 1948/49.

М. А. Заборов.