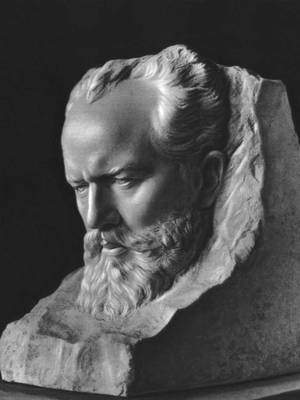

Виленский Зиновий Моисеевич

Ви'ленский Зиновий Моисеевич [р. 3(15).10.1899, ныне г. Корюковка Черниговской области], советский скульптор-портретист, народный художник РСФСР (1969), член-корреспондент АХ СССР (1954). Учился в московском Вхутемасе-Вхутеине (1922—28). Для В. характерны вдумчивое отношение к индивидуальным особенностям модели, тщательность исполнения. Произведения В.: портреты К. Н. Игумнова (гипс, 1939), С. А. Лавочкина (мрамор, 1947), П. И. Чайковского (мрамор, 1947; Государственная премия СССР, 1948) — все в Третьяковской галерее, монументальные бюсты дважды Героев Советского Союза С. Е. Артёменко в с. Рацулово Одесской области и И. Х. Михайличенко в посёлке Алмазный Ворошиловградской области (оба — бронза, 1948—49), портрет С. А. Чаплыгина (гипс, 1950, Научно-мемориальный музей Н. Е. Жуковского, Москва), памятник В. И. Ленину в Сочи (бронза, 1957), портрет Б. Рассела (бронза, 1966, собственность автора).

Лит.: Выставка произведений З. М. Виленского. Каталог, М., 1966.

З. М. Виленский. Портрет П. И. Чайковского. Мрамор. 1947. Третьяковская галерея. Москва.

Виленский конфликт 1920-39

Ви'ленский конфли'кт 1920—39, конфликт между Польшей и Литвой из-за г. Вильно (ныне Вильнюс) и Виленской области. По советско-литовскому договору от 12 июля 1920 г. Вильно с прилегающей областью был включен в состав Литвы. Право Литвы на Вильно подтвердил и польско-литовский договор от 7 октября 1920. Но 9 октября 1920 войска польского генерала Л. Желиговского захватили Вильно. Литва разорвала дипломатические отношения с Польшей. Под флагом Лиги Наций в Виленскую область были введены вооружённые силы Англии, Франции и др. стран. Советское правительство в нотах Польше от 11 и 16 декабря 1920 заявило решительный протест против ввода иностранных войск в Виленскую область. Лига Наций рекомендовала Польше и Литве вступить в переговоры. Они состоялись в 1921 в Брюсселе и Женеве, однако окончились безрезультатно. 15 марта 1923 конференция аккредитованных в Париже послов Англии, Италии и Японии (посол США присутствовал в качестве наблюдателя) под председательством член правительства Франции установила польско-литовскую границу, закрепившую Виленскую область за Польшей. Литва отказалась признать это решение. Советское правительство в ноте от 5 апреля 1923 заявило Польше о непризнании решения конференции послов. 17 марта 1938 Польша при поддержке гитлеровской Германии вновь предъявила Литве в ультимативной форме ряд требований, угрожая в случае их отклонения оккупировать страну. Благодаря решительному выступлению Советского правительства в поддержку Литвы последняя сохранила самостоятельность. В марте 1938 между Польшей и Литвой были установлены дипломатические отношения. В сентябре 1939 в ходе освобождения Советской Армией западных областей Украины и Белоруссии была освобождена и Виленская область. По договору между СССР и Литвой от 10 октября 1939 она передана Литве.

Лит.: Внешняя политика СССР. Сб. документов, т. 2—4, М., 1944—46; Документы внешней политики СССР, т. 2—6, М., 1958—1962; История дипломатии, [2 изд.], т. 3, М., 1965.

Вилик

Ви'лик (лат. vilicus, villicus), в Древнем Риме управляющий виллой . Обычно раб или вольноотпущенник.

Вилия

Ви'лия, река в БССР и Литовской ССР (где называется Нярис), правый приток Нямунаса (Немана). Длина 510 км , площадь бассейна 25 100 км2 . Берёт начало среди болот к С. от г. Минска. В верховьях течёт по болотистой местности в слабо выраженной долине, в среднем и нижнем течениях долина имеет высокие склоны; в русле встречаются пороги. Главный приток — Швянтойи (справа). Питание смешанное. Замерзает в декабре, вскрывается в марте. Судоходна на отдельных участках. На реке — гг. Вильнюс и Каунас (в устье). На В. выше г. Вилейка сооружается (1971) водохранилище для водоснабжения г. Минска.

Вилка (биол.)

Ви'лка (биологическая), особые органы у некоторых насекомых и ракообразных. 1) В. (furca, или apophysis) — часть внутреннего хитинового скелета груди насекомого; вдаётся внутрь тела в виде вилообразного выроста (на брюшной стороне грудных члеников), служащего местом прикрепления мышечных сухожилий. 2) В. (furcula, или furca) — прыгательный орган у насекомых из отряда ногохвосток — пара сросшихся у основания выростов на брюшной стороне четвёртого брюшного сегмента, в покое подогнутых под брюшко и зацепленных за особый вырост на третьем брюшном сегменте. В. может с силой разгибаться книзу и назад и, ударяясь о землю, подбрасывать насекомое в воздух. 3) В. (furca) — пара придатков на конце последнего брюшного членика у некоторых ракообразных (например, у веслоногих).

Вилка (военн.)

Ви'лка, артиллерийский стрелковый термин, означающий недолёт и перелёт снарядов относительно цели («захват в вилку»). Падение (разрыв) снаряда перед целью (недолёт) называется минусом, а за целью (перелёт) — плюсом. До получения В. нельзя переходить к стрельбе на поражение цели. Поэтому предварительно проводится пристрелка, задача которой — отыскание обеспеченной (два плюса и два минуса) наименьшей В.

Вилкавишкис

Вилкави'шкис, город, центр Вилкавишкского района Литовской ССР. Расположен на шоссе Капсукас — Калининград, в 4 км от железнодорожной станции Вилкавишкис (на линии Каунас — Калининград). 7,6 тыс. жителей (1968). Заводы металлических изделий, консервный (зелёный горошек, фруктовые и ягодные консервы), швейная фабрика. В. известен с 16 в.

Вилков Алексей Алексеевич

Волко'в Алексей Алексеевич [3(15).1.1863, Петербург, — 29.11(12.12).1903, там же], русский химик. В 1885 окончил Петербургский университет. С 1888 по 1902 там же лаборант Д. И. Менделеева; с 1902 читал химию на экономическом отделении Петербургского политехнического института. Показал (1889), что чистые одноатомные спирты не разлагаются при нагревании до 200—300° С. При введении ничтожного количества иодистого метила или галогеноводородных кислот вторичные и третичные спирты дают этиленовые углеводороды и воду, а первичные — простые эфиры и воду. В. открыл способ получения предельных углеводородов действием магния на спиртовой раствор их иодопроизводных (совместно с Б. Н. Меншуткиным), а также действием на их галогенопроизводные цинковой пыли и воды.

Лит.: Меншуткин Б. Н., Памяти Алексея Алексеевича Волкова, «Журнал Русского физико-химического общества. Часть химическая», 1904, т. 36, в. 3.