Витачек Евгений Францевич

Вита'чек Евгений Францевич (29.4.1880, Скленаржице в Чехии, — 16.2.1946, Москва), советский скрипичный мастер. По национальности чех. Заслуженный мастер Республики (1924), заслуженный деятель искусств РСФСР (1932). Родился в семье инструментального мастера. С 1895 жил в Киеве, с 1898 в Москве. В 1918 стал организатором первой Государственной школы скрипичных мастеров, с 1919 хранитель и эксперт Государственной коллекции музыкальных инструментов. В 1924—31 научный сотрудник Государственного института музыкальной науки, заведующий опытной лабораторией смычковых инструментов при Московской консерватории (с 1930). Создал св. 400 инструментов (в том числе собственный тип скрипки, альта и виолончели), являющихся выдающимися образцами смычковых инструментов, выработал свои принципы гармонической настройки дек. В 1913 и 1926 на Всероссийских конкурсах инструменты В. получили высшие награды.

Жизни и творчеству В. посвящен роман чешской писательницы М. Котятковой «Скрипичный мастер ушёл на Восток» (1954).

Лит.: Ямпольский И., Евгений Францевич Витачек, «Советская музыка», 1946, № 2—3; Гнесин М., Е. Ф. Витачек, «Хроника советской музыки», 1946, № 5, с. 7—8.

Витбанк

Ви'тбанк (Witbank), город в ЮАР, в провинции Трансвааль. 24,5 тыс. жителей (1960). Центр каменноугольного бассейна, дающего около 2 /3 добычи угля в стране. Химическая промышленность. Построен (1968) металлургический завод на базе местных руд. Электростанция.

Витберг Александр Лаврентьевич

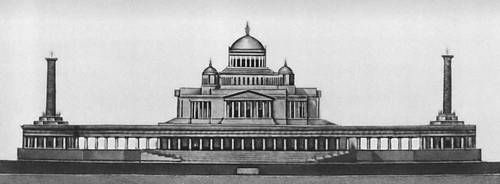

Ви'тберг Александр Лаврентьевич [15(26).1.1787, Петербург, — 12(24).1.1855, там же], русский архитектор. Учился в петербургской АХ по классу живописи (1802—09), архитектуру изучал самостоятельно. В. — автор проекта грандиозного памятника-ансамбля (храм, спуски к реке, набережная) в честь победы в Отечественной войне 1812 (конкурс 1815), задуманного им в тяжеловесных формах позднего ампира, с элементами символики; был заложен в 1817 на Воробьевых (ныне Ленинских) горах в Москве, но не выстроен. В 1839—64 по проекту В. был сооружён псевдоготический Александро-Невский собор в Вятке, где В. находился в ссылке (1835—39) и сблизился с А. И. Герценом .

Лит.: Герцен А. И., Былое и думы, [Л.], 1949, гл. 14; Снегирёв В. Л., Архитектор А. Л. Витберг, М. — Л., 1939.

А. Л. Витберг. Проект храма-памятника в честь победы в Отечественной войне 1812.

Витбой Хендрик

Витбо'й Хендрик (1824 — 29.10.1905), один из руководителей борьбы народов Юго-Западной Африки против германских колонизаторов. Будучи вождём готтентотской общины витбоев, В., опираясь на созданные им боевые дружины, объединил под своей властью многие племена и общины готтентотов (койкойнов). В 1893 В. организовал первое крупное антиколониальное выступление готтентотов, но, потерпев поражение, вынужден был в 1894 признать германский протекторат. В 1904, под влиянием восстания гереро, вновь выступил во главе готтентотов против колонизаторов (см. Гереро и готтентотов восстание 1904—07 ). Погиб в бою.

Лит.: Leutwein Т., Die Kämpfe mit Hendrik Witboi, 1894 und Witbois Ende, Lpz., 1912.

Витватерсранд

Витва'терсранд (Witwatersrand), Ранд, крупнейшее в мире месторождение руд золота, содержащих уран. Расположено на территории ЮАР, на Ю. провинции Трансвааль. В. — горная гряда высотой 150—300 м на плато Высокий Велд; служит водоразделом рр. Лимпопо и Вааль. Рудоносная площадь протягивается от Йоханнесбурга к Ю.-З. на 350 км (при ширине от 25 до 100 км ). Месторождение открыто в 1884. С начала эксплуатации по 1967 получено около 21 тыс. т золота; в 1965 — около 900 т (около 2 /3 суммарной добычи в капиталистическом мире). Содержание золота 8—20 г на 1 т товарной руды. Запасы золота В. оцениваются десятками тыс. т . Кроме золота, руды В. содержат уран в пределах от 0,019 до 0,038%, редко 0,1%. Запасы урана в таких убогих рудах оцениваются в 300 тыс. т . Здесь находятся глубокие шахты, которые достигают 3700 м , причём температура в них составляет 50—52°С.

В пределах рудоносной площади развиты породы трёх ярусов: нижнего, сложенного гнейсами и кристаллическими сланцами архея, среднего, состоящего из сланцев, кварцитов, конгломератов и вулканических пород витватерсрандской, вентерсдорпской и трансваальской систем позднего докембрия, смятых в складки, и верхнего, состоящего из пологолежащих континентальных отложений верхнего палеозоя. Рудные тела состоят из пачек витватерсрандских конгломератов, разделённых прослоями безрудного кварцита. Конгломераты образуют так называемые рифы, промышленные разновидности их называются банкетами; мощность отдельных пачек конгломератов от 2—3 см до 3 м , протяжённость десятки км до глубины 3—4 км . Рудоносные конгломераты сложены галькой светлого кварца, сцементированной тонкозернистым кварцем, хлоритом, карбонатом, углистым веществом и сульфидами, преимущественно пиритом. В обломочной фракции среди цемента установлены хромит, циркон, шпинель, гранат, рутил, алмаз, апатит, монацит, сростки осмистого иридия и платины. Золото разделяется на первичное, содержащееся в тонкодисперсной форме в сульфидах, и вторичное, тонкими прожилками пересекающее гальку и её минеральный цемент. Урановые минералы представлены тухолитом, уранинитом, браннеритом. Проблема генезиса В. дискуссионна. Одни геологи рассматривают это месторождение как древнюю дельтовую россыпь, позднее метаморфизованную, другие — как месторождение гидротермального происхождения.

На базе развития добычи золота и других горнодобывающих отраслей В. стал главным индустриальным узлом страны, дающим около 2 /5 продукции обрабатывающей промышленности.

Лит.: Уран в древних конгломератах, М., 1963; Смирнов В. И., Геология полезных ископаемых, 2 изд., М., 1969.

В. И. Смирнов.

Витвер Иван Александрович

Ви'твер Иван Александрович [13(25).2.1891, Ильино, ныне Калининской области, — 15.8.1966, Москва], советский экономист-географ, профессор (1935), доктор географических наук (1938), заслуженный деятель науки РСФСР (1961). В 1921 окончил историко-филологический факультет Московского университета. С 1932 преподавал в МГУ, где в 1934—54 заведовал кафедрой экономической географии зарубежных стран; в 1944—54 преподавал в Московском институте международных отношений. Автор стабильного учебника по экономической географии зарубежных стран для 9-го класса средней школы (16 изд.), за который ему была присуждена Государственная премия СССР (1951). Награждён орденом «Знак Почёта».

Соч.: Южная Америка, М. — Л., 1930 (Всемирная экономическая география, т. 10); Бразилия и Аргентина, М. — Л., 1930; Караибские страны, М. — Л., 1931 (Всемирная экономическая география, т.11); Германия, М., 1945; Великобритания, М., 1947; Франция, М., 1958 (совместно с А. Е. Слукой); Историко-географическое введение в экономическую географию зарубежного мира, 2 изд., М., 1963; Экономическая география зарубежных стран, М., 1967.