Выполняя тайные поручения своих хозяев, Роулинсон часто переезжал с места на место. Во время путешествий он бывал также в Бехистуне, где ему встретилось нечто совершенно удивительное. Находясь однажды километрах в 20 от Керманшаха, он в изумлении остановился перед отвесной обшарпанной скалой, которая на 1000 метров возвышалась над выжженной солнцем равниной.

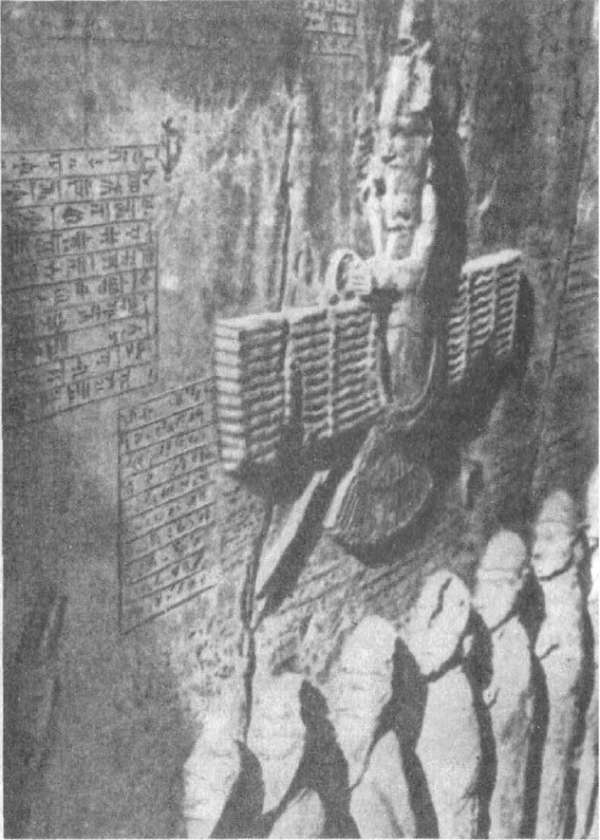

На высоте 100 метров над пропастью Роулинсон увидел знаменитую «Бехистунскую надпись». На плитах, прикрепленных к скале, явственно вырисовывались барельефы - бородатые мужи в ниспадающих персидских одеяниях; там же виднелись столбцы клинописи.

Этот грандиозный барельеф знали десятки поколений людей, населяющих страны Ближнего и Среднего Востока. У подножия Бехистунской скалы лежала когда-то дорога в Вавилон, а сейчас там находится оживленный торговый путь, связывающий Керманшах с Багдадом.

С незапамятных времен тянулись по этой дороге неповоротливые купеческие караваны, брели одинокие путешественники. Загадочные фигуры, высеченные в скале, наполняли суеверным страхом путников и местных жителей.

Барельеф произвел на Роулинсона огромное впечатление. Нередко он часами рассматривал его в бинокль. Какое же неисчерпаемое богатство исторических сведений таилось в этих знаках, состоящих из горизонтальных и вертикальных клиньев! Расположение столбцов указывало на то, что текст составлен на трех языках. Если, размышлял англичанин, уже дешифровали древнеперсидский алфавит, так, может, ему посчастливится открыть тайну двух других языков. До тех пор никто даже не думал об этом: настолько беден был сравнительный материал - он насчитывал всего-навсего 20 знаков уже упомянутой надписи из Персеполя. Между тем надпись на Бехистунской скале содержала, как сосчитал в бинокль Роулинсон, свыше четырехсот 20-метровых строк клинописи. Теперь можно было покуситься и на дешифровку надписей на неизвестных языках. Но дело это оказалось далеко не простым. Прежде всего нужно было взобраться на отвесную стену скалы и, вися над пропастью, точно скопировать, черточка за черточкой, все знаки. Такого типа предприятие требовало применения длинных лестниц, веревок и крючьев, снаряжения, раздобыть которое было очень трудно в условиях отсталой страны.

Однако желание добраться до барельефа не давало Роулинсону покоя. Целыми неделями он детально обследовал каждую трещину в скале и обдумывал самые различные способы отчаянного подъема. Однажды он сделал открытие, которое вселило в него надежду. Англичанин заметил, что под подписью во всю ее длину высечен в скале карниз, который служил древнему скульптору лесами. «Только бы туда добраться, - подумал Роулиисон, - а тогда уже нетрудно будет скопировать весь текст». С риском для жизни, пользуясь веревками и крючьями, он достиг наконец цели и, привязавшись к выступам скалы, начал перерисовывать знаки в толстый блокнот. Работа эта тянулась несколько месяцев. Он ежедневно поднимался на скалу и, передвигаясь вдоль карниза, скопировал нижние строки. Но оказалось, что с карниза невозможно увидеть верхнюю часть надписи, так как высота барельефа достигала семи метров. Тогда Роулиисон подтянул на веревке лестницу и, поднимаясь по ней все выше и выше, сумел срисовать еще несколько строк. Самой же верхней части ему гак и не удалось разобрать.

Свою работу Роулинсон не закончил. Получив вызов начальства, он прервал ее и поспешно выехал в Афганистан. Только в 1847 г. он вернулся в Бехистун. На этот раз нужно было добраться до почти неприступной части надписи. Сам Роулинсон уже боялся рисковать и поэтому нанял для этой цели молодого курда. Привязавшись к веревке, спущенной с вершины скалы, молодой смельчак вбил вдоль стены деревянные клинья. Перевешивая затем лестницу с клина на клин и взбираясь по ней, курд прижимал к отдельным фрагментам надписи влажный картон, получая таким способом точный оттиск. Через несколько недель Роулинсон сделался единственным в мире обладателем огромного клинописного текста, являвшегося бесценным научным материалом. В 1848 г., после 11 лет кропотливой работы, он представил его Азиатскому королевскому обществу в Лондоне.

«Бехистунская надпись», как мы уже говорили, содержала тексты на трех разных языках. Центральный столбец был написан по-древнеперсидски. Прочтение его, благодаря предыдущим работам ученых, не представляло уже особого труда. Но оставалось еще два столбца. Один из них, написанный силлабической системой, т. е. с помощью клинообразных знаков, выражающих целые слоги, а не отдельные буквы алфавита, являлся переводом персидского текста на язык иранского племени эламитов. Государство эламитов уже давно перестало существовать, но язык его жителей был широко распространен в Персии, чем и объясняется наличие надписи на Бехистунской скале.

Бехистунская скала. Деталь рельефа и надписи

К тому времени датчанин Нильс Вестергард нашел ключ к пониманию языка эламитов; благодаря его открытию Роулинсон и еще один англичанин - Норрис - вскоре расшифровали 200 знаков этого столбца.

Осталось дешифровать третью надпись, представлявшую собой, как оказалось позднее, перевод на ассиро-вавилонский язык. После кропотливого и сложного сравнительного анализа Роулинсон сделал открытие, его поразившее: письмо это казалось запутанным, лишенным всякой логики. Если в древнеперсидском письме каждый клинообразный знак служил для обозначения отдельной буквы алфавита, а в эламитском - слогов, то в ассиро-вавилонском письме все было гораздо сложнее. Здесь один и тот же знак мог обозначать и слог и целое слово.

По мере того как Роулинсон ближе знакомился с этим письмом, обнаружилось обстоятельство, которое сильно его обеспокоило. Дело в том, что один и тот же знак мог служить для обозначения нескольких звуков и даже нескольких разных слов.

И наоборот - разные, совершенно непохожие друг на друга знаки использовались для обозначения одного и того же слога или одного и того же слова. Так, например, для звука Р в этом письме имелось целых шесть клинообразных знаков; они употреблялись в зависимости от того, с каким гласным Р соединялось. В слогах РА, РИ, РУ, АР, ИР или УР звук Р изображался всякий раз иным клинообразным знаком. Более того, когда к этим слогам примыкал какой-либо согласный, как, например, РА + М, т. е. возникал новый слог РАМ, то в этом сочетании буква Р изображалась совершенно по-иному.