С началом использования в психологических лабораториях технических достижений, и, прежде всего, электроэнцефалографии (ЭЭГ), изобретенной в 30-годы, описательно-статистический подход к изучению сновидений был существенно дополнен.

Это позволило находить корреляцию между психо-эмоциональными субъективными сообщениями и объективно измеренными физиологическими данными, прежде всего такими, как ЭЭГ (запись биоэлектрической активности мозга), ЭОГ-электроокулограмма (запись движения глаз) и ЭМГ-электромиограмма (запись мышечной активности). Использование объективно-контролируемых физиологических параметров значительно повысило интерес академического мира к исследованиям сновидений.

Основным инструментом в исследовании сновидений сейчас остается ЭЭГ. В конце 50-х годов Информационной Службой Мозга (США) была проведена стандартизация, после чего состояние сна стали подразделять на 2 вида и 4 стадии.

I стадия — поверхностный сон — «падение» в сон продолжается несколько минут и характеризуется появлением непрерывного альфа-ритма (9-12 Гц)

II стадия — появляются двухфазные высокоамплитудные медленные волны, называемые «К-комплексом» и ритмы частотой 14–22 Гц, называемые "веретеном сна".

III стадия — высокоамплитудные медленные волны — «дельта» волны (1–3,5 Гц) начинают занимать не менее 20 % периода наблюдения.

IV стадия — исчезают веретена сна, а «дельта» волны занимают более половины времени наблюдения — наступает глубокая стадия сна.

Этой стадии сна придается огромное значение в мистических учениях Востока, как состоянию, позволяющему проникнуть в высшие слои сознания. Состояние «эго», присущее бодрствующему сознанию, исчезает. Все проблемы и ограничения растворяются в совершенном мире трансцендентального сознания. Фактически происходит «подзарядка» личности.

Обычно после полуторачасового сна наблюдается обратное изменение ЭЭГ активности, и цикл через III и II стадию возвращается к I стадии, но человек не просыпается, а наступает другой вид сна — БДГ сон (сон с быстрым движением глаз) — или парадоксальный сон, который сопровождается возрастанием активности на ЭОГ и ЭМГ; может наблюдаться легкое движение рук; глаза при закрытых веках, начинают быстро двигаться из стороны в сторону, как будто наблюдая движущийся объект.

Эта стадия продолжается около 10 минут, затем вновь наступает сон без БДГ, и так на протяжении ночи они чередуются, причем сон без БДГ становится короче, сокращаясь до 20–30 минут, и может отсутствовать IV стадия, а сон с БДГ — продолжительнее и достигает под утро 30–40 минут.

Исследования, проведенные с БДГ сном, показали, что именно в это время человек видит сны. Испытуемые, которых в течение всей ночи будили с началом БДГ — сна, становились нервными, раздражительными, у них ухудшалось самочувствие. В то же время, при пробуждение во время БДГ — сна, они могли ясно и образно рассказать содержание

своих снов.

Таким образом, напрашивается вывод, что мы спим, чтобы видеть сны.

Учитывая, что половина сна с БДГ приходится на последние часы сна, можно порекомендовать тем, кто хочет видеть больше снов или использовать их как путешествие в «другую» реальность — спать больше 7 часов и использовать методику прозрачных сновидений.

В то же время, эмоциональным и впечатлительным людям, склонным к фантазиям, рекомендуется меньше спать для стабилизации своего состояния, так как свои сновидения они в значительной мере компенсируют фантазиями.

Стивен Ля Берж[23] провел исследования в Станфордском университете для выяснения взаимоотношения между физиологическими изменениями у сновидящих и действиями, осуществляемые ими со своими «спящими» телами в прозрачном сновидении, что позволило установить ряд важных особенностей.

Во-первых, оценка времени в сновидениях очень близка к оценке времени в бодрствующем состоянии, по крайней мере, для «прозрачных» сновидений. По-видимому, эффект, когда в сновидениях человек проживает года, аналогичен эффекту, используемому в кинофильмах, когда смена кадров, обстановки, освещенности создает иллюзию течения времени.

Во-вторых, задержка или ускорение дыхания во сне вызывают аналогичные изменения в реальном дыхании, хотя это не означает, что каждое изменение дыхания в процессе БДГ — сна связано с содержанием сна. Этот результат не удивителен, так как перемещение глаз также напрямую связано с наблюдением за картиной сновидения. По-видимому, если бы во время сна не отключалось большинство мышц, мы бы могли гулять, говорить и т. д. И это подтверждается как явлением сомнамбулизма, так и разговаривающими во сне детьми

В-третьих, активация мозга при пении (правое полушарие) и счете (левое) в состоянии сна во время БДГ стадии аналогична бодрствующему состоянию.

В-четвертых, исследования сексуальной активности показали, что во время оргазма в сновидениях физиологические изменения (ЭЭГ, ЭОГ, ЭМГ, частота дыхания, пульса, вагинальная ЭМГ, амплитуда пульсаций влагалища) подобны тем, что наблюдаются в бодрствующем состоянии. Исключение при оргазме в сновидении наблюдалось лишь в очень слабом изменении сердечного ритма, в отличие от 2-3-х кратного учащения в бодрствующем состоянии.

Эти исследования показывают, что "события во внутреннем мире сновидений — а в прозрачных сновидениях особенно — могут производить физические влияния на мозг сновидящего не менее реально, чем те, которые производятся соответствующими событиями, происходящими во внешнем мире".[24]

Более того, внутренний мир сновидящих оказывается более реальным, чем внешний мир, а события в сновидениях подобны событиям, отражающимся в бодрствующем мозге.

Отсюда следует, что через сновидения можно влиять на иммунную систему и физическое состояние тела, а также улучшать нашу жизнь в реальном мире.

Чтобы не отсылать читателя к многочисленным работам К. Г.Юнга и его последователям следует кратко остановиться на проблеме взаимоообмена и взаимовлияния сознания и бессознательного, что имеет исключительное значение для использования сновидений для разрешения как собственных конфликтов, так и творческого роста.

"Если сопоставлять сознание и Я, как его центр, с бессознательным и если, кроме того, иметь в виду процесс ассимиляции бессознательного, то эту ассимиляцию можно мыслить как своего рода сближение сознания и бессознательного, причем центр целостной личности теперь уже не совпадает с Я, а выступает как точка посредине между сознанием и бессознательным. Это, видимо, точка нового равновесия, новая центровка целокупной личности, может быть, виртуальный центр, обеспечивающий личности — в силу своего центрального положения между сознанием и бессознательным — новую, более прочную опору!.[25]

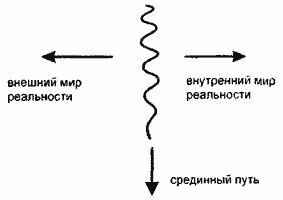

Фактически, смещая Я на границу сознания и бессознательного, мы следуем срединному пути Дао, что отражено на рисунке ниже.

Я находится между внешними и внутренним реальными мирами, и от его поведения зависит — будет ли сознание и бессознательное находится в конфликте, или они будут в «партнерских» отношениях, то есть, будет ли оно барьером или будет мостиком между сознанием и бессознательным.

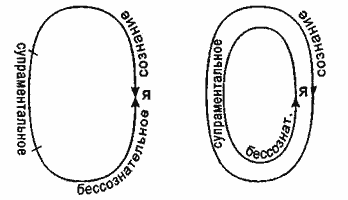

Для наглядности это отображено на схеме, в левой части которой Я является барьером и источником конфликтов (между бессознательным и сознанием), а в правой — Я установило контакт, мостик с бессознательным и получает информацию как от сознания, так и от бессознательного. Кроме того, и сознание и бессознательное оказывают друг на друга конструктивное влияние, а Я выполняет уже не тормозящую, а стимулирующую функцию, способствует установлению равновесия между этими мирами.