На земли славян волынцевской культуры в IX в. происходит массовая миграция славян из Среднего Подунавья. Именно с дунайскими славянами появляются семилучевые и семилопастные височные кольца радимичей и вятичей. Возможно, поэтому летописец утверждает, что эти племена произошли «от ляхов».

Вторая большая миграционная волна, также из Среднего Подунавья, фиксируется в начале Х в. С ней связано появление в Среднем Поднепровье трупоположений в срубных гробницах, ориентированных на запад, иногда с христианскими атрибутами[493]. Эти погребения давно привлекали ученых. С одной стороны, было очень соблазнительно объявить покойных русами – социальной и этнической верхушкой Киевского государства. Ведь среди них встречаются весьма богатые – с массой оружия, конем и женщиной-наложницей. Весь обряд этих трупоположений очень похож на похороны знатного руса, увиденные Ибн Фадланом на Волге в 922 г., и обряд, описанный Львом Диаконом в рассказе о походе Святослава на Дунай 971 г. Если бы не одно принципиальное отличие: русы Ибн Фадлана и Льва Диакона покойных сжигали, а значит, их нельзя объявить мигрантами с Дуная. И еще одна странность, не позволяющая отделить «авторов» трупоположений от славян: несмотря на различия в погребальном обряде, горшки и украшения, сопровождавшие покойного, были типично славянскими.

Особенно важно, что погребений по обряду ингумации до Х в. в Среднем Поднепровье пока незафиксировано[494]. Значит, пришельцы никак не связаны с русами Олега Вещего. В то же время появляется на Среднем Днепре ранняя круговая керамика моравского типа (как мы помним, традиции гончарного круга были забыты после разгрома Русского каганата).

В. В. Седов связывает новую культуру с дунайскими славянами, утверждая, что для них ингумация стала характерна с VII – VIII вв., после длительных контактов с аварами в составе Аварского каганата[495]. По мнению А. Г. Кузьмина, это частично ассимилированные славянами руги из дунайского Ругиланда[496]. Эта миграция, как считает ученый, отразилась в летописной версии о выходе полян-руси из Норика (так называли с римских времен земли между верхней Дравой и Дунаем).

Действительно, поляне очень странное племя. Известна фраза из Начальной летописи: «поляне, которые ныне называются русью…», а также многочисленные рассказы одного из летописцев об отличии полянских обычаев от традиций других славянских племен. Вот как летописец сравнивает полян с другими славянами:

«Поляне, по обычаю отцов, кротки и тихи, стыдливы перед своими снохами и сестрами, матерями и родителями; глубоко стыдливы также перед свекровями и деверями. Имеют брачный обычай: не ходит зять за невестой, но приводят ее вечером, а на утро приносят за нее – что дают. А древляне жили зверинским образом, жили по-скотски… ели все нечистое, и брака у них не бывало, но умыкали девицу воды. И радимичи, и вятичи, и северяне имели одинаковый обычай: жили в лесу, как звери, ели все нечистое и срамословили при отцах и снохах»[497].

Можно подумать, что летописец-полянин просто хотел выделить свое племя среди других и придал полянам-язычникам черты, близкие к христианским. Но это не так. Описанные обычаи точно отражают традиции родовой общины и большой семьи, которых у славян Поднепровья не было. Это и покупной брак, и утренний дар мужа жене после первой брачной ночи, и перечисление родственников, перед которыми поляне «были стыдливы». Но и сам летописец, «предвидя» соблазны ученых объявить полян неславянами, подчеркивает:

«Полянеже, жившие особо, как мы уже говорили, были славянского рода и прозвались полянами, и древляне произошли от тех же славян и прозвались древлянами…»[498]

Особенности славянского племени полян подтверждают и антропология, и археология. С одной стороны, археологи согласны, что поляне произошли «от тех же славян», что и древляне, волыняне, дреговичи. Этими славянами были как раз дулебы, которым пришлось столкнуться в VII в. с аварами («обрами» русских летописей). Но выдающийся антрополог современности Т. И. Алексеева, изучая славянские погребения уже христианского времени (языческое трупосожение не оставляло объекта исследования), обратила внимание: поляне отличаются от всех других славянских племен Поднепровья[499]. Но несомненно, что основу полян составили все же дулебы (археологическая культура – типа Прага-Корчак). Сам же полянский племенной союз значительно усилился во второй четверти Х в. после миграции с Дуная родственных племен, став доминирующим в регионе. Полянская элита «перекрыла» русскую, заимствовав этноним (этот процесс зафиксировал летописец).

Переселение с Дуная носило, судя по количеству трупоположений на Киевщине, массовый характер и сильно затронуло именно земли роменской культуры – наследницы волынцевской. Но уже в конце Х – начале XI в. материальная культура переселенцев и «коренных» жителей одинакова и различается социально, а не этнически, что говорит об очень быстрой ассимиляции. А «коренными» жителями Киевщины являлись носители волынцевской культуры, среди которых были и славяно-русы.

Наследие Русского каганата

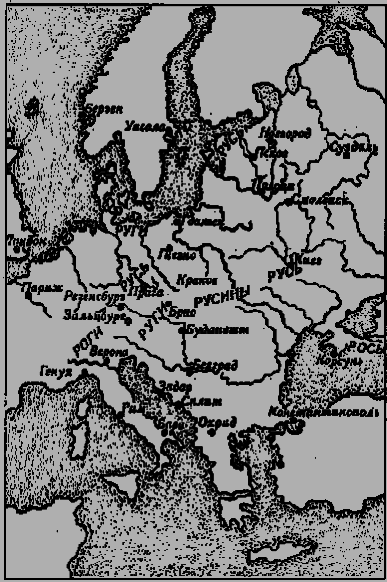

Гораздо очевиднее большой пласт в культуре Древней Руси, вероятнее всего связанный именно с Русским каганатом. Во-первых, это древний объем Руси в древнерусских письменных источниках, очерчивающий лишь территорию славянских племен, входивших в состав Русского каганата, – волынцевскую культуру, а также титул «каган», применяемый митрополитом Иларионом к Владимиру Святому и Ярославу и автором «Слова о полку Игореве» – к Олегу Тмутараканскому.

Ученые давно обратили внимание, что в летописях существует «широкое» и «узкое» понятие Русской земли. Впервые понятие «Русская земля» упоминается в договоре Олега 911 г., правда, без указания территорий. По договору князя Игоря ясно, что «русская страна» – это Киев, Чернигов, Переяславль, а также что-то в Северо-Восточном Причерноморье. Мы уже говорили, что причерноморские русы были союзниками, а не вассалами киевского князя. Поэтому остаются только города Среднего Поднепровья. Хорошо видно, как век от века расширялась собственно Русская земля, включая новые территории. Но и в XII в. хорошо помнили, что в «узкий смысл» понятия «Русь» не входят Новгород и его земли, Ростово-Суздальская земля, Рязанская, Смоленская, Полоцкая, Владимиро-Волынская и Галичская территории, древляне, тиверцы, а также северные области радимичей и вятичей. В. В. Седов совершенно верно отождествил изначальную Русскую землю летописей с волынцевской культурой, носители ко – торой входили в Русский каганат.

Кроме того, это «знаки Рюриковичей», самые близкие аналогии которым находят археологи на территории лесостепного варианта салтовской культуры – земле Русского каганата.

Множество сюжетных совпадений отмечается в осетинских «Нартах» и русских былинах древнейшего Киевского цикла. Ж. Дюмезиль считает, что в ряде случаев необходимо говорить об общих истоках древнейших русских былин и осетинского эпоса[500]. Эти истоки – в туранских авестийских преданиях и иранской «Рустемиаде». Поразительные сходства между «Нартами» и былинами замечали еще в XIX в. фольклористы М. Халанский и В. Ф. Миллер.

Иногда совпадения банальны и относятся лишь к общему индоевропейскому прошлому славян и иранцев. Но иной раз действительно примечательны. Наиболее точные совпадения касаются Святогора и Ильи Муромца. Богатырь Святогор сопоставляется с великаном Мукарой из «Нартов». Напомним, что Святогор – повелитель и единственный житель неких «святых гор», наделенный неслыханной силой. Он настолько тяжел, что когда спускается на равнину, земля не выдерживает его, и он вынужден удалиться домой.

493

Ширинский С. С. Археологические параллели к истории христианства на Руси и в Великой Моравии // Древняя Русь и славяне. – М., 1978. С. 203—206.

494

Моця А. П. Погребальные памятники южнорусских земель IX – XIII вв. – Киев, 1 99 0. С. 8 5.

495

Седов В. В. Древнерусская народность. С. 203.

496

Славяне и Русь: Проблемы и идеи… С. 447—448.

497

Лаврентьевская летопись … Ст. 13 – 14.

498

Лаврентьевская летопись… Ст. 12.

499

Алексеева Т. И. Антропологическая характеристика… С. 165.

500

Дюмезиль Ж. Осетинский эпос … С. 81.