Главным государствообразующим и политически доминирующим этносом в каганате были носители лесостепного варианта СМК – сармато-аланы, которые в письменных свидетельствах называются русами. Это подтверждает проведенная корреляция сообщений арабо-персидской литературы о русах с хаканом во главе и данных археологии и специальных исторических дисциплин.

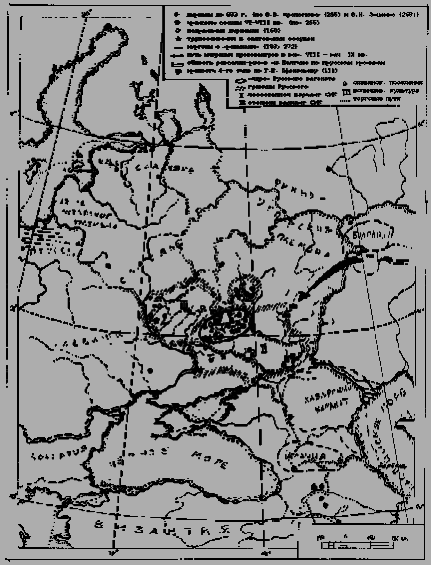

Русский каганат был прежде всего военно-торговым государством с собственной производящей экономикой и развитыми ремеслами (гончарное, ювелирное дело, металлообработка на государственном уровне). Эти ремесла восходят к сармато-аланской традиции первых веков н. э., однако весьма быстро перенимались соседними этносами – прабулгарами и славянами Днепровского левобережья. Такой тесный контакт между племенами, а также данные о торговом пути по «реке Рус» позволяют предположить, что эти племена входили в состав Русского каганата. Судя по археологическим материалам, ближайшими торговыми партнерами салтовских русов были страны Северного Кавказа и Юго-Восточной Прибалтики, где заканчивался поток дирхемов преимущественно африканской чеканки. В начале IX в. в Русском каганате появляется собственная монета. Кроме того, русы имели свою руническую письменность, восходящую к скифо-сарматскому письму. Это сармато-аланское письмо заимствовали внутренние булгары и через их посредство – хазары.

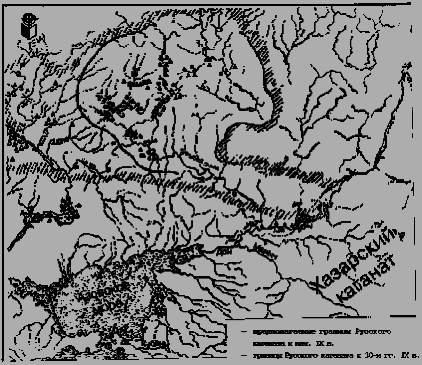

В начале второй четверти IX в. у Русского каганата появляется опасный внешний противник на северо-востоке и юго-востоке, против которого строится ряд мощных крепостей по течению реки Тихая Сосна и в низовьях Дона. Южным врагом являлась Хазария. Конец же первой половины IX в., точнее по монетным находкам и дате строительства Саркела (сразу после разрушения ПЦГ), – конец 830-х – начало 840-х гг. отмечен разрушением некоторых крепостей, сожжением селищ и ремесленных центров.

Часть III

АЛАНСКАЯ РУСЬ В ИСТОРИИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И СЛАВЯН ПОДНЕПРОВЬЯ

В почти трехвековом споре норманистов и антинорманистов о происхождении этноса «русь» и Древнерусского государства едва ли не самым трудным для интерпретации является давно известное сообщение под 839 г. в Бертинских анналах. Этот документ хронологически первым фиксирует существование Русского каганата и датируется временем, когда была поставлена, судя по археологическим данным, важнейшая и трагическая веха в истории этого политического образования.

Правильная интерпретация этой даты позволяет более четко сформулировать дискуссионный сам по себе тезис о влиянии сармато-аланской Руси верховьев Донца и Дона на славянские племена и образование Древнерусского государства. Сам факт существования такого государства или протогосударства, как Русский каганат с сармато-аланами – главным государствообразующим этносом, ставит под сомнение бытующие ныне версии предыстории Киевской Руси и Восточной Европы третьей четверти I тысячелетия н. э., в первую очередь норманно-хазарскую концепцию. Одновременно это вызывает к жизни весь комплекс проблем, связанных с политогенезом восточных славян, в частности, вопрос об этническом происхождении господствующего слоя Древнерусского государства. Необходимо определить, насколько существенным было влияние салтовских русов на славян Поднепровья. И чтобы наметить основные линии решения данной отдельной и большой проблемы, нужно проследить этапы истории и эволюции этой руси, насколько это возможно.

Глава 1

ОТРОК СОЛАНДОРУСОВ

Судя по находкам керамики, рунических письмен, погребений в катакомбах, предыстория Русского каганата длилась не одно столетие. Причем основное действие разворачивалось на юге Восточной Европы, в Северном Причерноморье и на Кавказе, и частью – за Уральским хребтом в Средней Азии.

Непосредственное происхождение лесостепного варианта салтовской культуры всегда оставалось дискуссионным. Три наиболее распространенные гипотезы отталкиваются от единого общего положения об антропологической (а значит, и этнической) и археологической близости салтовцев с аланской культурой предгорий Кавказа. Согласно точке зрения И. И. Ляпушкина, аланы отступили в донскую лесостепь под давлением хазар в VII в.[313]. С. А. Плетнева предположила, что аланское население вынуждено было покинуть разоренные предгорья в середине VIII в. в период арабо-хазарских войн, в которых нередко аланы были союзниками хазар[314]. По третьей версии, аланы были насильственно переселены во второй половине VIII в. хазарским правительством на северную окраину Хазарского, естественно, каганата, поскольку они находились в вассальной зависимости от Хазарии[315].

Главным же здесь является признание этнического родства алан, пришедших на Северный Кавказ из Северного Причерноморья и Подонья в V – VI вв., и салтовцев. А аланы Северного Кавказа бесспорно берут начало в сармато-аланских племенах, кочевавших в степях Северного Причерноморья на рубеже нашей эры. Это значит, что салтово-маяцкая культура, как культура оседлого ираноязычного населения, в основе своей местная, юго-восточная и уходит корнями по меньшей мере в сармато-аланскую культуру первых веков до н. э. – первых веков н. э. И. И. Ляпушкин показал, что ее следы археологически выступают в III – IV вв. н. э.[316]. Но если обратиться к свидетельствам античных историков и географов, истоки русов Подонья обнаруживаются еще раньше.

Сарматы, аланы, роксоланы, тавроскифы

В средневековых польских хрониках и русских летописях XVI – XVII вв. бытовала версия происхождения русов от сармат. Сохранилась она и в фольклорных сказаниях, и в трудах первых русских историков – В. Н. Татищева и М. В. Ломоносова. Так она выглядит в «Синопсисе» – своеобразном учебнике по истории второй половины XVII в.:

«Иные летописцы род Сарматов производят от Асармафа или от Сармафа, праправнука Арфаксадова сына Симова. Инии от Рифада, внука Афетова, того ради, яко Асармафа и Рифада племя совокупившеся купно обиташе, откуду под тем Сарматским именем все прародители наши Славенороссийские, Москва, Россы, Поляки, Литва, Поморяне, Волынцы и прочая заключаются… От тех же Сарматских и Славянороссийских осад той же народ Росский изыде, от него же неции нарицахуся Россы, а иныи Аланы, а потом прозвашася Роксоланы, аки бы Росси и Аланы …»[317]

Большинство современных ученых относятся к этой версии скептически, считая ее книжной, тенденциозной и поздней. Якобы она была создана уже в XV в. и имела лишь одну, политическую цель – «удревнение» славянской истории с использованием античных данных. Конечно, славянские книжники ловко воспользовались тем, что Польша и Южная Русь находились там, где античный географ Птолемей в I в. н. э. располагал Сарматию. Но в отношении русов и алан легенда имела реальную древнюю основу, которую только сейчас можно подтвердить благодаря археологическим находкам, изысканиям лингвистов и антропологов. И дело тут не только в очевидной близости названий «рокс» и «рус».

С начала II в. до н. э. античные источники выделяют множество сарматских племен, упоминая их названия и локализацию от Поволжья до Дона и Крыма. Перечисление крупнейших племен Сарматии у Птолемея показывает, что это разные, далеко не родственные народы: венеды, бастерны, певкины, языги, роксоланы, аланы-скифы и др.[318]. Бастерны и венеды, например, – это иллирийские племена, берущие начало в Малой Азии и переселившиеся в Европу на рубеже II – I тысячелетий до н. э. Уже обосновавшись на южном берегу Балтики, венеды вступили в контакт с праславянами и ассимилировались ими. Некоторые племена балтийских славян приняли название вендов. Поэтому византийские историки VI – VII вв. уже производят склавинов и антов от венедов. Так что у составителей славянских хроник и летописей были основания называть своих предков сарматами (балтийские славяне, в частности венды, приняли немалое участие в этногенезе польского народа).

313

Ляпушкин И. И. Памятники салтовской культуры в бассейне р. Дона // Материалы и исследования по археологии СССР. – № 62. М., 1958.

314

Плетнева С. А. От кочевий к городам … С. 184.

315

Гадло А. В. Этносоциальные процессы на Северном Кавказе в свете археологических источников VIII – IX вв. // Проблемы археологии и этнографии. – Вып. 3. – Историческая этнография. – Л., 1985. С. 70 – 79.

316

Ляпушкин И. И. Памятники… С. 143.

317

Гиляров Ф. Предания русской начальной летописи. – М., 1878. С. 10.

318

Удальцов А. Д. Племена Европейской Сарматии II в. н. э. // Советская этнография. – 1946. № 2. С. 45.