Таким образом, отражением раннего государства в памятниках материальной культуры являются:

• центры власти – городища, для постройки которых требовалась административная организация,

• обособленные поселки ремесленников-профессионалов, в особенности металлургов,

• ярко выраженное социальное неравенство, которое хорошо прослеживается в погребальном инвентаре.

Каганат в том виде, как его понимали жители средневековых степей, должен в современной научной терминологии соответствовать составному протогосударству. И если русы с хаканом во главе жили на территории салтовской культуры, то ее археологические памятники должны ярко продемонстрировать все признаки, что были перечислены.

Глава 3

ПЕРВОЕ РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО

Что остается от государства древности спустя столетия? Память отдаленных потомков, свидетельства современников и памятники археологии. Причем археологическая культура может сказать о степени развития общества и его политической структуре порой больше, чем первые два источника. Но древние развалины заговорят лишь при сопоставлении с письменными свидетельствами.

Крепости и города

Главным и неоспоримым признаком государственности у русов являются административно-торговые центры, упоминаемые географами школы Джайхани при описании экономики Русского каганата: «У них (у русов. – Е.Г.) большие богатые города…»

Еще Д. Т. Березовец счел возможным отождествить их с белокаменными городищами лесостепного варианта салтовской культуры. Однако в историографии СМК основными трактовками этих крепостей является либо точка зрения М. И. Артамонова и С. А. Плетневой, рассматривающих их как замки хазарских феодалов и центры сбора дани, либо версия Г. Е. Афанасьева – сторожевые крепости, опорные пункты хазарских «военизированных колонистов», направленные против восточных славян. Сейчас Г. Е. Афанасьев модернизировал свою точку зрения, объявив белокаменные и кирпичные крепости бассейнов Северского Донца и Дона доказательством существования на этой территории Хазарского государства. С направленностью этих крепостей против славян Поднепровья согласен и выдающийся археолог В. В. Седов, известный своими теориями происхождения славян. Он видит в славянской волынцевской культуре, расположенной в основном по левому берегу Днепра, Русский каганат письменных источников[260].

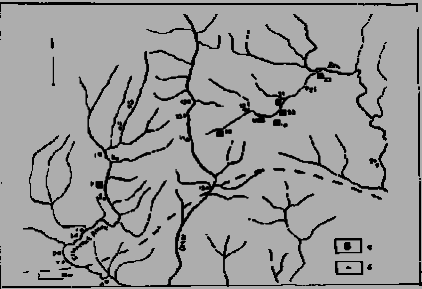

Действительно, ни в одном регионе Восточной Европы нет такого большого скопления каменных городищ, как на территории лесостепного варианта СМК. По верховьям Северского Донца, Оскола и среднему течению Дона насчитывается 25 сохранившихся белокаменных крепостей, не считая не дошедших до нашего времени, но упомянутых в «Книге Большому Чертежу». Из них наибольшее количество находится на Северском Донце – 11 развалин крепостей или замков! К этому же типу относятся Хумаринское и Правобережное Цимлянское городища в низовьях Дона. Характерные отличия этих городищ – это белокаменное строительство из обработанных (лучше или хуже) блоков известняка, облицовочная кладка, отсутствие фундамента под мощными оборонительными стенами.

Все они находятся на высоких мысах правого берега рек. Часто русы использовали как основу для крепости сооружения их далеких предков – скифов. Этот североиранский народ освоил Подонье еще в VII в. до н. э. Скифы укрепили многие мысы мощными валами и рвами, образовали поселения и жили там несколько веков. Культурный слой скифской эпохи на некоторых городищах достигает 25 – 30 см, а это немало, если помнить, что скифы были кочевниками. Следующий строительный этап начали уже салтовцы примерно через тысячу лет.

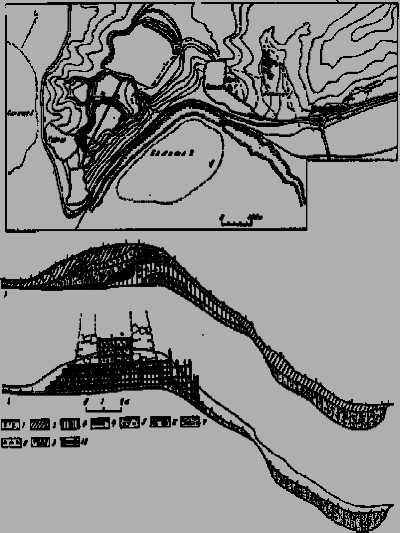

Г. Е. Афанасьев по принципу постройки разделил крепости на 4 типа, которые по большому счету можно объединить в два: 1) городища, которые могли быть возведены силами сельской округи без применения новейших достижений архитектурной мысли по давним местным традициям; в системе укрепления этих крепостей главную роль играли природные особенности места; 2) крепости, для строительства которых требовалось государственное вмешательство, большое количество рабочей силы и опытные архитекторы; в организации обороны этих городищ природные факторы играли второстепенную роль, крепости имели правильную геометрическую планировку, а их стены сложены из обработанного камня.

К первому типу относятся 10 из 11 городищ на Северском Донце, все на Осколе и 2 из 8 на Среднем Дону, в том числе знаменитые ремесленные центры у сел Ютановское, Дмитриевское, Мохнач, Сухая Гомольша, Кабаново. На этих городищах почти нет культурного слоя. Жилища и хозяйственные постройки хозяев городищ располагались не за крепостными стенами, а с внешней стороны. Но дома стояли настолько близко к укреплениям, что когда нужно было строить дополнительную линию обороны, пришлось некоторые из них уничтожить. Кстати, эту вторую линию возвели в начале IX в. Люди здесь жили в неукрепленных селах, примыкавших к крепости.

Яркий пример селения такого типа – Дмитровский комплекс, расположенный на берегах притока Северского Донца – небольшой речки Корочи. Он, по сравнению со многими другими памятниками, практически досконально изучен археологами. На правом берегу Корочи находится городище и поселение, чуть в стороне – еще два селения и могильник. На левом берегу, прямо напротив городища и ниже его по течению были открыты еще два неукрепленных села. Крепость расположена на мысу с крутыми склонами, который был укреплен в западной части двумя рвами еще в скифское время.

Относительная слабость укреплений городищ свидетельствует о том, что они построены не для обороны от сильного врага, а скорее являются центрами ремесла и торговли, а также общинными убежищами от редких нападений кочевников. В пользу данного предположения говорит их четкое расположение по торговому пути «река Рус», описанному в «Пределах мира» и других восточных источниках.

Второй тип представляют Верхнесалтовское городище на Северском Донце, 6 крепостей по левому притоку Среднего Дона – реке Тихая Сосна, в том числе Маяцкое, и Правобережное Цимлянское городище на Нижнем Дону. Эти фортификационные сооружения были возведены прежде всего для обороны от сильного противника. Г. Е. Афанасьев подсчитал, что для их постройки требовалось не менее 20 000 человеко-дней, то есть в 5 – 20 раз больше, чем для возведения общинных укреплений первого типа. Что стоит за этими сухими цифрами? Например, при 12-часовом рабочем дне (максимум, что возможно на таких тяжелых работах), чтобы выкопать ров, для выемки 1 куб. сажени необходимо 3 человека, если очень твердый грунт, или 1,5 человека, если копается песок или чернозем. А кладку стены из камня объемом в 1 куб. сажень выполняют за 1 день 6 каменщиков и 6 рабочих.

Следовательно, их невозможно было соорудить силами общины, требовалось вмешательство организованной администрации, способной доставить рабочих из других мест, и мастеров-архитекторов.

Городища этого типа не имеют никаких аналогий на установленной нами реальной территории Хазарского каганата, за исключением Саркела и Семекаракоровского городища, располагавшегося на реке Сал – левом притоке нижнего Дона. На нижней Волге и Кавказе обработанные блоки применялись лишь при возведении крепости Дербент на Кавказе при иранских Сасанидах.

260

Седов В. В. Русский каганат IX в. // Отечественная история. – 1998. № 4. С. 6.