Передняя часть со смотровым окном была загорожена глыбой. Все прожекторы машины, кажется, вышли из строя. Но откуда-то снизу, как из-под земли, шел свет, тот, что он принял сверху за свет прожектора. Очевидно, свет шел из люка.

Все это Привалов отметил на ходу. Он уже неуклюже бежал к месту катастрофы, покачиваясь под тяжестью груза. На бегу он крикнул что-то. Ему вдруг безумно захотелось, чтобы от этой неподвижной поверженной громады ему ответили.

И когда он огибал корму вездехода с разбитым вдребезги прожектором, здесь, совсем близко от него, за этим буфером, раздался плач! У него захватило дух. И в ту же минуту ослепительная, как молния, мысль вспыхнула в мозгу. Глупец! Как он не мог догадаться! Еще мгновение… он обежал вездеход и в свете своего прожектора увидел то, что уже ожидал увидеть, что сразу подтвердило его догадку.

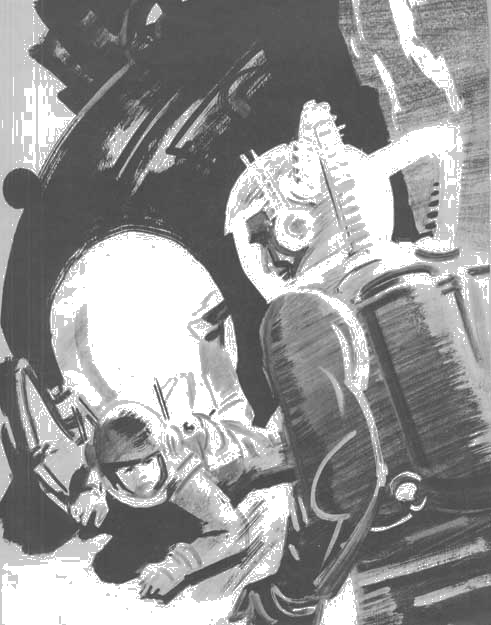

Крышка люка была измята, сплющена и почти сорвана. Из глубины машины выбивался луч света. А около люка на черной в трещинах земле лежал мальчик!

Это был ребенок лет 10–12, одетый, как взрослый, в защитный скафандр со шлемом, только меньшего размера. Неверное, он полз. Он упирался руками в песок и смотрел на Привалова. Привалов охнул, всплеснул руками и кинулся к нему. Мальчик плакал. Сквозь прозрачную маску шлема было видно маленькое заплаканное лицо, искаженное гримасой боли и страдания. В глазах мальчика («Ресницы белые, как у Кольки», — подумал Привалов) были страх, боль и неверящая радость. Привалов увидел, что одна нога мальчика неестественно вывернута и волочится по песку, и почувствовал, как что-то перехватило ему горло, и он сморщился, словно боль мальчика передалась ему.

Потрясенный, он присел около мальчика и гладил его, забыв, что оба они в скафандрах.

И он повторял, почему-то шепотом, одно и то же:

— Все хорошо, все хорошо, маленький… не бойся… все хорошо.

Потом, кое-как успокоив мальчика, все еще всхлипывающего от боли и от всего пережитого в эту ночь, и устроив его около большого камня так, чтобы искалеченная нога его меньше беспокоила, Привалов снял лишний груз и полез в вездеход.

Он с трудом протиснулся внутрь и долго не мог разобраться в незнакомой обстановке — все было перевернуто, сорвано со своих мест, и вдобавок приходилось двигаться по потолку. Свет шел из-под какой-то груды, оказавшейся перевернувшимся креслом и еще какими-то обломками. Пробираясь к ней, Привалов наткнулся на что-то и вздрогнул: это была человеческая нога. По огромному ботинку он узнал Захарченко.

Лихорадочно расшвыряв груду, он увидел его лицо. Добродушное, румяное лицо украинца было теперь бледно-синим, глаза плотно зажмурены, рот открыт. Фонарь на груди, видимо, включился при падении или был включен раньше. Он не разбился по счастливой случайности — на него навалилась мягкая спинка кресла. Привалов подумал, что Захарченко мертв, и в отчаянии опустил руки. Потом он решил, что нужно сделать все, что можно.

Он с трудом выволок тело грузного украинца из вездехода, и тут его взгляд упал на пузырек кислородного указателя на скафандре Захарченки. Он стоял почти у синей черты! Первой мыслью его было, что аппарат поврежден и воздух вышел, так как кислороду им должно было хватить еще почти на час. Но потом подумал: вытек бы, так весь. Оставалось одно (так как и беглый осмотр аппарата не дал результата): Захарченко намеренно выпустил часть кислорода. Но зачем? Он думал об этом, закрепляя шланги и открывая вентиль принесенного им баллона. Потом он что-то вспомнил и посмотрел в сторону мальчика. Тот спал, всхлипывая во сне. Опять Привалов почувствовал щемящую жалость к ребенку. Сломал ли он ногу до того, как они его подобрали, или при падении? Бедный малыш.

Потом Привалов стоял на коленях и напряженно всматривался в незнакомое лицо украинца, ища признаки жизни. Потом он до боли в руках делал Захарченке искусственное дыхание (аппарата у него не было) и опять ждал. Потом через специальные отверстия в скафандре вводил стимуляторы и опять делал искусственное дыхание.

Когда на неподвижном лице первый раз шевельнулись ресницы и он убедился, что Захарченко жив, он почувствовал, как сильно он устал. Ему захотелось лечь и ни о чем не думать. Но он посидел всего несколько секунд. Затем встал и пошел за Хромовым.

Хромов висел на полу кабины — пол теперь был потолком, — зажатый между вторым креслом и приборной рамой. Он долго возился с тяжелой рамой, стоя в очень неудобной позе.

Несколько раз ему казалось, что он никогда не вытащит Хромова и тот будет вечно висеть на полу. Это было противоестественно, и Хромова, очевидно, нужно было вытащить. Он рассуждал об этом вслух. Наконец это ему удалось, и он почти машинально проделал с Хромовым примерно то же, что с Захарченко. Только кислорода у Хромова было больше, зато он, наверное, сильно ударился головой и у него была, кажется, сломана рука. В общем он пострадал сильнее Захарченки. Оба пока не приходили в сознание, но жили, жили.

Впрочем, он не думал об этом. Он сидел, прислонившись к глыбе, и безучастно смотрел на появившиеся наверху огни, множество огней. К нему спускались люди, что-то крича. На него налетел Анри Легран и затормошил его.

— Живы?! И ребенок? — И Привалов не удивился, что Анри знает о ребенке.

Француз кинулся к людям, что-то делавшим около пострадавших, и тут же вернулся обратно.

— Ну, они живы! — бодро сообщил он, как будто для Привалова это было новостью. — Вы их спасли, конечно. У Хромова перелом руки и сотрясение мозга. Жалко романтика, ох, как жалко. Захарченко, тот быстро оправится. А ребенок! Вы знаете, чей это ребенок? Это сын Витковского, начальника Западной. Только вчера прилетел с матерью. Отпустили погулять, а он заблудился. За 400 километров отмахал! У него был микроглайдер, специально для него сделали. Может, проехаться захотелось, а тот и сломался. Нашли его в вездеходе. Теперь не поймешь, когда он сломался. Удивительная беспечность! Отпустить ребенка одного. И вот несчастье. А мальчонка-то только вчера прилетел, вы подумайте. Витковский волосы на себе рвет, мать плачет. У них испортилась связь, и они долго не могли сообщить по Станциям. Искали сами. Потом послали к нам человека. Сразу после нашего разговора меня со Станции и вызвали. Услышал я — черт возьми, вот так штука! И вам — а вас и след простыл…