Найдя в себе мужество навсегда отказаться от прежнего направления, Васильев не знал еще, каким будет новое. Тогда он еще не думал о традиционном реализме, очевидно, полагая его исчерпавшим себя благодаря гению великих мастеров прошлого, перед которыми художник всегда преклонялся. И пока он не видел, а точнее, не испробовал по-настоящему другого творческого пути, к нему пришло незнакомое раньше чувство опустошенности и отчаяния. Он оставил живопись, не делал никаких зарисовок, даже эскизов.

В эти несколько месяцев полного творческого бездействия Константин особенно близко сошелся с Шорниковым.

Олег, по шутливому выражению Васильева, представлял собой «смесь славянской каши с чухонским маслом». Впрочем, «масло» это занимало изрядную долю. Его родословная ниточка, тянувшаяся по линии отца к марийским корням, накрепко связала этого человека с лесом, нетронутой природой… Свое свободное время он проводил в самых глухих лесных уголках, на проделанных им заветных тропках. Тихий и величественный лес был его творческой лабораторией. Там он по-настоящему вдохновлялся, размышлял, сочинял стихи, а подчас, увлекшись прогулкой, оставался ночевать под какой-нибудь вековой, дышащей внутренним теплом березой.

Именно с этим своим другом и зачастил Васильев в лес. А вскоре начал прихватывать этюдник и кисти. Олег неизменно брал с собой блокнот и карандаш. Творческий процесс стал для них своеобразным священнодействием и не нарушался разговорами: каждый, облюбовав приглянувшийся уголок, занимался своим делом. Получив удовлетворение от работы и вместе с ним добрый заряд целительной энергии, друзья испытывали еще большую потребность в общении. Шорников, поклонник русских народных сказок и всевозможных поверий, рисовал в воображении Константина таинства языческой Руси, создавая мифические образы и наделяя их поэтической речью.

Васильев серьезно слушал друга, но в долгу не оставался и порой показывал Олегу, что и у него, «лесного человека», есть пробелы в познании царства природы.

— Чем живая природа отличается от фотографии? — озадачил он как-то Олега.

— Ну, наверное, тем, что снимок — это всего лишь мгновение жизни, — ответил поэт.

— Так, да не совсем: это твое мгновение всегда останется мертвым. А вот мастерски написанная картина вполне может как бы перенести зрителя в реальную среду.

Помолчав, Константин дотронулся рукой до мохнатой лапы елки и, приглаживая хвою по иголочкам, спросил:

— Какого она цвета?

— Темно-зеленого…

— Давай-ка отойдем.

Они отступили шагов на пять.

— А теперь какого?

— Чуть светлее темно-зеленого…

— И все?! Ты приглядись, приглядись. Какие еще оттенки?

Благодаря упорству Константина Олег уловил около десяти различных цветовых оттенков: белый, розовый, фиолетовый, а ближе к стволу даже черный.

— Все это рефлексы, — пояснил художник, — наложение на нашу елочку отраженного света от песчаного грунта, соседних деревьев, поляны с травами. Чистых цветов в природе не бывает. Белому может неожиданно сопутствовать едва уловимый фиолетовый, а красный уравновешивается зеленым… Но этого простой человек, не художник, не замечает, а видит лишь основные доминирующие краски.

— Хорошо, — прервал его Олег, — но при чем здесь фотография?

— Да ведь именно так, в основных красках, производится цветопередача даже на самых качественных фотографиях. А художник улавливает оттенки цветов — это чудо игры полутонов, воспроизводит их на полотне — и зритель чувствует истекающие с холста живые флюиды природы.

Васильев присел на траву, подминая хрустящие стебли, и продолжил задумчиво:

— Так же и в музыке: при звучании одной ноты вместе с основным возникают и соседние тона, близкие к нему по частоте — обертоны. В музыке они, как полутона в живописи, придают голосу своеобразную окраску, неповторимый тембр. Без них исчезнет эффект «живого голоса». — И вдруг весело добавил: — Так что присматривайся, друг, к полутонам в природе, ищи их и в своей поэзии…

Но за обычными шутками и некоторой беспечностью товарища Олег, хорошо понимавший Константина, подмечал постоянное напряжение его мысли, мучительно стремившейся найти решение какой-то важной задачи.

Общение художника с природой незаметно всколыхнуло впечатления детства, то время, когда они вместе с отцом бродили вдоль Волги и Свияги, по их сказочно красивым гористым берегам и заливным лугам, заходили в живописные леса, где отец учил его многое подмечать и запоминать. Словно предчувствовал Алексей Алексеевич в те годы скорое расставание и давал сыну напутствия на всю жизнь. Шепнули тогда Константину свои заветные слова и лес, и долы, и могучие реки, и вот теперь, на пороге зрелости, его сердце откликнулось на те голоса, забилось в каком-то добром предчувствии…

В один из великолепных весенних дней 1964 года друзья возвращались из Казани. Не доезжая поселка, они сошли с электрички и продолжили путь знакомыми лесными тропинками. Пробуждающаяся природа радовала их обилием искристого света, отраженного от островков снега и от множества ручейков, радовала суетой копошащихся после зимней спячки насекомых, гомоном озабоченных птиц.

И вдруг среди всех хлопот этой возрождающейся жизни они услышали нежную, вековую песню жаворонка…

Константин почувствовал на себе действие разлившейся повсюду гармонии. Этот ласковый строй природы и одновременно буйное ее жизнелюбие и было как раз тем, чего так не хватало Константину и так страстно жаждало его сердце. Это была одухотворенная природа. Вольно или невольно художник сделал важный шаг на пути ее интуитивного постижения. Совершился тот толчок, который давно назревал и уже был подготовлен новым ходом мыслей и мировоззрением Васильева.

Началось бурное возвращение к искусству позитивному, к нашей народной литературе: сказкам, легендам, преданиям и поверьям. Васильев хорошо сознавал, что именно в этих закромах народной духовности найдет он то нравственное начало, которое послужит ему подспорьем в общении с природой, поможет восстановить притуплённый у цивилизованного человека высший дар — способность читать книгу природы и понимать ее язык, проникать духовным взором в тайны мироздания.

Со свойственной ему творческой увлеченностью Константин занялся пейзажными зарисовками, потребовав от себя качественно нового подхода к этому жанру. Его уже не могли устроить холодные отпечатки пусть даже самых красивых и таинственных; уголков природы. Он искал тот потаенный смысл, который одухотворил бы пейзаж…

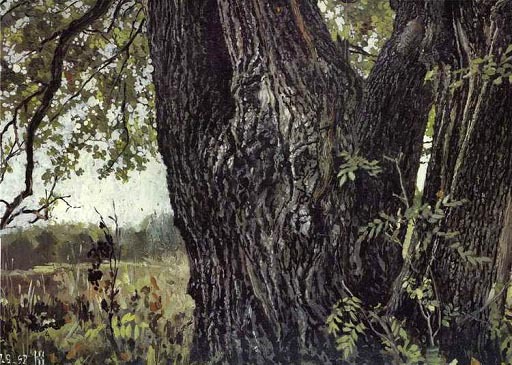

Необычное облако будто возносится ввысь. Вековые деревья пробуждают представление о таинствах совершавшегося под их кронами древнего обряда…

Его пейзаж — всегда живой, населенный если не какими-то фантастическими духами, то, во всяком случае, их символами. Постигая глубины русских народных сказок, Васильев, как когда-то Александр Сергеевич Пушкин, требовал языческого присутствия в лесу наших добрых гениев: русалок, лешего, кикимор — загадочности… Чтобы не было так, как сказано у поэта: «Без тайны лес, без плясок нивы…»

Весь этот сплав народного мифотворчества и живой природы Васильев мастерски отразил в своих полотнах. Среди работ художника нет ни одного нейтрального пейзажа, каждый несет ярко выраженное чувство.

Вот, казалось бы, скромная работа, где на фоне молодых зеленых побегов изображен могучий древний дуб. Этот исполин с царственной мощью расположился на кусочке отведенной ему судьбой земли. Он стоит там, сохраняя гордость и величие, словно не замечая того, что утерял всех своих сверстников… Но, видимо, знает этот патриарх лесов какую-то тайну и хранит ее до поры, чувствует еще в себе силу и ждет условного часа…

Есть у Алексея Константиновича Толстого интересная запись о работе Фидия «Зевс»: «Ласковый царственный взор из-под мрака бровей громоносных…» Что-то родственное, мощное несет и васильевский «Дуб»: фактура ствола крупная, иссеченная и в то же время притягательная своей теплотой.