– Вот, – сказала переводчица, неприязненно глядя на журналистку. – М-м… мадам хочет задать вам несколько вопросов.

Мадам на вид было лет двадцать. Она совсем не знала русского. Целый день она уговаривала переводчицу подойти к Эльке, но переводчице все было некогда. Теперь ей все равно надо было ехать в гостиницу ужинать. Она согласилась. Фрау Эльза, к которой переводчица была приставлена, отпустила ее с журналисткой, сказав, что несколько минут они обойдутся без перевода.

Журналистка начала быстро сыпать по-немецки. Ее интересовал Элькин режим. Элька рассказала. Когда дошла до второй тренировки, двадцатилетняя мадам задумчиво спросила:

– А потом?

– Домой и спать, – сказала Элька, и журналистка развеселилась.

Но, глянув на хмурую переводчицу, задала новый вопрос – теперь о годовом ходе тренировок: как круглый год? Не отдыхая?

– Нет, – ответила Элька. – Бывают две недели полного отдыха. Летом, в начале августа.

Про лето она сказала по-немецки. Все-таки в школе у нее была пятерка.

– О! – восхитилась журналистка и медленно, чтобы Элька поняла, стала спрашивать: есть ли у нее братья и сестры, кем работает ее тетя, как Элька учится, что она любит больше всего делать.

Пришел водитель, включил свет. Тренировка кончилась. Подошли фрау Эльза с мальчиками и Анне Витте, Лизабет без хвоста, зато с косичками, торчащими из-под шапки. Она грызла барбариску. Пришел Элькин тренер. У самых дверей уселась сердитая болгарка Цветанка. Русских почти не было видно – москвичи разъехались по домам, а ленинградка Оля Кузьмичева сидела, невидимая из-за большой сумки и распялки с платьем.

– Англичане музыку сдали? – крикнула в открытую дверь девица с надписью «Служебный» на пропуске, выглядывающем из нагрудного кармана.

Ей ответили. Водитель захлопнул дверь. Автобус плавно тронулся. Эльку качнуло. Поехали.

На разминке перед короткой программой Света Горлунова упала. Было встала, покатилась, роняя капли с мгновенно намокшей юбочки, но ее подозвал тренер, начал что-то говорить и, вдруг взорвавшись, накричал на нее.

– Я… Я не… – оправдывалась Горлунова.

Она была накрашена, завита. Все смотрели на лидера, которого ругал при всех, не щадя, тренер.

Эльке сидела у выхода на лед – это была не ее разминка. «Складной метр, железная линейка», – думала Элька, глядя на Горлунову с горящими щеками. Та всегда каталась подчеркнуто сухо, техничность ее спасала. Заданные элементы она исполняла, пробыв на льду определенное время. Умение. Скорость. Никаких чувств – они мешают.

Только что Элька причесывалась, не могла придумать, что будет лучше. Понимала, что думает не о том, но все-таки… Два хвоста завязать? Не хочется. Один? Будет бить по лицу. Косичку заплести? Волосы недостаточно длинные… Две косички? Тут вспоминалась Лизабет в очках… Наконец Элька просто заколола волосы шпильками.

Нельзя, не нужно было ей приезжать так рано и смотреть чужие выступления, и она, посмотрев только Анне Витте, сразу же ушла, не слушая разговоров вокруг и ни на кого не глядя.

Анне выглядела сегодня взрослее, глаза подкрашены поярче, незаметные сережки сменила она на маленькие жемчужины. Мальчишеская стрижка, но кончики волос подвиты. На шее ленточка в тон платью. Она упорно шла вслед за Горлуновой.

Толстушка Лизабет в короткой программе нападалась, но ее как будто даже похудевшее – без очков – лицо оставалось невозмутимым. Одна нарумяненная щека бледнее другой, уж не щекой ли проехалась по льду? Ее ободряюще хлопали по плечам, оценки на табло высыпали приличные, и Лизабет пристроилась у бортика смотреть, сменив коньки на лохматые унты и сразу заметно уменьшившись в росте.

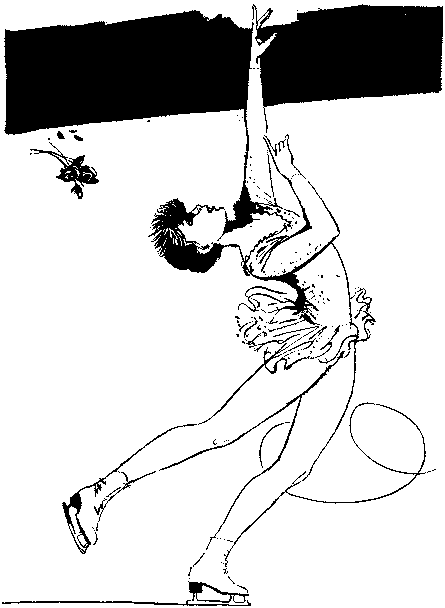

Она улыбнулась Эльке и что-то сказала, нечто вроде: счастливо, мадемуазель! И, благословленная, Элька шагнула с ковра на ледяной пласт, покрутилась у бортика, назвали ее имя, и она, оказавшись на середине, выпрямилась, подняла голову движением, так бесившим Свету Горлунову.

У нее была светская музыка пятнадцатого века. «Танец миледи Кэри». Какой-то аноним восхищался миледи и не мог ничего о ней не поведать. Бледная, взволнованная миледи шла среди блеска и света. Ее платье трепетало и переливалось. Невозмутимый ход размеренных клавесинных восьмых сопровождал ее, странный верхний голос позванивал высокими нотами, бесконечно спускался вниз, замирая, и, найдя причудливое разрешение, замер совсем,

И все увидели миледи – юную, но уже не девочку, а даму, надменную, с некоей особенностью, непонятностью, не дававшей покоя анониму пятнадцатого пека. Единым сердцем зрители влюбились в неизвестную аристократку, и судьи были покорены, глядя, как взмывает и плывет надо льдом в прыжках, а потом делает забытый, никем больше не исполняемый пируэт девочка с челкой под странный аккомпанемент лютни и клавесина, и пируэт по форме идеален, а прыжки по полетности неповторимы.

Эльке бросили цветы, хотя голос по радио убедительно просил этого не делать. Элька унесла с собой букет, и он долго стоял в банке. Едва заметный зеленый след – запачкала рукав на белом платье – потом всегда напоминал о том букете. Элька передвинулась на восьмое место со своего предпоследнего – по сумме двух программ. Ее поздравила Анне Витте. Мрачная Цветанка кивнула ей черной головой, и Элька так и не услышала, что за язык – болгарский.

Половинка следующего дня оказалась свободной, и Элька отравилась гулять. В Москве не было ветра. В то утро шел снег. Больше Эльке погулять одной не удалось, и Москва надолго осталась для нее заснеженным городом, который она тем утром увидела. Элька заблудилась в центре, попала после улицы Горького на Калининский проспект – эти названия она знала, долго кружила по какой-то улице, попадая то к одному посольству, то к другому. Сначала было не по себе, потом стало весело. Белый, шумный город. Пушистые сугробы. Иностранные машины, которых еще никогда не видела. Негритянка в шубе и негритенок с лопаткой и санками у одного из посольств. Элька попробовала московское мороженое, но доела его, разочарованная: не такое уж и сказочно вкусное. В маленьком магазинчике она купила замечательного игрушечного котенка, задиру, лохматого, с зеленущими глазами – весь он словно говорил: ну, берегитесь все собаки! – а шерстка у него была мягкой, хотя в лапах прятались, как у настоящей кошки, коготки. Элька увидела памятник Маяковскому и поняла, что снова выбралась на улицу Горького. Спустившись в метро – это была самая красивая станция, какую она видела в Москве, – вышла, решив, что теперь-то уж не заблудится, если пройдет немного поверху. Разумеется, она сразу же заблудилась. Пришлось сесть в такси: она могла опоздать на тренировку. В такси ехала с некоторым страхом: у тети такси, телеграмма считались чем-то исключительным. Телеграмма приносила весть о несчастье, на такси мчались тоже из-за какой-то беды. Сейчас беды не было, наоборот. Москва мелькала за окном, но это было все равно что просмотреть комплект открыток. И только увидев рассерженного тренера – елки-палки, я тебя выдеру! – отошла и повеселела.

Не было времени. Тренировки – свои и чужие, где сидела зрителем, – рисовала на картоне: утащила из пресс-центра стопку картона, что там с ним делали, непонятно; смотрела урывками телевизор, попадая либо на хоккей, либо на учебную программу: крестьянская война, типичные представители семейства губоцветных, каждая функция имеет свою область определения… Прилежно слушая передачу для девятого класса, она думала об Андрее Усове. «Он…» – она запиналась, вскакивала, ходила по комнате, присаживалась, скова оказывалась на ногах, смотрела в экран, где менялись графики, которые она будет проходить на будущий год. Он… его не хватало, и никакая Москва не могла его заменить, ничто, никакая радость или огорчение. Он словно незримо присутствовал здесь, и что ни делалось, делалось Элькой для него. Вернее, из-за него.

Чем-то напоминал его фигурист, сказавший «Хорошо!» – усмешкой ли, оценивающим прищуром.