Изыскатели-железнодорожники

Начальник изыскательской партии по изысканиям железнодорожной линии от одного города до другого приезжает в начальный пункт. С ним его заместитель, два нивелировщика, пикетажист, человек пятнадцать рабочих — мерщики, реечники, рубщики. В портфеле начальника партии — карта, самая подробная, какая только существует, но все же масштаба мелкого; на карте намечены два варианта трассы: по долине одной реки и по долине другой.

Все работники партии вышли в поле. Впереди — начальник с биноклем, с компасом, с эклиметром; с ним трое рубщиков.

Надо суметь трассу провести так, чтобы выбрать действительно лучший вариант. При минимуме земляных работ линия не должна слишком извиваться и подъемы нельзя намечать чересчур крутыми. А местность подчас бывает такая, что, как говорится, чорт ногу сломает. Скалы, нависшие над горным потоком, девственные леса с буреломом, болота...

Все изыскатели помогают своему начальнику партии в выборе направления.

— Ну как, товарищи, куда же идти дальше?

— А что, если на ту сторону речки? Там вроде не так круто.

Иной раз сметливый рабочий может предложить правильное решение. Ум — хорошо, а два — лучше.

Но одного опыта, одного глазомера далеко не достаточно. На помощь приходит теодолит.

Очень помогает, особенно в закрытой таежной местности, тахеометрическая съемка рельефа по узкой, 50-200 метров, полосе. По полученному плану в горизонталях этой полосы масштаба 1 : 2000 всегда можно уже вечером в палатке сообразить и прикинуть этот наилучший вариант.

В «Инженерах» Гарина-Михайловского очень красочно описываются железнодорожные изыскания, но, с нашей точки зрения, неверно. Изыскатели идут чуть ли не по 10-15 километров в день, мало обращая внимания на местность. У читателя создается впечатление, что особенно задумываться над тем, где провести трассу, незачем. А ведь иной раз изменение угла поворота на 1° даст государству экономии на сотни тысяч рублей.

Есть одна вещь, которая связывает начальника партии по рукам и ногам. Это предельный уклон, круче которого он не имеет права ни подниматься, ни спускаться.

При изысканиях магистральной линии на каждый километр расстояния он может подняться в высоту самое большее на 10—11 метров.

Начальник партии ведет трассу по горной долине. Пока уклон позволяет, он ведет ее по одному из берегов, но местность все повышается, трасса начинает зарываться в землю. Чтобы набрать уклон, можно пересечь ручей, потом вновь вернуться на свой берег, но постепенно долина суживается, падение ручья становится круче. Деваться некуда.

На железной дороге между Белореченской и Туапсе очень хорошо видно, как изощрялись изыскатели, чтобы выдержать уклон, пересекая Кавказский хребет. Они заворачивали трассу в боковые долины, но те тоже спускались чересчур круто. Тогда они вновь поворачивали и уходили прямо в гору туннелем; туннель этот делал большую петлю, и изыскатели вновь возвращались к прежней трассе, но оказывались уже на 25-30 метров над нею. Уклон был набран.

Конечно, петли удлиняют путь, а туннели удорожают строительство, но ничего не поделаешь — предельный уклон.

Шоссейные дороги могут идти под более крутым уклоном, с подъемом в 50 и больше метров на километр, поэтому они проводятся в таких местах, где строительство железных дорог стоило бы колоссальных затрат.

Таков, например, известный Памирский тракт от Оша до Хорога, пересекающий три хребта и поднимающийся на высоту более 4000 метров.

Мне пришлось проехать на автомашине от Сталинабада до Куляба по горной местности. По карте по прямой расстояние там 110 километров, а мы сделали по петлям, поднимаясь и спускаясь, 215 километров.

Вернемся к нашему начальнику партии. Наконец лучший вариант трассы выбран. Рабочие рубят просеку, с лентой идут два мерщика и пикетажист, через 100 метров забиваются пикеты, на всех перегибах местности также забиваются колья — плюсы. Пикетажист все время в пикетажной книжке рисует ситуацию. Частично он рисует на глаз по 20 метров в обе стороны, а более важные предметы, например здания, привязывает рулеткой.

Железнодорожная трасса редко идет по прямой; она то и дело поворачивает, обходя горы, переходя через овраги и реки под углом, близким к 90°.

С кривыми участками трассы у пикетажиста всегда бывает много хлопот. Ему приходится разбивать кривые.

Старший инженер партии, идя с теодолитом впереди по просеке, доходит до какой-то точки и на этой точке делает угол, предположим, вправо. Но ведь поезда не ходят по ломаной линии. Оказывается, старший инженер идет по двум касательным к окружности определенного радиуса.

В свое время мы с вами в пионерском лагере разбивали повороты дорожек с помощью веревки или рулетки, пользуясь ими как гигантским циркулем. Но там радиус кривой оказывался достаточным в 10 метров. На магистральных железнодорожных линиях этот радиус равен 500-1000 метров, на Октябрьской дороге — даже 2000 метров. Такую кривую от центра окружности не разобьешь.

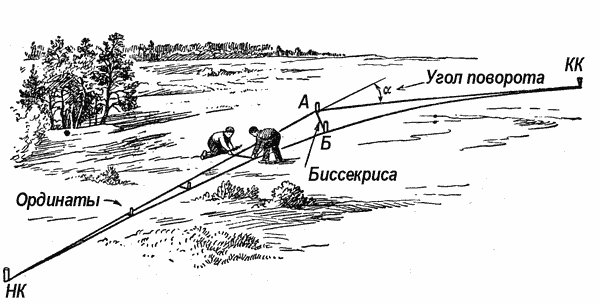

Разбивается кривая по специальным таблицам, не от центра окружности, а короткими ординатами от обеих касательных; но сперва надо найти по этим таблицам и отметить на местности точки начала и конца кривой (НК и КК) и из вершины угла выставить биссектрису Б.

Сзади пикетажиста идут два нивелировщика, один за другим, и нивелируют пикеты и плюсы.

Вечером по вычисленным отметкам поверхности земли — черным отметкам — чертится продольный профиль трассы. Изыскатели по вычерченному профилю проводят линию поверхности будущего железнодорожного полотна. Эта проектная линия называется красной, и отметки, относящиеся к ней, пишутся красной тушью. Ее стараются провести так, чтобы пришлось как можно меньше копать землю и чтобы вынутую из выемки землю можно было использовать поблизости для насыпи. По профилю подсчитывается, сколько всего земли нужно вынуть и насыпать.

Изыскатели намечают также, где построить станции, разъезды, мосты, трубы, переезды и другие железнодорожные сооружения.

Когда начинается постройка железной дороги, геодезисты являются неизменными спутниками строителей.

Изыскатели через 2 километра поставили в стороне репера; теперь геодезисты от этих реперов с помощью нивелира точно указывают, где и сколько копать, где и сколько насыпать, а потом по готовому полотну проверяют укладку рельсов и подсыпку балласта.