Любопытное сооружение возникло при Николае I для передачи депеш из Петербурга в Варшаву и обратно. Царь был обеспокоен волнениями в Польше, лишенной самостоятельности, расчлененной между тремя государствами. Электрических телеграфов в России еще не было, и для спокойствия царя из Петербурга проложили к крамольной Варшаве телеграф оптический. На протяжении почти двух тысяч верст расставили башни, каждая выглядела, как каланча, вздымавшаяся над лесами, полями, деревнями. На вершине башни крылья, как у ветряной мельницы, с той, однако, существенной разницей, что крылья на башнях могли сближаться между собой и раздвигаться на заранее известный угол. На этом и была построена азбука для передач текста депеш. На башнях дежурили вооруженные подзорными трубами солдаты-махальщики: каждый видел своего соседа слева и соседа справа и, заметив движение крыльев, тотчас репетовал это движение; затем отбивал поворот кругом и ждал, когда сигнал переймет следующая башня. За одним сигналом следовал второй, третий, четвертый… Каждое сочетание крыльев обозначало какое-нибудь слово (солдату, понятно, неизвестное) или часть слова.

Капитан Зиночка показал нам чертежи и рисунки и этой исторической древности. К постройке оптического телеграфа были привлечены военные инженеры — иными словами, бывшие воспитанники училища прошлого века. Это открытие, разумеется, повысило нас в собственных глазах. А в день ближайшего же отпуска юнкера поспешили к Зимнему дворцу. Вот она, башня оптического телеграфа номер один. Единственная, которая уцелела. Если глядеть из Адмиралтейского проезда — она будто павильончик на крыше дворца, среди ваз и статуй.

Добрые наши отношения с Зиночкой никак не снимали с юнкеров необходимости всерьез изучить телефонно-телеграфное дело. На зачете, в частности, требовалось бойко отстучать ключом текст депеши, а также по точкам-тире на ленте прочитать смысл ответной. Ведь каждый из нас мог угодить и в войска связи — специального учебного заведения, чтобы выпускать офицеров-связистов, не существовало.

И для понтонных батальонов готовили в нашем училище офицеров, и для инженерных частей всех других назначений.

Вспоминаю зубрежку военных уставов… Брр… Хуже зубной боли! Лишь впоследствии, уже офицером, я понял, что уставы для существования армии столь же необходимы, как костяк в теле живого организма. И проштудировал их заново, уже осмысленно.

Появлялся в училище и вел с нами занятия по тактике полковник генерального штаба. Мундир с иголочки, серебряные аксельбанты, густо напомаженные волосы, как лакированная покрышка на голове. И — плохо скрываемая при входе в класс снисходительность большого барина, вынужденного заниматься пустяковым делом. Учил нас генштабист, что такое полк, дивизия, армия, каково их административное устройство, какие задачи выполняют в бою инфантерия, кавалерия, артиллерия. С особым удовольствием называл великих полководцев, начиная с Александра Македонского и кончая Наполеоном, приводя примеры их победоносных операций… Суворов и Кутузов почему-то выпадали из его внимания. Говорил генштабист красиво, казалось, тончайший аромат французских духов шел не от мундира, а из-под его закрученных усов вместе с изящными словами. Слова изящные — а в речи холод…

Не сразу мы поняли, что человек этот нас, будущих саперов, презирает: ведь мы не блестящие лейб-гусары, кавалергарды или драгуны, а всего лишь люди с лопатами и топорами, чернорабочие войны. То и дело мы слышали: «Это, пожалуй, опустим…» Или: «В вашей службе это не понадобится — вам ведь не управлять войсками…»

Убил он в нас интерес к тактике. Между тем тактика действий войск, как мы почувствовали, это прежде всего сфера высокоорганизованного человеческого мышления. В беседах между собой юнкера признали, что даже сражения чемпионов на шахматной доске по глубине интеллектуальных усилий уступают сражениям полководцев. Мало того, у шахматистов жертвами падают деревянные фигурки, а на поле боя ведь живые люди…

Тактика — наука побеждать. Но разве саперу она не по разуму? Конечно, щеголь с серебряными аксельбантами неправ! Пример — Кутузов, вышел из саперов.

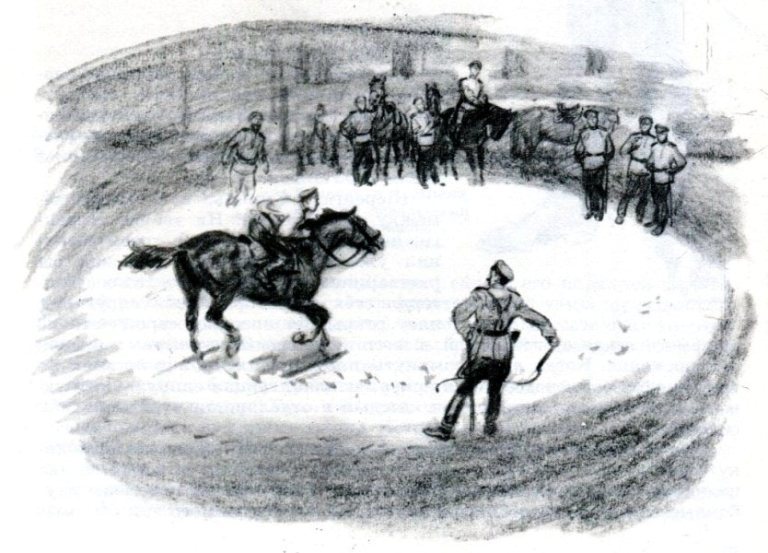

Обучали нас, юнкеров Николаевского инженерного, кроме всего прочего, верховой езде. Саперному офицеру, по закону, наряжается в строю лошадь. Преподавателем верховой езды был ротмистр. Среди юнкеров держался слух, что его вышибли из гвардии. За дуэль. Так или иначе, но кавалерист был всегда под мухой, разговаривал злобно. Но случилось кому-то из наших увидеть его на конюшне, среди лошадей… Совсем другой человек. Ворковал, как голубок, целовался с конягами, а те совсем по-свойски обшаривали у него карманы… Тронуло нас это открытие — и по всему училищу распространились симпатии к ротмистру-неудачнику.

На занятия ходили в цирк «Модерн». Деревянное, посеревшее от времени и непогоды здание цирка на Петербургской стороне почти вплотную примыкало к только что отстроенной столичной мечети с бирюзовым куполом, двумя минаретами и великолепным порталом; скульпторы с арабского Востока для украшения портала разработали мотив ячейки пчелиного сота — и целой, и надломленной, и косо срезанной; вдобавок вдохновение художника — и родилось явление большого искусства… Редкий прохожий не задержится, чтобы полюбоваться мечетью. А рядом — оскорбление для глаза: неуклюжий, словно собранный из старых досок балаган.

В этом здании с громким названием цирк «Модерн» мы, юнкера, и собирались для верховой езды. Днем представлений не было, и владелец цирка, как видно, сдавал помещение нашему училищу. Ходить нам было близко — только через Неву.

На арене, пощелкивая бичом дрессировщика, встречал нас ротмистр. Бич этот в его руках имел особое свойство: если юнкер, взобравшись в седло, робел тронуть лошадь, кисточка бича мгновенно раскалялась — во всяком случае, незадачливый всадник чувствовал ожог на спине или пониже спины; тут же его оглушал зычный ротмистров окрик:

— Что вы сидите, как г… на лопате!

Лошадь сама собой срывалась с места, принималась привычно рысить по кругу, а юнкер, в ужасе от мысли, что свалится с седла и попадет под копыта, творя молитву, хватался за гриву…

А ротмистр:

— Ккк-ку-даа?.. Домой потянуло, к мамочке?.. Убрать руки! Выпрямиться! Держаться в седле только шенкелями!

Это было самое мучительное. Стремена убраны, упереться ногами не во что, выворачивай колени внутрь, прижимай к бокам лошади. А если не прижимаются?.. Тогда, подкидываемый на рысях в седле, начинаешь терять равновесие, заваливаешься на бок — и… Уже зажмурился, чтобы не видеть собственной гибели. Но судьба смилостивилась — попадаешь не под копыта лошади, а в сильные и сноровистые руки солдата-конюха.

И опять на коне. И опять ожоги и окрики. Исчерпал последние силы — остается, кажется, одно: умереть… Но в последний момент слышишь спасительное:

— Все! Урок окончен. Приготовиться следующей группе! — И ротмистр, волоча бич и закуривая, удаляется с арены.

Лошади, умненькие, остановились, предоставляя нам, с позволения сказать, всадникам, как попало сползти на землю. Сползли — а с места не тронуться. Ноги стоят врозь и не желают идти… Только отстоявшись и размяв руками икры и бедра, заставляешь себя, как на ходулях, проковылять к выходу…

Но неунывающая молодость! Хохоча и подтрунивая друг над другом, мы воображаем себя на лошадях, и не в пустынном цирке на уроке, а на вечернем представлении перед публикой. Гвоздь программы! Никакие клоуны так не рассмешили бы зрителей. Эх, хозяева цирка, где ваши коммерческие соображения?..

И опять строевые…

Со старшекурсниками, которые, спасибо, поставили нас на ноги, мы дружески расстались. Занятия повели офицеры. Взамен одиночных начались учения взводные и ротные. Потом роты свели в батальон.

Шеренга… Стоишь, как впаянный, между товарищами. Ни ты без шеренги, ни шеренга без тебя в твоем сознании уже не существуют. Ты как бы растворился в строю, но от этого не потерял себя — наоборот, тебя вдруг осеняет открытие: военный строй — это не арифметическая сумма людей, а нечто большее. Это кремень и огниво одновременно. Когда люди сомкнуты плечом к плечу, в действиях их как бы сама собой высекается искра, выплавляющая единую слитную волю. А где спаянность, там и каждый в отдельности чувствует себя силачом.