Все это, по крайней мере, было понятно мне с самого начала; я немедленно занялся вычислением мотива, обратившись к внимательному изучению каждого случая. Мотив со временем также стал мне ясен, — но к мотиву, вероятно, правильней будет обратиться позднее. Затем мое внимание привлекли рисунки на папирусе, и я искренне надеялся, что их разгадка ближе подведет меня к раскрытию тайны.

В первую очередь я обратился к фигурам орнамента, и само прочтение их не составило для меня труда. Но я был уверен, что прочитанное скрывает некий глубокий эзотерический смысл — а он почти до самого конца ускользал от меня. Как вы можете видеть, орнамент состоит из двух волнистых линий разной длины, изображений змей, треугольников, похожих на греческую «дельту» и предмета, напоминающего по форме сердце, за которым стоит точка.

Эти изображения следуют друг за другом в определенном порядке на всех папирусах. Что же, спросил я себя, должны означать эти фигуры, — буквы, цифры, вещи или абстрактные понятия? Определить это мне удалось сравнительно легко, так как я часто, размышляя об изогнутых формах латинской буквы «S», задавал себе вопрос, не пытался ли создатель буквы изобразить: S — это сибилянт или шипящий звук, а змея — животное шипящее. Мысль эта, мне кажется (хотя я могу и ошибаться), не приходила на ум филологам; но вы, конечно, знаете, что первоначально все буквы являлись изображениями вещей, а что может изображать буква S, как не змею? Поэтому мое исходное предположение гласило, что все змеи на рисунке обозначают сибилянт, то есть букву С или S. Приняв это допущение, я заключил: во-первых, все прочие фигуры также обозначают буквы; и во-вторых, все фигуры являются изображениями вещей, которые первоначально отображали соответствующие буквы. «М» — один из «плавных», текучих звуков, а буква М в современном написании есть лишь сокращенная волнистая линия; первоначально она и писалась в виде волнистой линии и представляла на письме поток бегущей воды; своим названием она обязана тому обстоятельству, что звук «М», издаваемый со сжатыми губами и некоторым усилием, в известной степени напоминает журчание воды. Поэтому я принял более длинную волнистую линию на рисунке за «М», а отсюда немедленно следовало, что короткая линия обозначает «N» — ибо в наиболее часто встречающихся европейских алфавитах нет других пар букв, различающихся по длине (в отличие от формы), кроме «М» и «N», а также «W» и «V»; в самом деле, если французы именуют W «двойным V» или «дубль вэ», мы можем с полным правом назвать М «двойным N». Но в данном случае длинная волнистая линия не обозначает W, и короткая никак не может быть V. Итак, это N. Оставались лишь треугольник и сердце. Я не мог припомнить ни единой буквы, которая могла бы изображать сердце; но я знал, что треугольником обозначена буква А. Первоначально ее писали без поперечной перекладины, а две ножки писались не раздельно, как сейчас, но слитно — таким образом, буква образовывала треугольник. За исключением сердца, я расшифровал всю надпись; с пропусками на месте сердца, она читалась следующим образом:

{SS

«mn {anan… san»

{сс

Но «С» перед «А» никогда не бывает шипящим (за исключением группы так называемых «романских» языков) — оно всегда гортанное и потому могло быть отброшено. Почти нет и слов, начинающихся с «мн», помимо «мнемоники» и тому подобного; поэтому я заключил, что между этими буквами была опущена гласная — и следовательно, опущены все гласные, кроме «А»; далее, поскольку двойное S никогда не может следовать за N, я понял, что либо между двумя S была опущена гласная, либо первое слово заканчивалось первым S. Так я получил:

«m ns sanan… san»

или, подставляя теперь уже очевидные гласные:

«mens sana in… sano»

Теперь я уже мог догадаться, что сердце означает слово «corpore»[274], тело (латинское слово для сердца — «cor»), точка же — указывающая на то, что слово написано в сокращении — полностью подтверждала все мои выводы.

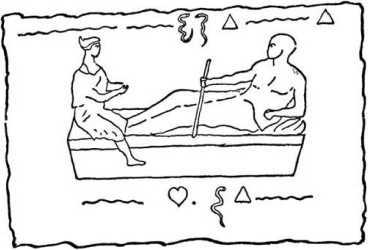

До сих пор все шло гладко. Но обратившись к центральным фигурам, я на протяжении многих дней лишь понапрасну истощал свои силы. Вы слышали, как я издал возглас радостного изумления, когда луч света наконец рассеял тьму. Собственно говоря, я с самого начала осознавал общее значение этих фигур, так как сразу заметил их сходство с погребальными рельефами классической древности. Если вы не знакомы в подробностях с техникой подобных рельефов, я покажу вам один из них — я сам нашел его на древней могиле в Таренте[275].

Залесский извлек из ниши небольшой фрагмент мелкозернистого мрамора размером примерно в квадратный фут и положил его передо мною. На одной из сторон был высечен изысканный рельеф.

— Это, — продолжал он, — типичный образчик греческого надгробия; увидев одно из них, вы можете смело сказать, что видели все, так как они на удивление мало различаются между собой. Как вы можете заметить, здесь изображен мужчина, возлежащий на ложе; в руке он держит patera, или блюдо, наполненное виноградом и плодами граната, а за ним треножник с яствами, которыми он лакомится. У его ног сидит женщина — греческие дамы никогда не возлежали за столом. К этим фигурам временами добавляется конская голова, собака или змея; такие изображения практически без изменений повторяются на всех погребальных рельефах. Не приходилось сомневаться, что подобное надгробие легло в основу рисунка на папирусе — особенно учитывая, с какой абсурдной на первый взгляд последовательностью во всех случаях убийства под язык жертвы помещали обрывок папируса, намазанный медом. И тогда я сказал себе: это может объясняться только тем, что убийцы следовали некоему строгому и точному ритуалу, отклонение от которого не дозволялось ни при каких обстоятельствах — возможно, потому, что ритуал этот служил для их соратников сигналом к дальнейшим действиям. Но что это был за ритуал? Здесь я мог дать ответ, лишь ответив на остальные вопросы: почему под языком и для чего? Причины как таковой нет, если не считать того, что греки (у римлян этот обычай появился достаточно поздно) всегда клали obolos, или мелкую монету, под язык умершего в качестве платы за переправу через Стикс, реку призраков; что для тех же греков мед являлся священной субстанцией, которая тесно связывалась в их сознании со скорбной темой Смерти — и этой субстанцией они умащали тела умерших, а иногда, особенно в Спарте и на пеласгическом юге, использовали ее для бальзамирования; мед употреблялся дли возлияний Гермесу Психопомпу, проводнику умерших в страну теней, мед жертвовали всем хтоническим божествам и душам усопших в целом. Вы ведь помните, к примеру, меланхолические слова Елены, обращенные к Гермионе в «Оресте»:

И прядь волос моих ты бережно возьмешь

И, посетив могилу Клитемнестры,

Там медомлечьем с пеною вина

Гробницу ей ты оросишь…[276]

И то же везде. Итак, ритуал убийц был греческим, а их культ — греческим культом, вероятней всего южногреческим, спартанским: чрезвычайно консервативные обитатели тех мест дольше других упорно придерживались подобных полуварварских обрядов. Это соображение укрепило меня в мысли, что центральные фигуры папируса были скопированы с греческого образца.

Далее, однако, я зашел в тупик. Меня совершенно озадачил жезл в руке мужчины. Ни на одном из греческих надгробий нет ничего похожего на жезл, кроме одного хорошо известного примера, где бог Гермес — обычно изображаемый с кадуцеем, или посохом, полученным от Феба — ведет умершую деву в страну вечной ночи. Во всех прочих известных мне случаях изображен был не умерший в Гадесе[277], но живой мужчина, наслаждающийся трапезой на этом свете в компании своей живой подруги. Что же мог означать жезл в руке живого человека? Лишь после многодневного напряжения всех сил, после многих дней жесточайшей тревоги, меня осенила мысль, что образ Гермеса, уводящего покойную деву, в данном случае претерпел некоторые изменения; что мужская фигура изображает не живого человека и не человека вовсе, но самого Гермеса, который пирует в Гадесе с душою своей освобожденной от телесной оболочки protégée[278]. Эта мысль привела меня в неописуемый восторг, и вы сами были свидетелем моего волнения. Однако же я увидел в этом рисунке и серьезнейшее отступление от принципов греческого искусства и мысли, тогда как в целом копиисты старались им набожно следовать. Обязана была существовать причина, веская причина для такого вандализма. Найти ее оказалось нетрудно, поскольку я уже знал, что мужская фигура изображает не смертного, но бога, духа, ДЕМОНА (в греческом смысле слова); короткое платье на женщине подсказало мне, что она не афинянка, а спартанка; и не матрона, а девица, девушка, каких называют «LASSIE» — и в моем сознании вспыхнули слова «lassie daemon», Lacedaemon, Лакедемон[279].