Может ли быть школа без карт?

Это был самый обычный школьный день.

И всё-таки он явился для Сережи Ефимова днем открытия, давно уже, впрочем, известного другим ребятам.

Вот как всё произошло.

В этот день, как всегда перед уроком географии, дежурный принес в класс целую кипу карт, свернутых в трубочки.

Дежурный принес карты.

— Ребята, смотрите! — закричал Андрюша Петров, разворачивая одну из них. — Новую тему будем проходить, — Урал!

— Всегда-то ты всё лучше всех знаешь, — проворчал, сидя за партой и даже не поворачивая головы, Сережа, человек по натуре своей во всем сомневающийся.

Андрюшина подвижность всегда действовала ему на нервы.

— Да смотри же ты! — ответил тот, подставляя к самому носу Сергея зеленое поле карты. — Урал Александр Петрович велел дежурному принести. Урал, — видишь?

Но Сережа упрямо ворчал не глядя:

— Какой там тебе Урал?.. Украина это…

Через минуту карта уже висела на стене и ребята толпились около нее.

Да. Это был Урал.

Горные цепи тянулись прямо с севера на юг, резко отделяясь желтыми и коричневыми тонами раскраски от зеленых пространств низменных равнин слева и справа. Переходы красок друг в друга были подобраны так, что казалось, будто изображение горных цепей возвышается над бумагой.

На этом фоне черными кружками выделялись города. Около них условные значки говорили о месторождениях полезных ископаемых: железа, золота, угля, бокситов, марганца, драгоценных камней. Более сорока видов разных условных значков рассказывали об удивительных горных богатствах Урала.

Линии железных дорог змейками тянулись вдоль хребтов, по долинам рек. Знакомые с детства слова бросались в глаза: «Магнитогорск», «Челябинск», «Свердловск», «Златоуст».

Урал — великая кузница нашей страны.

Прозвенел звонок. Учитель географии Александр Петрович вошел в класс. Все разбежались по местам.

— Ну, ребята, — сказал Александр Петрович, — сегодня мы начнем изучать Урал.

Он подошел к физической карте Союза ССР и указкой провел с севера на юг через всю страну.

— На две тысячи сто километров, от вершины Константинов Камень на севере и до верхнего течения реки Урал на юге, от зоны тундр и до зоны полупустынь протянулась эта горная цепь. По ней проходит граница двух материков — Европы и Азии.

Уральские горы состоят из нескольких параллельных хребтов, идущих с севера на юг вдоль меридиана. Здесь есть высокие суровые вершины: Народная, Сабля, Яман-Тау, есть даже небольшие ледники.

Средняя часть Урала сильно разрушена, сглажена. Именно в этой части расположен город Свердловск и проходят основные железные дороги из Европейской части Союза ССР в Азиатскую.

Урал очень богат. Здесь обнаружено более двенадцати тысяч месторождений различных полезных ископаемых, и многие из них — лучшие в мире. Есть тут железо, медь, платина, хром, никель, нефть, уголь, изумруды… Не случайно же на Урале расположены крупнейшие металлургические заводы — заводы заводов. Это с Урала приходят на наши стройки шагающие экскаваторы, блюминги, рельсы, железнодорожные вагоны, тракторы. В годы войны Урал посылал на фронт самые грозные артиллерийские орудия и танки. Вот главные промышленные центры, ребята…

Почти каждую фразу Александр Петрович подтверждал с помощью карты.

Следя за его указкой, ребята видели на физической карте параллельные хребты, идущие с севера на юг, прослеживали по карте растительности, как Урал пересекает различные зоны, начинаясь у холодного Карского моря и заканчиваясь в знойных полупустынях Прикаспия.

Скопления условных значков месторождений на карте полезных ископаемых яснее всяких слов говорили о несметных природных богатствах, а железные дороги, соединяющие именно эти участки, показывали, что человек не только знает о богатствах гор, но и умело использует их.

Почти целый урок говорил в этот день Александр Петрович, и всё это время указка в его руках гуляла по картам.

Но, пожалуй, самое интересное было то, что он словно лишь пересказывал содержание карт. Просто смотрел на них и говорил о дорогах, городах, лесах, реках…

Сережа в середине урока вдруг зашептал Андрею:

— Смотри-ка! Ведь карта — самый великий подсказчик! Нужно только уметь словами передать всё то, что на ней показано.

Он помолчал и вдруг, наклонившись к парте, тихонько, чтобы Александр Петрович не заметил, стукнул себя по лбу кулаком:

— А я-то, дурак, выйду к доске отвечать, так не на карту смотрю, а всё стараюсь вспомнить, как написано в учебнике! Вот дубина! Вот дубина!

Это и было его открытием.

В этот день Сережа Ефимов сделал открытие.

Следующим уроком оказалась конституция.

Опять дежурный повесил на стену карты.

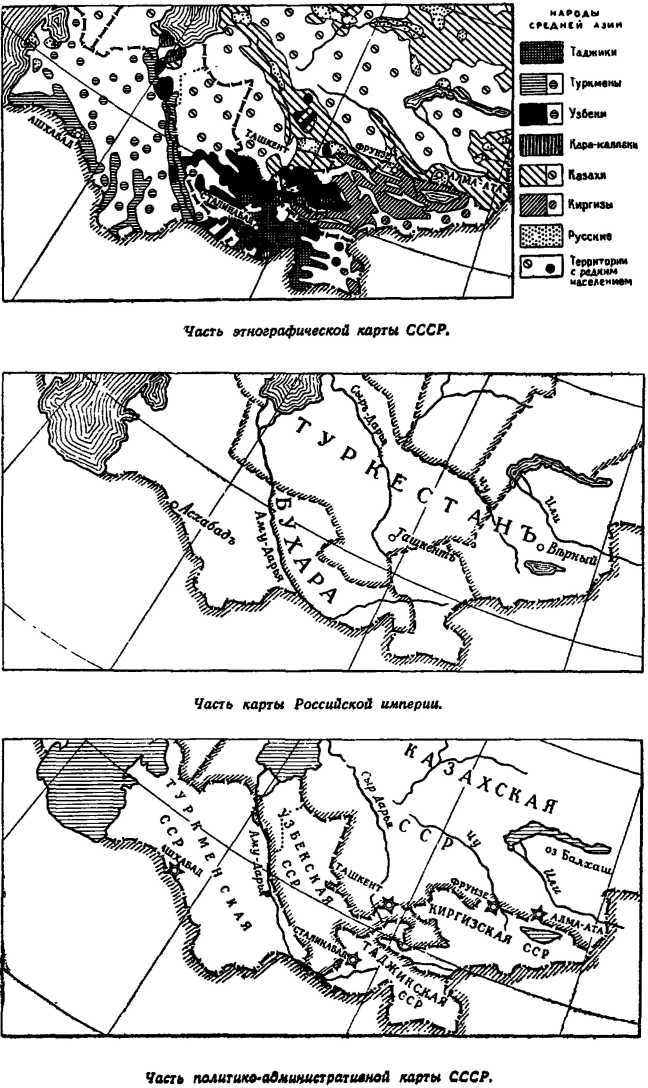

Их было три: политико-административная и этнографическая карты СССР и карта Российской империи — старая-старая…

Так же, как и Александр Петрович, учительница Вера Григорьевна, вооружившись указкой, всё время обращала внимание ребят на карты.

Эти карты показывала ребятам Вера Григорьевна.

Она рассказывала о том, как советская власть на деле осуществляет принципы полного равноправия народов.

— Вот смотрите, ребята, — говорила она, — при царизме административные границы совершенно не совпадали с границами территорий, занятых различными национальностями, населявшими Россию Наоборот, царские чиновники старались сделать так, чтобы одни и те же национальности оказывались в разных губерниях и областях[13]. Из-за этого, например, в Сыр-Дарьинскую область входили земли, занятые и узбеками и киргизами, а в Ферганскую — узбеками, киргизами и таджиками.

Территория нынешней Узбекской Советской Социалистической Республики частями входила в пять областей: Уральскую, Закаспийскую, Сыр-Дарьинскую, Самаркандскую и Ферганскую, да еще в Хивинское ханство и Бухарское эмирство[14]. При этом, ребята, области были выделены так, что узбекские земли составляли в каждой из них лишь небольшую часть. Не было ни одной области целиком узбекской или целиком киргизской, туркменской.

И вполне понятно, почему получилось так: царское правительство стремилось помешать развитию национальной культуры, языка, искусства. Оно хотело вечно держать трудящихся в темноте, препятствовать их борьбе за лучшую жизнь, а вернейший способ для этого — расчленить земли, занятые народами одной и той же национальности, и потом натравливать узбеков на туркмен, туркмен — на киргизов, киргизов — на узбеков.

Взгляните теперь сюда, на карту нашей Родины, и проследите, насколько совпадают границы союзных республик советской Средней Азии и границы, показанные на этнографической карте.

О чем это говорит?..

Следующим уроком была история.

Учитель Артемий Филиппович крупными буквами вывел на доске название темы:

«Быт и культура XII и XIII веков» (повторение).

Сережа Ефимов зашептал другу:

— Ну, уж тут картами ничего не расскажешь. Были бы войны или крестовые походы, а то — культура и быт…

Но Артемий Филиппович тем временем развесил на доске целых четыре карты.

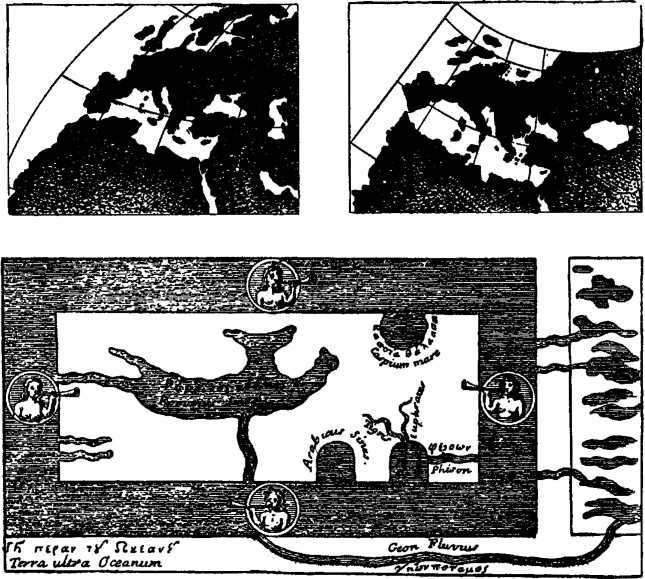

Одна из них была самая обыкновенная физическая карта Средиземного моря.

Это были карты Средиземного моря.

На второй Сережа тоже без особого труда узнал знакомые очертания сапожка Апеннинского полуострова, треугольник острова Сицилия, да и сама форма моря была очень похожей, — это, конечно, изображалось всё то же Средиземное море.

Но вот третья карта поставила его в тупик.

Рисунок на ней был прямоугольный. По бокам его какие-то странные люди трубили в рог. В середине рисунка находилась фигура, похожая на уродливую ящерицу вверх ногами. То, что это тоже карта Средиземного моря, Сереже в голову не пришло.

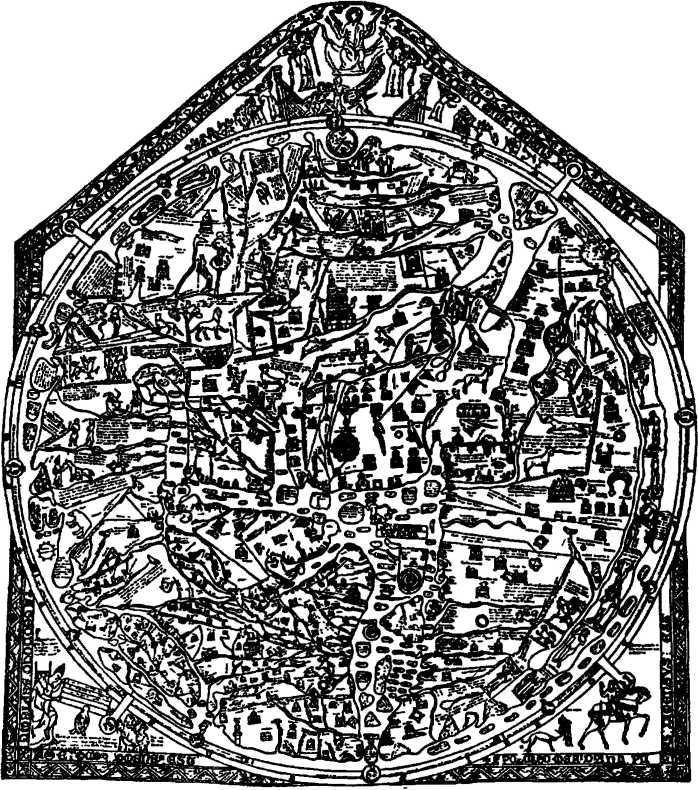

Четвертый рисунок — картой Сережа его тоже не признал — был весь испещрен мелкими изображениями птиц, домиков, безголовых людей, диковинных животных и заполнен надписями.

Артемий Филиппович повесил на доску и такую карту.

— Ребята, — сказал, наконец, Артемий Филиппович, — на этой стене висят четыре карты Средиземного моря. Кто может сказать, какая из этих карт самая древняя и какая самая современная?..

Задача показалась ребятам настолько простой, что весь класс поднял руки. Артемий Филиппович кивнул Сереже:

— Ты скажи.

— Самая современная карта, — бойко ответил Сережа, — вон та, слева. На ней даже год обозначен: 1955. Ну, а самая древняя та, где нарисованы трубачи.