Насилу дождался утра, чтобы побежать с котелком к дамбе, где стояла полевая кухня, получить свою «пайку» — половник рисовой каши, которой нас упорно кормил кашевар. Но главное — я, помнится, видел тут моток спутанной красной проволоки, наверное, брошенной фрицами. Поистине, если везет, так везет во всем! Нашелся и старый фонарик с окончательно севшим аккумулятором.

Победно покончив с кашей, я принялся распутывать провод. Он, к легкой досаде моей, оказался одножильным, и пришлось поэтому протянуть к кирке два провода. Там я их подсоединил к фонарику, а здесь, на щите орудия, прикрепил найденный: ведь мне в нем только включатель и нужен был. Готово! Щелкнул выключателем — там, на кирке, зажегся фонарик, я навел на него перекрестие и — щелк! — выключил. «И никакой теперь беготни!» — мысленно воскликнул я, торжествуя и радуясь.

Старшему лейтенанту, когда он пришел, я все показал, он ушагал не спеша, как всегда, не промолвив ни единого слова, серолицый, твердогубый, суровый мой командир.

Вскоре влетел в меня осколок снаряда. А все из-за рисовой каши! Побежал ранним утром за ней, а тут артналет… Потом тишина. Встал. «Может, камешком это?» Только вот уши здорово заложило. И ноги ватные. Пилотка где-то черт-те где! Из рукава потекла горячая красная струйка…

Смотрю: рядом, будто только этого и ждала, — наш санинструктор, симпатичная девушка в погончиках старшины.

И старший лейтенант прибежал. Девушка ловко вспорола мне рукав гимнастерки до самой шеи и рубашку сбоку. Ловко все это раздернула, наложила на плечо повязку, еще перебинтовала. Потом подвесила руку на бинт через шею, потом что-то нитками прихватила — раз-раз! Сразу видно, ас в своем деле!

А старшего лейтенанта я прямо не узнавал. Присел на станину, красный вроде от смущения, поглядывает на меня. Улыбается?! Или рад, что живой я? Он поднял пилотку: я топтался на ней, оказывается.

Ну, а я радовался откровенно, беззастенчиво, до неприличия. Больше всего тому, что живой и что уйду сейчас отсюда, где так страшно, так одиноко мне. Хоть сколько-нибудь, хоть, пока в госпитале, не буду ждать неотступно, когда меня разнесет на куски. И даже не подумал я тогда, что теперь кто-то другой встанет тут вместо меня.

Мне что-то говорили, а я не слышал и не понимал. Прокричали в ухо: бричку мне предлагали. Я покачал башкой и торопливо, слишком торопливо наверное, зашагал в медсанбат. Тропинка шла к нему через невысокий лесок и заросли прибрежного ивняка. И как удивился я, как обрадовался, когда, отойдя лишь на сотню-другую шагов, увидел уже не нашу батарею и… от каждого орудия здесь тянутся два провода к фонарику ночной точки наводки! Вот это да! Старший не зажилил мое «открытие», поделился с соседями.

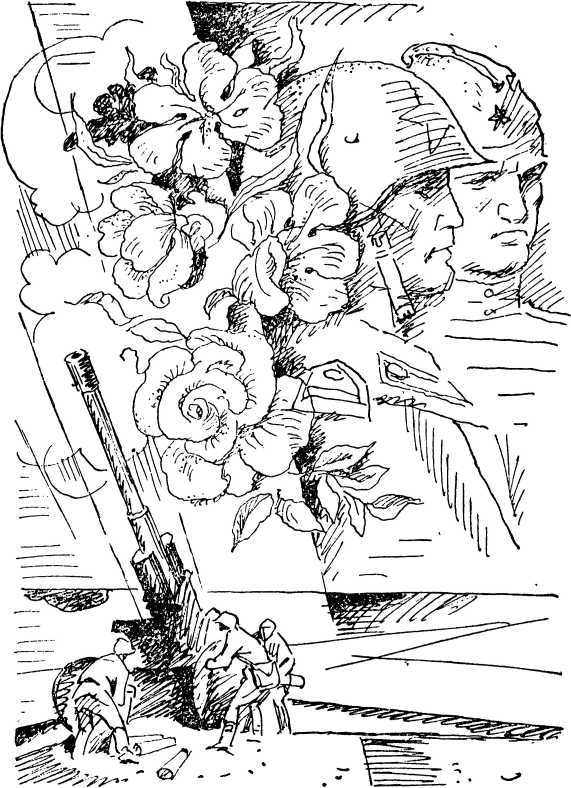

А дальше увидел я и еще кое-что, поважнее! Всюду, куда ни повернись, куда ни погляди, стоит артиллерия! Я бы раньше и представить себе не смог столько пушек сразу. Они, замаскированные ветками, стояли и врозь и рядами. Тут были и такие, как моя, полевые семидесятишестимиллиметровые, и мортиры, и гаубицы, и скорострельные длинноствольные зенитки на платформах новеньких грузовиков. Где-то здесь, а может, к пехоте поближе держались, противотанковые орудия, приземистые, до смерти необходимые ей. И где-то тут, невидимые, наготове стоят «катюши».

Я не утерпел и свернул с тропинки, посмотреть на одну незнакомую пушку — большую, толстую, этакую железную тетку. Ребята поднялись мне навстречу, во все глаза, с почтением и любопытством глядели на меня, о чем то неслышно, как мне казалось, только шевеля губами, спрашивали. А один славный паренек в очках свернул мне здоровенную самокрутку и, вот молодец, дал мне самому ее послюнить. Разом трое поднесли огоньку, белозубо рассмеялись. Все тут были как на подбор — здоровые, сытые, в новой форме, новеньких кирзовых сапогах, от которых зажиточно пованивало ваксой.

И в касках все!

«Каски — это ребята, хорошо…» — ласково, как маленьких, с легкой завистью мысленно похвалил я.

Моя тропинка вывела на дорогу. Как раз по ней в марте мы шли сюда… Но что это? Здесь все другое! Тогда, увязая в грязище, тянулись обозы — вереницы крестьянских телег, лошади выбивались из сил, падали… Их поднимали, сами вконец измученные, люди. По ступицу колес, казалось, навеки увязла артиллерийская батарея. Ее на руках вытаскивали, валясь в грязь и чертыхаясь, солдаты. А по обочинам пробирались сюда, к фронту, старики, женщины, подростки — колхозники из ближних станиц. Они несли на плечах коробки с патронами, в корзинах, привязанных на спины, хоть по снарядику некрупнокалиберному…

Сейчас здесь творилось невероятное: чудовищно огромные, шестиколесные грузовые машины, под брезентами и открытые, доверху нагруженные ящиками, мешками, железными бочками, по-звериному таращась фарами, с утробным могучим ревом, обдавая жаром, ветром и бензиновым дымом, несутся нескончаемо, и трясется, как в лихорадке, под ними дорога, а вернее, то, что от нее осталось…

За ними, едва не вплотную, прогромыхали танки, самоходки, а за ними снова новенькие грузовики с автоматчиками, и снова тяжелые пушки, влекомые мощными тягачами.

И ни одного фашистского самолета в воздухе! Чудеса…

Но, впрочем, тут и ребенку должно быть ясно: готовится большое наступление. Теперь скоро, может быть завтра, двинется армия, шаг за шагом освобождая израненную землю, в которой сейчас больше нашей крови и слез, больше вражеской стали и свинца, чем самой земли…

А медсанбат вот он, оказывается, по ту сторону дороги. На краю сожженного хутора — уцелевшая хатка под золотистой соломенной крышей, над дверью недвижно свисает белый флаг с красным крестом. Тут собралась кучка солдат, по-всякому забинтованных. А в сторонке, на бревнышке, ловко приладив бумажку к спине товарища, пишет письмо раненный в ногу солдат…

«Ах, ненадолго эта тишина», — подумалось мне. Я знаю, что будет здесь, едва начнется наступление.

Место нечеловеческих страданий и мучительных смертей… Наверное, после войны на таких вот полянах, возле хат, с которых, обмерев, свисают флаги с крестами, сами собой вырастут невиданные бесчисленные цветы с никогда не просыхающими каплями росы на них. И люди дадут этим цветам название, и будут молча над ними стоять в дни печалей своих и праздников…