Позже колонна встретила группу мужиков из Корделевки, которые неделю тому назад погнали на восток колхозный скот. Погонщики рассказали, что далее уже везде немцы.

Но тем, кто отступал с колонной, не было куда возвращаться. Они не представляли себе, как можно остаться на территории, оккупированной врагами.

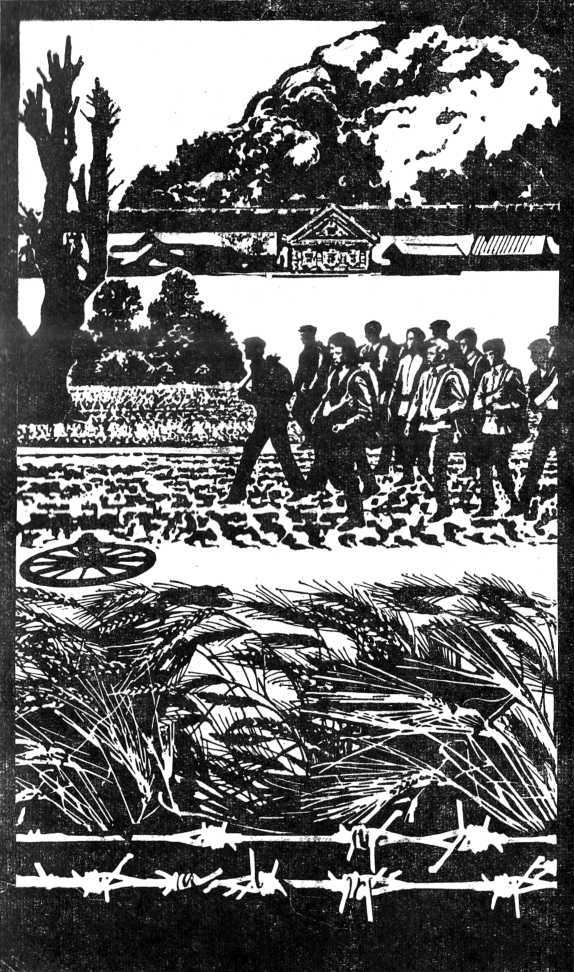

Забросив за спины отощавшие торбы, парни шли дальше, поднимая пыль: кто пересохшими сапогами, кто облупленными ботинками, кто парусиновыми на резиновой подошве туфлями. Слева ощетинилось пшеничной стернею бесконечное поле. Хлеб уже был скошен, но не обмолочен. По другую сторону дороги кланялись ветру головастые подсолнухи.

Довгань оглянулся. Позади них от колонны по одному, по двое стали отделяться люди. С юга донесся низкий рокот. Он все крепчал, наполняя собою простор. Показалось звено самолетов, которые на небольшой высоте, словно отяжелевшие шмели, медленно, с густым ревом тянулись над полем. Вот один из них отделился. И тут же впереди колонны раздались взрывы. Взметнулись к небу тучи пыли. Послышались короткие пулеметные очереди… Кажется, можно посчитать количество выстрелов в каждой: трак-трак-трак-трак…

— Ложи-и-ись! — кричал командир колонны.

Только теперь Петро увидел, что один из самолетов летит прямо на них. Закрывая лицо руками, он бросился между жесткими, словно обернутыми наждачной бумагой, стеблями подсолнухов. Люди топотали справа и слева от него. Пробежав немного, он услыхал пронзительный, как внезапная зубная боль, свист бомб и повалился вниз лицом на горячую землю. И вдруг забило дух, что-то спрессовало воздух так плотно, что в груди закололо. Колыхнулась земля, рыжей пеленой застелило глаза. Загребая пальцами землю, Петро хотел ухватиться за нее, но какая-то сила подняла его и кинула прочь. Громыхнул, как током ударило, взрыв. Потом еще, еще… Земля двигалась, бросалась, и все это — в непроглядной туче пыли и копоти.

Неожиданно все стихло.

Туча медленно оседала, а из нее выплывали силуэты безголовых подсолнухов. И в этой тишине раздался женский вопль, а за ним — плач, крики, стоны. Петро кинулся отыскивать товарищей. К счастью, все остались целы.

Человек десять из колонны погибло. И среди них — комиссар. Значительно больше было раненых. Какая-то женщина билась в пыли рядом с неподвижным телом мальчика. Кого-то утешали, перевязывали, кого-то разыскивали, громко крича. Но не это оставило первую и самую глубокую зарубку в сердце Петра Довганя.

На дороге сидела девочка лет трех. Осколком бомбы ей оторвало ножку немного ниже колена. Девочка была в полном сознании. В горячке и страхе она еще не успела почувствовать боли. Двумя ручонками она поднимала культю.

— Я так не хочу! Мне не надо так!..

Люди стояли возле нее пораженные, не осмеливаясь взглянуть друг другу в глаза. А девочка все поднимала ножку и плакала, как плачут дети, потеряв игрушку.

Петро схватил ее на руки и, не помня себя, закричал:

— Бинт! Дайте чем-нибудь перевязать! Ну же!..

К нему потянулись десятки рук. Девочку забрали. Довгань отошел в сторону, чувствуя, что еще миг, и он потеряет сознание. Но это было только начало тех испытаний, которые ожидали его и его друзей…

В этот же день колонну еще раз бомбили, а потом фашистские мотоциклисты, не останавливаясь, открыли по ней пулеметный огонь. Те, кто успел спрятаться в оврагах и балках, в нескошенной пшенице, остались живы. У них, оборванных и голодных, теперь не оставалось выбора: надо было возвращаться в родные села.

Над Павловкой стоял тревожный звон. Его удары волнами накатывались в окна, плыли по улицам, выгоняя людей из дому. Под окнами хат раздавались крики:

— На сход!..

— На схо-од!..

По улицам брели женщины, мальчишки. Насупясь, с опаской, шли мужчины. А в хатах хозяйничали фашисты. Гремела посуда, из окон летели домашние вещи. Солдаты кропили в горницах какой-то вонючей жидкостью — для дезинфекции, и денщики вносили туда офицерские чемоданы. Регулярная воинская часть ненадолго размещалась в селе, чтобы затем передать его оккупационной администрации.

На площади возле бывшего сельсовета собралась толпа. Но не судачат о своих делах женщины, не ведут мужчины обычных разговоров про виды на урожай, не обсуждают хозяйских планов на будущее. Площадь переполнена, а тихо, как на погосте. Темные тени кленов хмуро ложатся на выцветшие одежды крестьян, заросшие щетиной мужские лица, на женские, опущенные до самых глаз головные платки. Чужое, даже враждебное крыльцо бывшего сельсовета: там теперь стоит пулемет и его караулит солдат в поблескивающей зеленоватой каске. Дуло пулемета смотрит в толпу.

Проходит час, другой… Уже и солнце поднялось высоко. На улице нестерпимая жара, какой она бывает в последние дни июля. Утомленные люди давно бы уже разошлись, но солдаты никого не отпускают.

Наконец на крыльце появился толстый человек в полувоенной форме, крикнул на ломаном русском языке:

— Тихо! Зечас будет сказать официр. Ви дольжен снять шапка.

На крыльце появился одетый как на парад офицер. Колхозники с удивлением уставились на его перчатки — в такой-то жаре! Он принял позу и начал «речь».

— Мы вас освободили, — говорил вслед за ним переводчик. — Теперь вы свободны. Однако за это вы обязаны верой и правдой служить великой Германии и фюреру-освободителю, выполнять все распоряжения немецкого командования. Вы обязаны: выдать всех коммунистов и их семьи, всех евреев и комсомольцев, политических клеветников; сдать оружие и радиоприемники, ходить по селу только до восьми часов вечера. За нарушение любого из этих требований виновные будут расстреляны…

Далее гитлеровец сказал, что сейчас он вместе с собравшимися должен учредить местную власть. Он достал блокнот и авторучку и едва успел вопрошающе поднять глаза, как к нему кинулись несколько бывших кулаков, что запечными тараканами сидели в тени долгие годы. Брызжа слюной, оттирая локтями один другого, претенденты на власть бросились на колени. Немец сначала не понял столь бурного выражения верноподданнических чувств и даже испугался, сделал поспешный шаг назад. Одновременно попятилась и толпа, как бы отделяя себя от этих соискателей власти.

Когда комендантом был назначен Геник, а старостой Омелько Неквапа, из толпы иронически спросили:

— Землю будете делить, пан Омелько?

— Ему, плюгавому, и полтора метра хватит! — зло выкрикнул кто-то.

— Что же это происходит, пан комендант! — спросил Неквапа у Геника, растерянно глядя на опустевшее крыльцо. Офицер уже успел уйти в помещение.

Вот так Неквапа стал старостой. И началась для него прямо-таки собачья жизнь. Он мечтал иметь землю, двух-трех батраков (надеялся еще выпросить парочку военнопленных). Мечтал Омелько иметь свое и приумножать свое. А заставили его грабить не для себя, да и еще отвечать за награбленное. С утра до вечера выискивал он оружие, отнимал у людей продукты и теплые вещи, заготавливал хлеб и дрова, металлолом и всякую дребедень, чтобы отвезти это в Калиновку и сдать немцам. Большого труда стоило обеспечить эти перевозки транспортом. Но главная морока была с поставкой людей: сегодня дай двадцать человек дорогу чинить, завтра тридцать — сено косить, потом хлеб вывозить… Хотел он нагайкой учить других, а сам ближе всех находился к этой нагайке.

А сколько трудностей было с выездом в великую Германию! Казалось бы, полно в Павловке народа, а набрать полсотни человек для отправки в Германию — хлопот не оберешься. Тот больной, тот калека, третий поехал на заработки и неизвестно когда вернется, четвертый женатый…

Вначале семейных не брали. Люди узнали об этом — и зачастили в селе свадьбы. Дошло до того, что стали женить подростков. Начальство на него ногами топает, выполнения разнарядки требует. И знает порой Неквапа, что женитьба липовая, но попробуй докажи!

На одну из таких свадеб пригласили и его. Сидят жених и невеста заплаканные, носами шмыгают — им бы еще в школу бегать, а перед ними две деревянные ложки ленточкой повязаны. На столе самогонка, кислые огурцы; тонкими, аж светятся, ломтиками сало нарезано. Горе горькое, а не свадьба! Музыкантов только двое. Один с барабаном, а другой на губе играет…