Правда, имелись возможности обойти запреты. Так, один из родов южноафриканского племени пигмеев считал себя в кровном родстве с антилопами ("Люди Антилопы"). Поэтому они не могли убивать антилоп, а тем более поедать их мясо. Но другой еды часто не бывало. И "Люди Антилопы" знали, как поступить, чтобы и самим быть сытыми и не обидеть своего "предка": в котел, где варилось мясо антилопы, клали особый камень и кору определенного дерева. В этом случае убитый "предок", по мнению пигмеев, прощал своих "потомков".

Были племена, которые без всяких ограничений охотились на своих "предков". И наконец, были такие, которые не только охотились на своих "предков", но и устраивали специальные праздники - обряды "умножения тотема". Вот, например, как происходил такой праздник у австралийского племени, считавшего своим "предком" орла.

На щиты, символизирующие гнезда, усаживались мужчины племени. Они размахивали руками, изображая взмахи крыльев птиц. Затем, продолжая махать "крыльями", они соскакивали с "гнезд" и начинали кружиться, сталкиваясь друг с другом, вырывая друг у друга изо рта "мясо" - особые комочки, сделанные из травы и шерсти. Кружились долго. Считалось: чем дольше танец, тем больше будет пищи.

Другие племена не ограничивались только танцами, у них обряд "умножения тотема" был более основательный. Например, "Люди Эму" не только танцуют, обряженные в костюмы из перьев, и очень умело подражают движениям этих птиц, но и вскрывают себе вены на руках и поливают кровью землю. Когда кровь засыхает, "Люди Эму" черной или белой краской рисуют на этой земле перья, клюв или кости эму и снова танцуют вокруг рисунков.

У австралийских племен, ведущих свое происхождение от кенгуру, еще сравнительно недавно существовал такой обряд. Мужчины собирались у особого холма, где, как считалось, обитали духи этого животного. Вождь раскрашивал вертикальными линиями скалистый выступ на холме, причем красная краска символизировала мех животного, белая - кости. Затем самые молодые из собравшихся вскрывали себе вены и под пение остальных мужчин, которые в это время "выгоняли духов кенгуру", поливали изображение кровью.

У эвенков и поныне существует "праздник пузырей". Правда, сейчас он стал чисто символическим. Но до недавнего времени люди верили: если в лунки, проделанные во льду тюленями, опускать пузыри, то количество тюленей значительно увеличится и охота будет удачной. Даже у тех народов, которым разрешалась охота на тотемных животных, бытовало немало обрядов и обычаев, направленных на то, чтобы не обидеть своих съедобных "предков". Например, ханты считали себя "Людьми Щуки". Но щук, как и других рыб, они ловили и съедали безо всякого угрызения совести. Однако, чтобы съеденный "предок" знал, как к нему относятся "потомки", в каждом доме хранилась высушенная голова этой рыбы. Стояла или висела она на почетном месте, и, давая какое-нибудь обещание или произнося клятву, хант целовал морду щуки. Нарушить эту клятву или обещание было уже невозможно - ведь человек поклялся именем "предка".

Ханты хранили голову щуки, а индейцы, населявшие берега Британской Колумбии, чтобы не ссориться с "предками" (а своими "предками" индейцы считали лососей), строго следили, чтобы кости и внутренности съеденных рыб были выброшены в море. Тогда "предки" не только не обидятся, а, напротив, снова позволят себя поймать. Сжигать же кости рыб считалось просто кощунством. Так думали и индейцы племени оттава, так считали и гуроны. Множество рисунков, статуэток, захоронений медвежьих костей, найденных в разных странах, свидетельствует о том, что почитали этих животных издавна. Но в то же время и на медведей активно охотились. Поэтому существовали особые ритуалы, связанные с этими животными. Например, эвенки после убийства медведя доставляли тушу в селение, а съев мясо, не менее торжественно раскладывали кости и шкуру на особых возвышениях. Манси, съев мясо медведя, ставили череп животного на почетное место в своих жилищах. Возможно, так же поступали и люди очень далекого прошлого. А может быть, они поступали так же, как североамериканские индейцы, "ведущие свой род" от медведей.

Прежде чем отправиться за медведем, индейцы долго постились, а накануне охоты приносили жертвы тем зверям, которых убили раньше. И только после этого отправлялись на охоту. Она была трудна и опасна. Но, убив зверя, индейцы не спешили возвращаться, хотя, возможно, в селении их очень ждали изголодавшиеся соплеменники. Охотники садились на землю рядом с медведем, раскуривали трубки, и самый старший вставлял раскуренную трубку в оскаленную пасть убитого зверя. Индейцы терпеливо ждали, пока медведь "выкурит" трубку, потом долго объясняли медведю, почему они его убили, потом еще дольше просили прощения за это, умоляли не сердиться, не обижаться и не портить охоту в будущем.

Возможно, было именно так, возможно, несколько иначе. Но, безусловно, даже к убитому животному люди испытывали почтение. Как, впрочем, и другие народы, вынужденные охотиться на своих тотемных животных. Мало того, иногда охотники уверяли убитое животное, даже если оно не было их тотемом, что убийство произошло случайно. В доказательство они "нападали" на непосредственных виновников случившегося и якобы жестоко расправлялись с ними. Так поступали, например, представители некоторых племен, живших в Конго и охотившихся на слонов.

У другого африканского племени существовал обычай судить человека, убившего льва. Суд был, конечно, фиктивный, но происходил в "присутствии" убитого зверя, чтоб зверь сам мог убедиться: обидчик наказан, а все остальные люди очень сожалеют о случившемся.

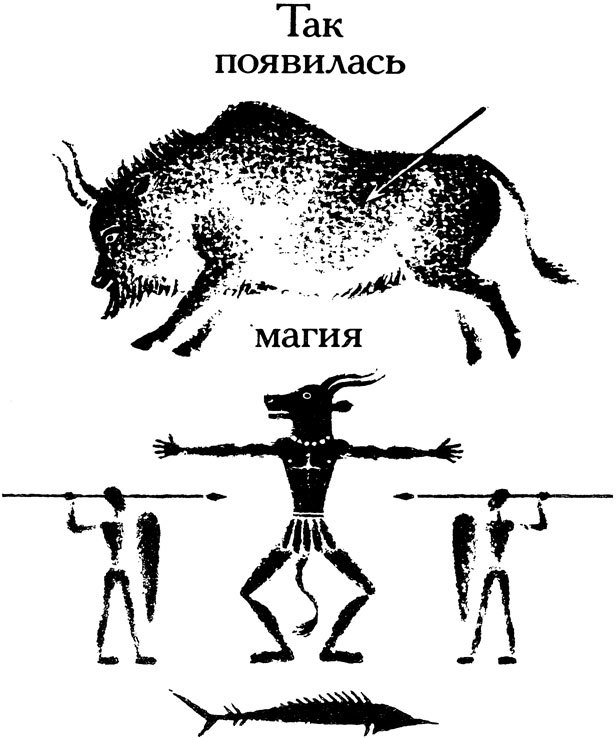

Так появилась магия

Ну, вот мы подошли к еще одной стороне отношения древнего человека к животным - обману. Увы, ничего не поделаешь: обманывать, конечно, нехорошо, но другого выхода у древнего человека часто не было. Ведь если бы конголезцы не обманывали убитого слона - могли бы произойти большие неприятности: дух убитого мог рассердиться и наказать людей. Мало ли у него средств? Натравит, например, разъяренное стадо слонов на селение людей. Или просто скажет слонам, какие нехорошие люди тут живут, и уйдут слоны подальше. И охота будет у людей неудачной, и помрут они с голоду.

Вот и вынуждены были люди идти на разные уловки.

Индейцы, о которых мы уже говорили, считали, что медведь простит их, если у него попросить прощения и дать выкурить трубку. Конголезцам же казалось, что слон не поверит им на слово, и примерно наказывали его обидчика, а австралийцы, охотившиеся на страусов эму, не надеялись даже на силу примерного наказания и вынуждены были прибегать уже к прямому обману.

Убив страуса, охотник что есть силы бежал к своей деревне, бросая по пути пучки перьев из хвоста убитой птицы. Охотник был уверен, что бегущий за ним дух то и дело останавливается, разглядывает перья и решает: весь ли это страус или только часть его? Сообразив, что это обман: перед ним только часть птицы, - он бежит дальше, снова останавливается у пучка перьев, опять думает... А охотник тем временем успевает прибежать в деревню, куда дух почему-то не осмеливается явиться.

Впрочем, обманывать животных люди начали задолго до того, как в их воображении появились духи.

В прошлом веке ученые сделали замечательное открытие: во Франции впервые была обнаружена пещера, на стенах которой имелись творения первобытного человека - его рисунки животных. Рисунки были так мастерски исполнены, что ученые поначалу даже не хотели верить в их подлинность. Считали, что рисунки созданы не за 50-20 тысяч лет до новой эры, а гораздо позже.