Потомки скандинавов всегда держались вместе. Буйные и сильные, они с детства подчинили себе потомков туземных охотников. Пока те как муравьи бродили по лесу, всеми средствами добывая для селения пищу, красноволосые богатыри развлекались охотой и шумными играми. Но этого было им мало. Хищное наследие отцов кричало в их крови, костях и тугих мускулах. Прошло еще несколько лет, и два соседних стойбища были разграблены, жители перерезаны.

Шли десятилетия. Постепенно потомки скандинавов смешивались с основным туземным населением. В следующем поколении скандинавская хищность уже значительно притухла. Сохранились лишь кое-какие физические черты, железо мускулов и бешеная смелость. Мало-помалу создавался новый расовый тип.

Авторитета матерей хватило лишь на то, чтобы создать запрет ходить в сторону заходящего солнца, Много поколений прожили свою жизнь, выполняя этот обычай, пока наконец он не был нарушен. Снова вернулось племя к Онежскому озеру, на место старого стойбища.

Рисунки Льюка привлекали внимание охотников. Они успели обрасти легендой и стали священными. К ним стали присоединяться и новые изображения (рис. 45).

Шли века. Сменялись на берегах озера племена. Каждое из осевших племен считало рисунки предшественников колдовскими и скалы — священными. Какой-то колдун, чтобы приманить с юга побольше лебедей, высек на южном конце скалы одного лебедя, а на противоположном конце — целое стадо из семи птиц. Другое племя, пришедшее с востока и сохранившее представление о духах монгольского типа, выбило на середине той же скалы громадного «беса». Третьему племени достойным поклонения показался гигантский угорь. Если по годичным слоям дерева можно прочесть историю его жизни, то и по рисункам этих скал легко узнать о прошедшей жизни исчезнувших племен…

Последними оставили следы на мысе Бесова Носа (в двадцати пяти километрах от него) появившиеся в XIV веке отшельники, впоследствии основавшие Мурманский монастырь. Бежавшие «от мирской суеты» молчаливые пустынники стали упорно оттеснять туземцев от богатых дичью мест. Долю защищали «язычники» белевшие на прибрежных скалах священные изображения.

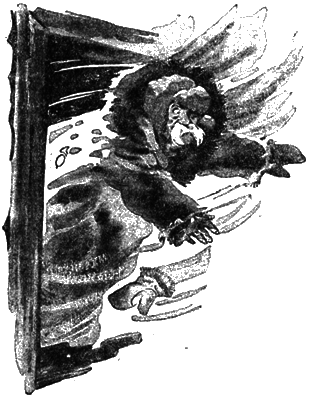

Однажды монахи, тайком пробравшись на скалы, выбили на «бесе» семиконечный крест (рис. 46).

Увидав, что духи не наказали осквернителей и потеряв веру в силу скал, туземцы отступили в глубь леса.

На берегах озера утвердились монахи. Впоследствии набежали сюда раскольники, гонимые царской Россией. Последние из туземцев, жившие близ скал, — лопари, чудь, и, кажется, самоеды, — постепенно разбрелись из этих мест: лопь — на север, самоеды — на восток, чудь (вепсы) — на юг. Русские насельники считали рисунки «бесовскими» и суеверно их боялись.

Надо было случиться Октябрьской революции, чтобы через десять лет после нее правительство Карельской республики доверило средства еще ничем не зарекомендовавшему себя студенту-этнографу Ленинградского университета. Найденные им на Белом море рисунки побудили его поехать и на Онежское озеро. Оба эти места дали богатый материал для восстановления картины жизни доисторической Карелии.

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ

Рассказ К. Алтайского

Отворилась дверь. Рванулся шалый бесшабашный ветер. Облепленная снегом фигура с трудом ввалилась в комнату и с размаха растянулась на полу.

— Не порог — Джуг-Джурский хребет, — сказал незнакомец и с медвежьей мягкой ловкостью сел на полу.

Не обращая внимания на меня и моего приятеля, пришелец свистнул, как суслик, и сказал повидимому сам себе:

— Поздравляю вас, Адам Иванович, с праздничком. Вы изволили разбить пенснэ. Одно стекло вдребезги.

Сопя и фыркая, незнакомец стал подниматься. Мы с приятелем переглянулись. Это было в поселке Аянка, на берегу Охотского моря, в зимний день, когда за окнами бушевала белая вьюга. Поднявшись с пола, незнакомец молча стал раздеваться. Раздевался не торопясь, истово, щуря близорукие, беспомощные без стекол глаза.

Пока странный гость раздевался, мы успели рассмотреть его. Это был на редкость своеобразный экземпляр человеческой породы. В фигуре его было что-то медвежье: широкая кость, мягкая округлость форм, неуклюжая грация. К медвежьему туловищу не подходила маленькая голова, странно напоминавшая голову моржа. Всмотревшись, можно было догадаться, что моржовое выражение зависело от формы усов. Голос не вязался ни с туловищем, ни с головой. Тембр голоса с бархатистой задушевностью был неожидан. Создавалось такое впечатление: из трех совершенно различных особей составлен чудаковатый интересный экземпляр.

Поведение незнакомца было странным. Находясь в комнате минуты три, видя перед собой двух незнакомых людей, пришелец не торопился ни поздороваться, ни назвать себя, не говоря уже об объяснении цели посещения. Раздевшись и отряхнув ноги от снега, он достал из бокового кармана футляр, вынул из него новое пенснэ, оседлал им нос и, улыбнувшись светлой улыбкой, сообщил:

— Последнее пенснэ. Разобью его — пропаду.

После этого объяснения медведеобразный и моржеголовый человечище двинулся к нам.

— Имею честь представиться. Доктор Адам Иваныч Степанчиков. Приехал на работу. В сей дом имею рекомендательное письмо.

Сказал это он, топорща моржовые усы, манерно притопывая тяжелой медвежьей ступней, совершенно серьезно и даже сухо. Но карие его глаза излучали лукавость. Я улыбнулся, назвал себя и познакомил с Адамом Ивановичем приятеля, местного радиста. Доктор достал письмо. Старинный мой хороший друг писал восторженную препроводительную доктору Степанчикову. «Это не человек, а ходячий клад» — кончалась записка..

Мы усадили Адама Ивановича. Я стал разжигать примус, чтобы согреть чай.

— Третий раз через пороги спотыкаюсь, — жаловался Адам Иванович. — Взял три пенснэ — осталось последнее.

— Погостить к нам или совсем? — спросил доктора приятель.

Степанчиков словно ждал этого вопроса. Лицо его снова озарила золотистая улыбка. Карие глаза сверкнули янтарем.

— Я приехал сюда на работу, — заговорил доктор. — А сколько здесь, пробуду — неизвестно. Это зависит от… лебедей.

— Как от лебедей?

— Так, от лебедей. Да вы не торопитесь. Место здесь глухое. Человек я болтливый. Все узнается. По сравнению с вечностью— это… реникса.

— Как вы сказали? — переспросил мой приятель.

— Реникса! Это у меня поговорка такая. Учился я, изволите ли видеть, в духовном училище, в бурсе по-тогдашнему. Проходили мы латынь. Латинистом был человек тяжелого юмора. Написал он раз на доске слово по-латыни, вызывает меня. «Степанчиков Адам, прочти, что написано». — Я читаю: «реникса». — «Переводи!» Молчу. Латынь я знал основательно, а такое слово встретил впервые. Латинист меня поднял насмех. — «Ты, — говорит, — не Адам, а болван. Написано-то, говорит, самое что ни на есть русское слово — «чепуха». — С тех пор у меня и прилипло это словечко к языку…

Начались в моей квартире нескончаемые разговоры…