- Дай я тебя поцелую, - сказала вдруг Лена и почувствовала, как дрогнула рука той, которую она звала классной мамочкой.

- Спасибо, - шепнула учительница, но зря она это сделала, не поняла немножко Лену.

- Дай я тебя поцелую, - сказала Лена мамуле и крепко прижала к себе, как бы передавая ей силы свои.

Мама носом шмыгнула, Лену чмокнула в ответ, тоже не поняла ее как следует.

- Дай я тебя поцелую, - сказала Лена папке и крепко прижалась к нему, словно беря себе его твердость. И тот прижал ее крепче. Шепнул: «Вот переедем - и в командировку». Он понял. Все понял, что требовалось.

Лена выпрямилась. Улыбнулась и сказала:

- Видите, как я изменилась. Лизуньей и плаксой стала. Казалось бы, надо наоборот. Все-таки девятый класс…

Она помолчала, оглядела их троих, самых близких взрослых людей, оглядела строгим и сухим взглядом и произнесла очень просто, как бы между прочим:

- Скоро сентябрь. Я уезжаю в интернат.

Мамуля глазами захлопала, а отец, понимая, кивнул.

- Я должна там быть, - твердо сказала Лена и взглянула на Веру Ильиничну.

Тогда, в шестом, Вера Ильинична носом шмыгала, а теперь сидит спокойная, прямая, даже, кажется, безразличная. Смотрит на Лену сухими глазами. И пожалуй, точней всех знает, чего добивается Лена.

Девочка, которая кажется старше взрослых.

Федор пришел через день.

Накануне начался сентябрь. Федя учился в новой школе, недоверчиво вглядываясь в новые лица одноклассников, - теперь ведь никто не знал, что отец у него - Джон Иванович, Американец, «дядя Сэм», да и батяня пока совсем другой, держится еще, так что сторониться ребят теперь было необязательно, даже вовсе ни к чему, - и Федор разглядывал их с интересом, хотя и с опаской.

После школы мамка заставила крутить дыры в новой квартире - для карнизов, для полок на кухне. Он думал, справится вмиг, но провозился, это было тяжкое дело, бетон с трудом брало даже победитовое сверло, и закончил работу только поздно ночью, да и то с помощью батяни, а наутро - снова школа, потом уроки…

Он пришел через день. К вечеру.

Вначале поднялся на голубятню, покормил птиц, выпустил полетать. Смотрел на окна Лены и тревожился - пусто там было, даже штор нет. Крикнул пару раз - молчание.

Федор спустился вниз, вошел в подъезд, позвонил.

Звонок прогремел, кажется, громче обычного. В квартире было тихо. Он снова и снова нажимал кнопку звонка, но никто не подходил и не подъезжал к двери. Федор позвонил соседям, те тоже не отвечали.

Спустился вниз, задумался и полез по водосточной трубе. Его словно ударило, когда он приник к стеклу. Голые стены, пол, яркий там, где стояла мебель, и выцветший в середине. Пол тщательно подмели, когда уезжали, может быть, даже вымыли, он тускловато поблескивал, бросая зайчики от последних лучей заходящего солнца на мелкие гвоздички обоев.

Федор оглядывал пустую комнату еще и еще раз, словно стараясь запомнить все до мельчайших подробностей. Он был там совсем немного и знал эту комнату другой. А главное, там всегда была Лена, и остальное не имело абсолютно никакого значения - где шкаф, где диван, где телевизор; главное - Лена. Вокруг нее стояло как бы сияние - радостное или грустное, - и этот свет вытеснял остальное, приглушал подробности, делал их незначительными и неважными…

Федор пригляделся: у двери, в темном углу, лежал маленький целлулоидный пупсик. Голая розовая куколка. Она лежала очень неловко - уткнувшись лицом в пол и задрав руки. Будто бросилась в отчаянии на землю.

Федя оглядел пустую комнату еще раз и спустился на землю.

Он прислонился спиной к водосточной трубе и принялся следить за голубями.

Солнце упало за акации, но небо было прозрачным и светлым, и голуби кувыркались, купаясь в воздушной лазури.

Что-то замкнулось в Федоре. Он молчал дома. Он даже ни о чем не думал. Пусто было в голове.

На уроках, когда его поднимали, он вставал, растерянный, не знающий, что сказать, и ребята уже начали похихикивать над ним, тут же присобачив кличку Угрюм Бурчеев. Но Федор и этого не слышал.

Тело его как будто потеряло способность ощущать, а душа - чувствовать. После уроков он садился в автобус и ехал в старый район. Кормил голубей, следил за их полетом и каждый день поднимался по водосточной трубе на второй этаж дома напротив.

Глаза его стекленели, он висел, обхватив трубу, глядел в пустую комнату и не шевелился.

Однажды Федору некуда стало подниматься. Старая водосточная труба лежала в груде развалин, ветер продувал ее, издавая тоскливую однозвучную ноту, окно, через которое смотрела Лена, торчало мертвым крестом переплета.

- Эй, парень, - крикнул Феде экскаваторщик, грузивший щебень в самосвал, - убирай свою голубятню! Завтра будем рыть котлован.

Федор онемело смотрел на развалины дома и вдруг вспомнил то утро, когда мамка относила деньги на базу. Родители смеялись, шушукались оживленно, а он проснулся в тревоге.

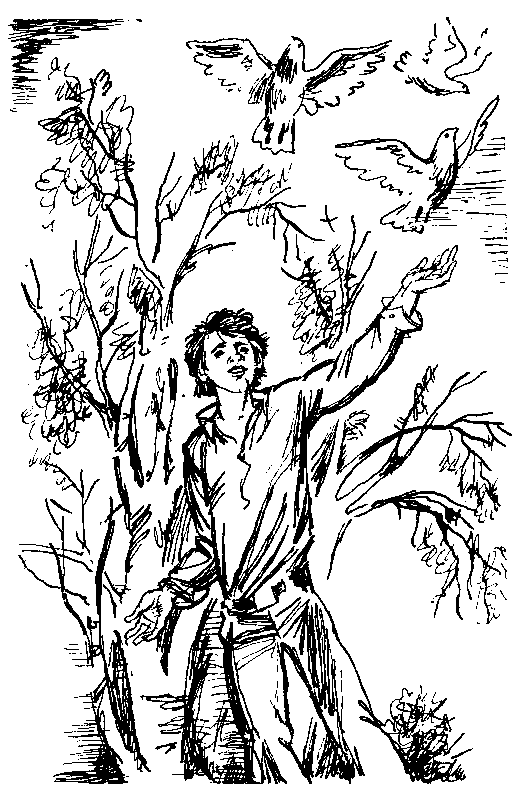

Вот и все. Даже голубей не будет. Он выпустил птиц. Не так, как всегда. Брал каждого голубя, гладил по головке и бросал кверху.

Птицы хлопали крыльями, рвались вылететь стаей, как всегда, но он пускал их поодиночке, прощаясь с каждым.

Где-то в соседнем квартале жил отставной полковник, готовый купить Фединых голубей, но про полковника Федор не вспомнил.

Птицы носились в прозрачном осеннем небе, а Федор медленно и деловито собирал стружку. Она просохла за ясные и сухие дни, кололась, шуршала в руках, издавая мягкий запах дерева.

Экскаваторщик закончил смену, вытирал ветошью руки, улыбался, сверкая зубами.

- Спичек нет? - спросил Федор.

- Балуешься? - засмеялся мужик. - Смотри, мамка выпорет! - кинул коробок, махнул рукой, дескать, не возвращай, отправился на остановку.

Федор присел у голубятни. Снова посмотрел в небо. Жадно, в последний раз.

Голуби кружились, разделяясь и вновь сливаясь в легкое светлое облачко.

Стало темнеть. А в темноте голуби сами возвращаются к голубятне. В этот раз не должны вернуться.

Федор поднялся наверх. Захлопнул крышку. Зачем-то повесил замок. Достал коробок.

Рука с крохотным огоньком дрогнула, голубой дымок тонким стебельком отплыл в сторону. Федор выпрямился, оглядел старый поселок. Его уже не было. Несколько бараков кособочились по краям огромной черной площади. Там, где жили люди. Где была пыльная дорога. Только голубятня осталась. Два тополя.

Федор чиркнул спичкой, поднес ее к куче стружки и спустился с голубятни.

Пламя рванулось вверх метровым языком, сразу затрещали перегородки и сухие бревна.

Федор поднял голову. Голуби носились как ни в чем не бывало.

Он повернулся. И побежал.

Народу на остановке было немного, но он полез без очереди, не видя никого. Его обругали, машина тронулась, Федя стоял на задней площадке, прижавшись лбом к стеклу, и смотрел, старался смотреть вниз, на серый и спокойный асфальт.

Но он не удержался. Помимо его воли, глаза посмотрели в небо. Голуби кружились, не подозревая беды. И Федор бросился к двери. Стал колотить как сумасшедший.

- Водитель, - закричал кто-то, - остановись, мальчик остановку пропустил!

Троллейбус послушно притормозил, дверь с шипением распахнулась, Федор выпрыгнул, неловко подвернул ногу и грохнулся коленом о дорогу. Острая боль пронзила его, и он словно очнулся.

Спал он эти дни, уснул, как только увидел пустые окна Лены. А тут проснулся.

Голуби! Разве их можно бросать? Разве он имел такое право! Кто-то там сказал, какой-то мудрец: мы отвечаем за всех, кого приручили. Вот и все. Он отвечает за голубей.

И еще. Отвечает за Лену.

Федор подбежал к голубятне, объятой высоким пламенем. Повисли плотные сумерки, и во мраке, возле пляшущих языков огня, метались молчаливыми тенями обезумевшие голуби.

Федор молча поднял руки. Его фигура отбрасывала на землю огромную мечущуюся и трепещущую тень, он заметил ее, обернувшись, и сила влилась в него - он показался себе большим и сильным.