Но вот давайте твердое тело, например кусок свинца, нагревать — и вы увидите, что в определенный момент он превратится в жидкость, — расплавится. Что же произошло?

Оказывается, когда мы нагревали свинец, мы тем самым заставляли молекулы колебаться всё чаще и чаще и увеличивать размах этих колебаний (вот почему тела при нагревании расширяются). Наконец, при какой-то вполне определенной для каждого вещества температуре молекулы начинают отделяться друг от друга, вновь соединяться в новые группы, опять отделяться, чтобы затем опять соединиться по-новому. Молекулы начинают хаотическое движение внутри массы вещества, и вещество превращается в жидкость. Вода и представляет собой вещество, которое в обычных условиях является жидкостью.

А что, если жидкость — в данном случае воду — тоже нагреть? Ускорится ли движение молекул? Да, ускорится. При этом молекулы начнут так быстро двигаться, что некоторые с размаху вылетят прочь, покидая поверхность и устремляясь в атмосферу. Вот это и есть испарение. Оказывается, если даже не нагревать воду, то испарение всё равно происходит — правда, медленно. Так улетучилась за день вода из стакана, стоявшего на окне. Но если воду нагревать, то, чем выше будет ее температура, тем быстрее пойдет испарение.

Нагревая воду в открытом сосуде и измеряя ее температуру, дойдя до 100 °C, мы заметим, что вода при этом закипела, температура дальше не поднимается, а вверх устремились клубы пара. Началось парообразование: не только от поверхности, но и по всей массе жидкости происходит отрыв молекул, образуются пузыри, которые поднимаются вверх, прорываются через поверхность, и молекулы улетучиваются. Всё тепло, которое мы теперь при нагревании сообщаем воде, пойдет на отрыв молекул, — вот почему температура, как установилась в 100°, так и будет держаться до тех пор, пока не выкипит, то есть не испарится, вся вода. Из жидкого тела вода превратится в газообразное — в пар.

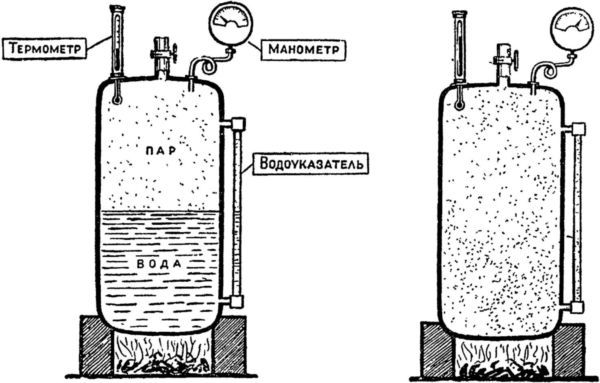

А теперь, вспомнив, что такое пар, вспомним и его основные свойства. Для этого представим себе, что вода, которую мы нагреваем, находится уже не в открытом, а в закрытом со всех сторон сосуде, куда вставлены два измерительных прибора: термометр — для измерения температуры и манометр — для измерения давления пара.

Сосуд металлический, закрытый; сбоку поставлена стеклянная трубка, прочно вделанная сверху и снизу в патрубки, которые сообщаются с внутренним пространством сосуда. Такой сосуд назовем «котлом», а стеклянную трубку — водоуказателем. И действительно, так как водомерная трубка сверху и снизу может сообщаться с пространством котла, нам будет видно, на каком уровне находится вода.

В котле насыщенный пар (слева). В котле перегретый пар (справа).

Допустим, что сначала вода заполняла половину котла, — вторую половину заполнял, следовательно, пар.

Посмотрим, что покажут при этом приборы.

Манометр, оказывается, стоит на нуле, — это значит, что давление внутри котла равно наружному, атмосферному, давлению. Термометр показывает примерно ту же температуру, которую имеет и окружающий воздух.

Открыв верхний кран, начнем нагревать котел. Пока кран открыт, вода будет нагреваться так же, как в обычном открытом сосуде, а пар при этом постепенно вытеснит из котла весь воздух. Теперь закроем кран и, продолжая нагревать, будем следить за приборами. По мере нагрева мы заметим, что уровень воды понижается, а пространство, занимаемое паром, — возрастает. При этом температура будет всё время расти, а вместе с ней и стрелка манометра будет показывать всё большее и большее давление пара.

Мы уже давно прошли температуру кипения 100 °C, но температура воды всё растет и растет… В чем же дело? В открытом сосуде воду никак нельзя было нагреть выше 100 °C, а здесь она нагревается и выше. Почему?

Оказывается, что вода имеет температуру кипения 100 °C только в том случае, когда над ее поверхностью давление равно атмосферному. В открытом сосуде пар улетучивается и давление всё время остается постоянным и равным давлению окружающего воздуха, то есть атмосферному.

Совсем другое дело в закрытом сосуде. Здесь пару деваться некуда, он скапливается над поверхностью воды и оказывает на нее всё большее и большее давление. Если бы это давление было повышенным, но дальше не росло, то при некоторой температуре, более высокой, чем 100 °C, всё равно началось бы кипение. Но стоит воде нагреться на один градус, как и давление в закрытом сосуде тут же возрастает на какую-то долю атмосферы… Так мы и будем отмечать по манометру для каждой новой температуры новое давление, пока вся вода не превратится в пар. Такой пар, который находится в котле в то время, как имеется еще вода, называется насыщенный пар. Это значит, что в этом объеме парового пространства котла, при этой температуре воды, большего количества пара получить нельзя. Пространство насыщено паром. Если из воды при этом продолжает вылетать какое-то количество молекул, то точно такое же количество их возвращается обратно из парового пространства в воду. При новой температуре воды меняется количество могущих вылететь без возвращения частиц и давление насыщенного пара также меняется.

Когда же вся вода испарится, можно продолжать нагревать один пар, но тогда это будет уже не насыщенный пар, а перегретый, и его давление, повышаясь и дальше, уже будет зависеть не только от температуры, но и от объема котла, в то время как давление насыщенного пара в любом объеме зависит только от температуры.

Теперь, вместо нагревания, попробуем начать охлаждение котла. Мы заметим, что перегретый пар превратится в насыщенный, а тот по мере охлаждения будет понижать свое давление. Этот обратный процесс превращения пара в воду называется конденсацией. Посмотрите на узоры, которые расписал мороз на вашем окне. Вы задумывались над тем, отчего эти узоры получаются? А ведь тут тоже происходит явление конденсации паров, находящихся в воздухе. Эти пары, соприкасаясь с холодным стеклом, конденсируются, превращаются в мелкие капли воды, которые тут же замерзают.

Вот теперь мы, пожалуй, закончим нашу беглую экскурсию в область науки о паре. Заметим, что наука эта достаточно сложная, но углубляться в нее мы сейчас не можем, — это уже дело инженеров-теплотехников.

Пришло время

Но почему Леонардо да Винчи, почему Джиованни Бранка, почему десятки других инженеров, ученых, изобретателей стремились создать тепловой двигатель? Почему нельзя было ограничиться водяным и ветряным двигателями?

Да потому, что уже давно ощущалось большое неудобство: двигательную силу можно было получить только возле реки, а где-нибудь в стороне — нельзя.

Правда, иногда выручал ветер, но ведь мощность ветряных двигателей не высока, да к тому же и сам ветер непостоянен — сегодня есть, завтра нет.

От природных условий зависела мощность и водяного двигателя: спадет вода в реке — и мощность падает.

Совсем иначе дело обстоит с тепловым двигателем. Всюду, где есть топливо — дрова, уголь, нефть, солома, — всюду, где возможно развести огонь, удастся заставить работать тепловой двигатель. Когда надо, — можно двигатель пустить, когда не надо, — остановить. Мощность у такого двигателя всегда постоянная, — знай подбрасывай топливо. Словом, казалось полезным наряду с водяными и ветряными двигателями попытаться создать такой удобный двигатель, как паровой.

Но если попытки Леонардо да Винчи и Джиованни Бранка использовать силу пара были вызваны лишь техническим интересом, который они питали к разрешению этой задачи, и идеи их остались не воплощенными в реальные машины, то наступила пора, когда тепловой двигатель потребовалось создать во что бы то ни стало.

Долгое время, как вам известно, изготовление необходимых предметов человеческого обихода производилось отдельными мастерами-ремесленниками. Сидит себе такой ремесленник — прядильщик — и вращает потихоньку ногой прядильное колесо. Но с развитием торговли потребовалось много различных товаров и работа ремесленников, да еще почти вручную, не могла обеспечить всё возрастающий спрос. Постепенно стало появляться крупное капиталистическое машинное производство — фабрики и заводы. Новые машины, изобретенные, чтобы заменить рабочие руки, потребовали и мощных двигателей. Водяные колеса не могли развивать больших мощностей, да и вообще этот двигатель был неудобен для привода фабричных машин, — уж слишком громоздкими оказывались такие сооружения. Помните, какой подземный коридор с несколькими подземными залами вынужден был соорудить Козьма Фролов, чтобы разместить водяные колеса для привода механизмов Змеиногорского рудника?