Джон Китс (1795–1821)

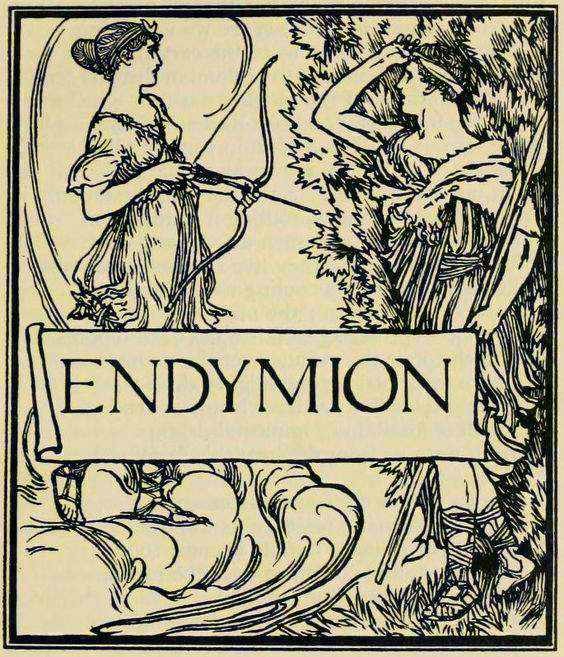

ЭНДИМИОН

ПОЭМА.

Посвящено памяти Томаса Чаттертона

Долгий стих старинной песни…

КНИГА ПЕРВАЯ

В прекрасном — радость без конца, без края,

Прекрасное живёт, не умирая.

Оно растёт и ширится, благое,

Стоит на страже нашего покоя,

Чудесных снов, здоровья и дыханья;

И потому-то утреннею ранью

Плетём венки мы, чтоб земля нам стала

Ещё родней, хотя на ней так мало

Осталось благородства, — и в избытке

Преграды мы встречаем при попытке

Пробиться к истине. Как ни суровы

Печальных душ тяжёлые покровы,

Прекрасное снимает их. Нам надо

Взглянуть на небо, на овечье стадо

И разглядеть нарциссы в ближней чаще;

И заприметить ручеёк, журчащий

Порою жаркой; и в густой дубраве

Узреть шиповник; и почти что въяве

Через века и через расстоянья

Разведать предков славные деянья;

И, внемля сказкам, письменным иль устным,

Не предаваться размышленьям грустным.

И влаги даст небесная криница,

И смерть от нас навеки отстранится.

Мы чувствуем явленья и предметы

Не второпях; напоминает это

Любовь ко храму, к облаку и к роще,

Напоминает о волшебной мощи

Луны, что к нам приходит постоянно,

Пока всё это, свыше осиянно,

В сознанье, в душах не оставит знаки,

Что не стереть при свете и во мраке.

И мы умрём, когда о них забудем.

Вот почему мне захотелось людям

Поведать о судьбе Эндимиона.

Какое имя! Властно, непреклонно

Оно звучит во мне и днём и ночью,

И мне поэма видится воочью,

Как наши долы. Я начну, покуда

Не слышно криков городского люда,

И только-только появились почки,

И кое-где проклюнулись листочки

В лесах старинных; и покуда ива

Смолу роняет, и домой шумливо

Идут молочницы. И в те же сроки,

Когда в густой траве забродят соки,

Столкну я чёлн и поплыву к беседке,

Где тихие часы мои нередки.

В присутствии соседки-маргаритки

Стихов насочиняю в преизбытке.

Ещё и пчёлка не начнёт по крохе

Сбирать нектар на клевере, горохе,

Как я уж допишу до середины.

Да не увижу зимние картины

К конце работы! Я творю, мечтая,

Что всюду будет осень золотая,

Когда свершу задуманное дело, —

И посылаю в дикие пределы

Я мысль-глашатай; дале — будь что будет;

Пускай трубит, пускай траву разбудит:

Покуда зелена лесная тропка,

По ней шагаешь весело, неробко.

На Латмосе был мощный лес: то влага

Несла корням живительное благо,

Что, по каналам расходясь древесным,

Текло к ветвям, текло к плодам чудесным.

Таил тот лес укромных мест немало,

Людей не знавших. И когда, бывало,

Ягнёночек от стада отбивался,

Он никогда в загон не возвращался,

Где блеяли довольные ягнята

За час-другой до полного заката.

Но пастухи спокойны были, веря,

Что волки, леопарды, злые звери

С ягнёнком не расправятся невинным,

И тот придёт к волшебным луговинам,

Где Пан — пастух, и пастухам, понятно,

Потерю возместит десятикратно.

Минуя папорти, болота, ивы,

Тропинки извивались, прихотливы,

Ведя к широкому лесному лугу,

Откуда всюду виделись по кругу

Могучие стволы на фоне дёрна.

Как в вышине свежо и как просторно,

Расскажешь ли! — Всё выше и всё дале

На ветку с ветки голуби летали.

И облака, взирая на поляну,

По голубому плыли океану.

И мраморный алтарь среди дубравы

Воздвигнут был; и зеленели травы,

И росы фантазировали с блеском,

И по священным этим перелескам

Ковры из маргариток настилали,

И день грядущий пышно прославляли.

И было утро; пламень Аполлона

Посеребрил просторы небосклона,

И в чистоте небесной, изначальной

С забвеньем расставался дух печальный

И ветру отдавался, и шиповник

Тянулся к солнцу, как единокровник.

И жаворонок млел от аромата,

И ручеёк бежал витиевато,

В траве отогреваясь, и задорный

Раздался голос на вершине горной,

И жизнь, какая ни на есть в природе,

Воспрянула при солнечном восходе.

Когда заря без видимого боя

Захватывала царство голубое,

Внезапно с громким смехом прибежали

Детишки к алтарю — и тут же стали

Малютку гнома кликать, чтоб проказник

Устроил им лесной весёлый праздник.

Прошла минута, и шумливым крохам

Отозвалась мелодия со вздохом,

Всё громче выводя за нотой ноту;

Упала в бездну, канула с излёту,

Потом опять из глуби возродилась

И, шелестя листвою, прокатилась

По светлым кронам и, слабея, вскоре

Волной вошла в рокочущее море,

Угасла в нём, угасла одиноко…

В густом лесу, где блещет рысье око,

Мне виделись мерцающие блики,

Мне виделись прекраснейшие лики

И белые одежды; всё яснее

Детали различал я; по аллее

Стекался люд к поляне приалтарной.

Прости, о Муза, мой язык бездарный,

Который описать не в состоянье

Того экстаза, буйства, ликованья;

Но пусть роса эфирная прольётся

На голову мою — и распахнётся

Моя душа; тогда неловким топом

И я пройдусь по Чосеровым тропам.

Ступали в танце девы по дорожке,

Несли они душистые лукошки

С апрельскими цветами; чуть подале

Шли пастухи аркадские; внимали

Они волшебной флейте Аполлона,

И божество над ними упоённо

Рассветный мир собой переполняло

И, покидая землю, умирало

В мелодии изысканной, витийской,

Кончая путь в долине фессалийской.

Одни играли посохами; рядом,

Отдав себя пастушеским руладам,

Свирелили другие. Жрец почтенный

Вослед за ними вышел, вдохновенный,

Встречаемый восторженной толпою.

Он пристально глядел перед собою,

И колыхались праздничные ризы,

И складки плавно ниспадали книзу;

Держал в деснице чашу он; мерцало

Вино, искрясь под солнцем, как зерцало;

А в шуйце нёс корзину с тимианом

И ландышами; шёл к святым полянам,

И всякий ландыш был белее, нежный,

Чем лебедь Леды, страстный, белоснежный.

А голова жреца напоминала

О злой зиме, которая напала

На бедный плющ. Вот новою ватагой,

Горланившей с великою отвагой,

Пополнилась процессия. Явились

Другие, чьи распевы доносились

До облаков. Катили колесницу

Могучие, но лёгкие, как птицы,

Караковые кони. Колесничий

За блеск и славу воинских отличий

Был чтим толпой: он был — сама победа.

Был юноша похож на Ганимеда.

Он двигался, по-царски снаряжённый:

Рог золотой на полуобнажённой

Висел груди; при нём копье лежало,

Что вепрю в бок вонзалось, словно жало.

Он улыбался, глядя в юной мощи

На прочих, словно к элизийской роще

Перелетал мечтой честолюбивой.

Но кое-кто из ближних, прозорливый,

Всё ж чувствовал, что юноше тревожно,

Когда поводья тот неосторожно

Ронял порой; и вспомнил стар и млад

И тягостный осенний листопад,

И крик совы. — О, как оно бездонно,

То горе, что гнетёт Эндимиона!

И вдруг толпа в единое мгновенье

Вокруг святилища в благоговенье

Умолкла; детям, юным бузотёрам,

Там пригрозили наказаньем скорым.

И лёгкий страх, и дрожь со всех сторон

Почувствовал и сам Эндимион

В толпе мужчин, стоявших рядом тесно,

Что с ним в горах охотились совместно.

Но с радостью духовный их владыка

Всех обозрел от мала до велика

И начал так: «Латмийцы, человеки,

Пасущие стада из века в веки:

Покинувшие горы для равнины,

А также вы, насельники долины,

Где от начала мира и доселе

Не умолкают звонкие свирели;

Вы, жители холмов, где дрок колючий

Окутан золотой цветочной тучей;

Вы, стадо пригоняющие рано

Траву щипать у кромки океана,

Где в камышах мелодии Тритона

Разносятся печально, утомлённо;

Вы, женщины, кладущие лепёшку

В суму пастушью утром на дорожку;

Вы, девы, чьим заботливым уходом

Взлелеяны ягнята, вы, что мёдом

Питать готовы юношей любимых, —

Внемлите мне! — В долгах неисчислимых

Мы перед Паном. Разве то не наши

Телушки крепче, здоровей и краше

Грибов лесных? Не в нашем ли пределе

Бесчисленны стада? Дожди в апреле

Ниспосланы не нам ли были? Ярки —

Здоровы-живы, и щедры подарки

Эндимиона-милостивца. В счастье

Живёт земля; и в звонком соучастье

Се — жаворонок утреннею ранью

Поёт сегодня нашему собранью!»

Закончил он, и, Пану благодарный,

Он травы бросил на огонь алтарный,

В честь Пана он плеснул вино на землю.

Пока она пила, сей дар приемля,

Благоухали лавры и курился

Смолистый ладан; ярко он искрился

Под листьями петрушки. На востоке

Туманов тлели смутные потоки.

И грянул хор в пространство голубое:

«О ты, который своды над собою

Воздвиг в лесу ещё во время oно —

Среди цветов невиданных, что сонно

Рождаются, живут и умирают, —

Где в зарослях орешника шныряют

И чешут локоны гамадриады;

Способный терпеливо, без досады

Часами разбирать камышный лепет

В глуши, где порождает странный трепет

Болиголов гигантского размера.

Ты потерял Сирингу… Нет примера

Такому горю — и хотя бы ради

Любви к дриаде

И тех метаний по холмам, долинам,

О, Пан, внемли нам!

О ты, кому хотели б голубицы,

Курлыкая, помочь освободиться

От скорбных дум, когда с таким недугом

Из царства мха, граничащего с лугом,

Ты вечером бредёшь, страдалец истый;

Смоковница, твой друг широколистый,

Плоды тебе даёт; а наши пчёлы

Даруют мёд; луга, поля и долы

Сулят бобы и маковые зёрна;

И коноплянка свиристит упорно:

«Пять птенчиков моих тебя прославят,

Дай срок!» — Тебя без ягод не оставит

Клубничный куст, овеют махаоны,

И осень одарит тебя. Бессонно

Шумит сосна: «Приди же за добычей,

Божественный лесничий!»

О ты, в котором чествуя кумира,

По доброй воле фавны и сатиры

Дремотных зайцев ловят; мечут смело

В стервятника зазубренные стрелы,

Чтоб он, проклятый, не скогтил ягнёнка;

И заблудившегося пастушонка

Выводят на знакомую дорогу;

И собирают раковин помногу,

Чтоб, смеха ради, ты в морском наряде

Спустился бы к испуганной наяде;

А если пожелаешь — как мальчишки

Друг в дружку мечут жёлуди и шишки

И счастливы твоим весёлым смехом, —

Тебя мы заклинаем каждым эхом,

Что по просторам плавает эфирным, —

Внемли, о царь-сатир, нам!

Ты знаешь точно, а не понаслышке,

Как ножницы звенят во время стрижки

Овечьих стад; и в рог трубишь ты в гневе,

Когда в пшеничном топчется посеве

Лесной кабан; ты — мощная преграда

Для злодеяний плесени и града;

Твои неописуемые звуки

В пещерах задыхаются и в муке

Устало гаснут в пустоши бескрайной;

Ужасный открыватель двери тайной

Ко знанию всеобщему, — на клики,

Дриопы сын великий,

Ответь! Приносим, празднично одеты,

Тебе свои обеты!

О, будь, как был, в дворцах твоих зелёных

Прибежищем для дум уединённых

И цели неба разумом свободным

Осмысли; почвам будь неплодородным

Закваскою — живительные дрожжи

Здесь породят живое чуть попозже;

Будь символом громадности, как ране;

Будь отраженьем неба в океане

И растворись меж ними… Но довольно:

Мы головы склонили, богомольно

Покрыв чела подъятыми руками,

И наш пеан гремит под облаками,

Внемли ему, великий и могучий,

С Ликейской кручи!»

Хор смолкнул, и с последними словами

Всеобщий крик поплыл над головами,

Что гром небесный, в горы и долины.

И разом ионийские дельфины

Из моря повысовывали рыла.

Свирель дискантом празднество открыла,

И струнные заныли в страстной дрожи,

Взывая к чувствам тех, кто помоложе, —

Они пошли под музыку, что ныне

Забыта, словно не было в помине.

Праправнуки танцоров этих милых

Впоследствии дрались при Фермопилах,

Но пращуры плясали до упада,

Не ведая грядущего расклада. —

(Мы видим их, навек запечатлённых

В надгробиях и каменных колоннах).

А те, что не участвовали в пляске,

Выслушивали вычурные сказки,

Что могут неокрепшее сознанье,

Встревожив, расшатать до основанья.

Метали кольца; плакали навзрыд

Над бедным Гиацинтом, что убит

Зефиром; — а Зефир из покаянья,

Едва дождавшись Фебова сиянья,

Цветок ласкал уветливо и нежно,

И дождь над ними плакал безнадежно.

Стреляли лучники с искусством редким

По самым верхним ясеневым веткам,

И, надо думать, образов немало

Соревнованье это вызывало

В сознанье зрителей; и непременно

Ниобино дрожащее колено

И воплегубый рот её кому-то

Пригрезился, и вспомнилась в минуту

Её детей погибель, болью дикой

Ниобу сделавшая безъязыкой,

Ей щёки обескровив. Через миг

Его уже отвлёк далекий крик

Того, кто спорил, крепкий лук подъемля,

И, мысленно покинув эту землю,

Герой перед собою видел море:

Он — аргонавт в Нептуновом просторе,

И взоры обращает к небосводу,

И золото, блестя, стекает в воду,

И мнится аргонавтам, что повсюду

Мерцают им трепещущие руды,

А это Аполлона лук слепящий

Сияет в небесах во славе вящей.

Кто склонен был к серьёзным размышленьям,

Мог поделиться мненьем и сомненьем

С Эндимионом и жрецом великим,

И к пастухам прийти премудроликим,

Что рядом, у серебряного трона,

Эндимиона зрели восхищённо.

Шёл разговор о хрупкости границы

Меж двух миров; о том, как относиться

К намекам Веспера; и можно ль всё же

Из туч пурпурное устроить ложе

Для солнца, и какою ворожбой;

И можно ль управлять своей судьбой

И щёки разрумянить ей при этом

Стихом полночным, искренне пропетым. —

Так рассуждали, и был каждый падок

До вечных неразгаданных загадок.

Элизиум… Задумались они:

Каков же он? Былые вспомнив дни,

Один считал, что райская поляна

С любимою, ушедшей слишком рано,

Сведёт его, и будет голос женский

Прекраснее всей музыки вселенской.

Другой мечтал о встрече небывалой

С угасшею дочуркой годовалой,

Мечтал о встрече на дороге дальней

В долине райской, в благости миндальной,

Мечтал о том, как паруса над нею

Умчат дитя эфира в эмпиреи,

И полетит над штилем и над бурей

Его ребенок — маленький Меркурий.

Там были те, что жаждали душою

В раю сойтись компанией большою

И вместе обсудить, как в дни былые,

Охотничью облаву, и впервые

Сравнить, смеясь, со счастьем настоящим

Земную ночь под ветром леденящим,

Когда делились хлебом и советом

С друзьями на привале. — И на этом

Фантазии закончились. — Но рядом,

На прочих глядя отрешённым взглядом,

Сидел Эндимион, сокрыть желавший

Отраву, яд, жестоко разрушавший

Его больную память. В самом деле,

Не чуял он, что люди присмирели

И зашептались в тихом разговоре:

«Эндимиона угнетает горе!»

Вздохнула дева, но ни на мгновенье

Он не покинул плен оцепененья,

И в том он походил на человека,

На землю не ступавшего от века,

Того, кто в доле тягостнее рабской

Был заколдован в повести арабской.

Кто шепчет на ухо Эндимиону?

Его сестра, прекрасная Пеона.

О ком? О близких. Показала знаком,

Чтоб юноша ей в начинанье всяком

Повиновался волей дерзновенной.

И убедила, и ночной Сиреной,

Баюкавшей счастливой переменой

Несбыточные грёзы, по тропине

Меж двух ручьёв пошла посередине,

И, ветви раздвигая перед братом,

Вела его путём замысловатым

К истоку ручейков, туда, где рядом

Они лились, нешумным водопадом

Стекая вниз, где речка без опаски

Лесам и небу строила гримаски.

Там чёлн стоял, уткнувшийся в густую

Зелёную кайму береговую.

Он покачал бортами над водою

И чуть осел под парой молодою,

Когда они по глади серебристой

На островок отправились тенистый.

Приплыли быстро; в бухточку Пеона

Челнок направила; уединённо

Беседка там уютная стояла,

Которой с удовольствием, бывало,

Касалось лето, пальцами играя.

С Пеоною среди земного рая

Здесь не однажды вспоминали девы

За рукодельем древние напевы.

И радовалась девушка везенью —

Принять любимца под любимой сенью.

Она цветов душистых подложила,

Которые в достатке насушила

По осени, когда с пшеницей спелой

Идут жнецы толпою загорелой.

Эндимион на ложе разметался,

Но перед тем как сон к нему подкрался,

Он, приподнявшись, руку взял Пеоны,

Поцеловал её и полусонно

Держал, не отпуская. Словно ива,

Следящая за речкой терпеливо,

Его покой Пеона охраняла;

И было слышно, как трава шептала,

И как звенели пчелки дружным роем,

И как над оголённым сухостоем

Крапивник не переставал кружиться…

Волшебный сон! Несуетная птица!

Ты светлый мир выхаживаешь в море

Тревожных мыслей; — нынче на запоре

Свобода наша — но зато дана нам

Дорога ко дворцам и песням странным,

И к океанам, древним и великим,

К невиданным фонтанам, к лунным бликам,

К луне и прочим чудесам бессчётным.

Скажи, кто под крылом твоим дремотным

Почив, для жизни трижды обновился?

То был Эндимион. Он пробудился

И той, что наклонилась к изголовью,

Промолвил: «О, тебя с твоей любовью

Я чувствую всей грудью. Надо мною

Хлопочешь ты голубкою родною.

Такой росы на свете не найдётся,

Что фимиамом утренним прольётся

И заблагоухает в майском поле,

И будет упоительнее — боле,

Чем эти очи, что полны до края

Любови сестринской. Не знаю рая,

Что слаще слёз твоих. Ты их смахни

И страхи все, и мысли прогони

О том, что я — заложник одиноких,

Печальных дней… Пеона! С гор высоких

Я снова крикну; дуну в рог, и скоро,

Загнавши вепря, вновь залает свора

Моих собак; и выделаю снова

Себе я лук из тисовой основы;

И на закате спрячусь в луговинах,

И песенок дроздовых, соловьиных

Я досыта наслушаюсь; и рядом

Увижу пастуха с овечьим стадом.

Так помоги, Пеона, помоги!

Ты пальцами по лютне пробеги,

И дай душой окрепнуть мне». И дале

Серебряные капельки печали

Смахнув со щёк, Пеона ради пробы

Легонечко прошлась по струнам, чтобы

С любым отрывком, голосом пропетым,

Звучала лютня слаженным дуэтом.

Ах, с мягкостью подобною, бывало,

Дриопа колыбельных не певала.

Казалось, ни в какие времена

Мелодия, что так была грустна,

Не вызывала большего волненья.

Она брала искусством исполненья,

А также тем, что, при дельфийском пыле,

Невидимыми струны эти были.

Растаяла душа Эндимиона.

Но девушка вздохнула огорчённо,

Однако же серьёзно, беспристрастно

Она сказала: «Брат, скрывать напрасно,

Что ты владеешь тайнами вселенной.

Причастность к ней, и звёздной, и нетленной,

Тебя томит. Иль божествам не мил

Ты за упрямство? Может, изловил

Ты голубя пафосского с посланьем?

Иль, может, подстрелил ты утром ранним

Оленя, что обещан был Диане?

Иль смерти ждёшь, увидев на поляне

Диану обнажённой? Нет, смущён

Ты чем-то большим, брат Эндимион!»

И он ответил ей проникновенно:

«Сестра, откуда эта перемена?

Ты лишь недавно в роще веселилась.

Скажи по правде: что с тобой случилось?

Ужель все оттого, что так нежданно

Я изменился? Право, это странно

И для догадки — мало. О, желанья

Бездельные, где нету воздаянья

За годы, проведённые в трудах,

Где я скорблю о прожитых годах,

Как не скорбит влюблённый о любимой!

Считают эту скорбь неодолимой.

Что ж, прав народ: я, видевший далече,

Как солнце разворачивает плечи

Вдоль горизонта, я, предстать дерзавший

Пред Люцифером, — поутру бросавший

Копьё своё, охоту начиная,

Я, что летел, соперников не зная,

На скакуне арабском, бивший влёт

Стервятника, — со мною лев и тот

Боялся встреч, — и это я — мгновенно —

Огонь утратил, рухнул, как в геенну.

Как пал я низко! Но с тобой, быть может,

Забуду всё, что сердце тайно гложет.

Нет, та река не видит неба, кроме

Как в тот момент, когда на окоёме

Сияньем лес охвачен вдоль границы

И воздух в лунном свете серебрится.

Там было место, — помню как сейчас, —

Где я бывал в июне, и не раз,

Где я по вечерам бродил устало,

Где солнце неохотно покидало

Свои палаты в роскоши пурпурной.

И видел я в обители безбурной,

Как солнце колесницей управляло

И как четвёрка двигалась помалу,

Пыхтя и фыркая. Когда светило

В созвездье Льва блистательно вкатило,

На клумбе волшебства и чародейства

Внезапно маков расцвело семейство.

Я удивился этому курьёзу,

Столь быструю узрев метаморфозу,

И всё-таки задумался. Однако,

Что б это значило? Морфей-гуляка

Прошёлся тут, пером тряхнув совиным?

Иль с видом безучастным и невинным

Меркурий кадуцей подбросил тайно

Матроне Ночи? Сколь необычайно

Для наших мест подобное цветенье!

Я размышлял — до головокруженья.

И маки танцевали предо мною,

И хлынул ветер мягкою волною,

И замелькали пёстрые, живые

Перед глазами пятна цветовые. —

Так до конца не осознав причины,

Я пал на дно взволнованной пучины

И с тем уснул. Слова найду едва ли

Для тех чудес, что пережил я дале.

То был лишь сон — и только у ручья

Напевы позаимствовал бы я,

Иначе описать не в состоянье

Картины те и то чародеянье.

Казалось мне, лежал я, созерцая,

Как там, в зените, девственно мерцая,

Тянулся Путь, что называют Млечным.

Мой взгляд блуждал с восторгом бесконечным.

И отворилось небо для полёта,

Но непреодолимыми высоты

Казались мне, когда раскрыл в бессилье

Я лишь воображаемые крылья.

Однако звёзды, бывшие в покое,

Поплыли вдруг со скоростью такою,

Что я мгновенно оказался сзади;

Вздохнув тогда в завистливой досаде,

Я взором к горизонту обратился.

В туманном круге, что засеребрился,

Взошла луна, — для кубка подошло бы

Нептуну серебро подобной пробы.

В ту ночь луна была настолько яркой,

Что с новообретённою товаркой

Ушла моя душа без промедлений

Под свод небесный, полный испарений,

В надежде, что за сумрачным покровом

Увидит мир, как прежде, бирюзовым.

И, приобщаясь к звёздам, к их орбитам,

Я снова взором ясным и открытым

Взглянул наверх, но — полыхнуло пламя,

И тотчас я глаза прикрыл руками.

Вновь глянул. Олимпийцы всеблагие,

Что наши судьбы двигают людские!

Откуда этой формы совершенство?

Откуда это высшее блаженство?

Её волос волнующего злата

Что символом, земля, бы избрала ты?

Нет, не овёс, пожалуй, и, пожалуй…

Дай руку — от ошибки небывалой

Хочу предостеречь тебя, сестрица!

Немудрено мне разума лишиться

От локонов её, хотя причёска

Проста, непримечательна, неброска.

Но уши столь изысканно жемчужны,

И брови у неё полуокружны;

Уста и очи… Как, и сам не знаю,

Но душу это приближает к раю.

Я привожу фантазию в движенье,

Покуда яд людского окруженья

Не упадёт с язвительного жала, —

Куда б тогда душа не побежала,

К каким богам и храмам! — Я посмею

Сказать, что ноги у неё стройнее,

Чем у Венеры у пенорождённой…

Колеблет ветер, гонкой возбуждённый,

Платочек шейный в шёлковом шатре.

И звёзды в нескончаемой игре

Искрятся и мелькают, и о ложе

О колокольчиковом помню тоже,

И о букете маргариток…» — «Милый,

То сон во сне!» — «Владея чудной силой,

Она явилась девушкой земною,

Она, краснея, встала предо мною,

Но я от одного её касанья

Едва-едва не потерял сознанье;

Однако перемог себя, и разум

Я сохранил, подобно водолазам,

Плывущим по коралловым глубинам.

Я помню, понесло меня к вершинам,

Где падает звезда со шлейфом гордым

И где орлы ведут сраженье с нордом,

Что подвигает камни-метеоры.

И я почуял скоро, очень скоро,

Что я не потерялся в этой смуте,

Что не один я; из небесной жути

Нас понесло в опаснейшие дали.

Внизу пещеры, гроты замелькали.

Вокруг меня в пространстве пустотелом

Восстали звуки в танце оголтелом.

Взглянул я на любимую — и разом

Я потерял и сдержанность, и разум.

Я целовал ей руки в исступленье.

Глазам грозило смертью ослепленье,

Но я смотрел, и взгляды между нами

Друг друга пили жадными глотками.

Сливаясь с нею здесь, в бесплотной сфере,

Друг другу возмещали мы потери:

Ведь мы друг друга были продолженьем.

О, безрассудный смертный! — Я движеньем

Решительным коснулся на лету

Её щеки. Мы пали в темноту,

Вздохнув глубоко разом, — и мгновенно

В цветах мы очутились по колено.

Повсюду — горы. Новые отрады

Нас ожидали. Через все преграды

Фиалок, мёда, липового цвета

Росло благоуханье. — А вот это

Что к нам за гостья? — С первого же взгляда

Я догадался: это — Ореада.

Зачем в раю уснул я в тот же день

И крыльев рая не заметил тень?

Зачем подобен искре был, которой

Удел один — угаснуть смертью скорой,

Хоть луч её алмазом отражён?

Я впал в ничто — я впал в тяжёлый сон.

Но я недолго был в оцепененье.

Сквозь дрёму чьё-то лёгкое движенье

Услышал — и сейчас же пробудился.

И встал я, и слезами разразился,

Ломая руки. — Ты послушай: маки

Головки опустили; в полумраке

Дрозды смолкали; даже Геспер прочь

Ушёл с небес, и стало мне невмочь

Терпеть тот день с его тяжёлым взглядом.

Отшельный бриз травил себя, как ядом,

Капризной меланхолией. Казалось —

Пеона, слышишь? — будто раздавалось

Везде и всюду чьё-то «До свиданья».

Пошёл я прочь — и видел увяданье

На небе и земле: оборотиться

Успели тени в мрачные темницы;

Прозрачные ключи единым духом

Там почернели; рыба кверху брюхом

Пошла наверх; и было в красной розе

Болезненное что-то, и в угрозе

Шипы её торчали. В диком страхе

Я демона признал в невинной птахе,

Что душеньку мою в обличье новом

Решил украсть под сумрачным покровом,

И всюду, где бы я ни сплоховал,

Меня толкало в каменный провал.

И маялся, и всё я клял сначала,

Но Нянька Время люльку раскачала.

Я осмотрелся, и обрел терпенье,

И возношу богам благодаренье

За то, что ты со мной, за то, что вскоре

Молитвами твоими стихнет море

Томящей жизни».

Он закончил. Оба

В молчании сидели. Да и что бы

Могла сказать Пеона? — Бестолково

Звучит в такой момент любое слово:

Нет смысла подступаться к крокодилу

С мечом; вотще выказывает силу

Кузнечик солнцу. И, вздохнув, сначала

Пеона пристыдить его желала

За эту слабость, но напрасно губки

Она кусала: как в больной голубке,

В ней было сил для горького упрёка.

«Неужто это — всё? — вздохнув глубоко,

Она спросила. — Странно и печально,

Что тот, кто был задуман изначально

Как полубог и должен был остаться

В легендах наших, будет воспеваться

Лишь простодушной девою за прялкой,

Что станет петь, как он, скиталец жалкий,

Не веря, отрицал в самой основе

Существованье истинной любови;

Как вяхирь ветку с тисового древа

Ронял пред ним, припомнит эта дева;

Как умер он; а также как на славу

Любовь над ним устроила расправу;

Закончится баллада жалким стоном. —

Но ты, кого зовут Эндимионом,

Ты песней стань серебряного горна

И в небе рей, в котором так просторно!

По вечерам и я влюблённым взором

Стремлюсь наверх — к серебряным озёрам,

Где озарённые закатом тучи

Волшебные напоминают кручи;

И острова, и золотые пляжи,

И улицы я разбираю даже,

Где кони скачут; вижу, как цветисто

Там высятся дворцы из аметиста.

Я знаю, недоступно мне всё это,

Ужели горнего не видеть света?

Но веришь ли, в душе благоговея,

Провижу я источники Морфея,

Каналы, что прочерчивают воздух…

Пелёны даже в ласточкиных гнездах

Нежней бы не заткал челнок паучий,

Чем небеса — фантазией могучей!

Пускай миры эфирных начертаний

Воздушней породивших их мечтаний,

Отвергнуть жизнь за то, что сей подарок

Не столь обворожителен и ярок,

И подвиги забыть, и благородство

Фантазий ради — это ль не юродство?»

В смущенье горьком был Эндимион,

И, словно тяжкий отгоняя сон,

Он веки чуть раздвинул. Так же бризов

Встречают мотыльки внезапный вызов,

Распахивая крылья чуть пошире,

Когда Зефир командует в эфире.

Как ни страдал он, мнилось, что чудесной

Он манны вдруг попробовал небесной.

Приободрясь, промолвил упоённо:

«Похвал от мира жажду я, Пеона,

Но хилый, сонный призрак — что он может?

Ветрило он никак не потревожит.

В бездействии мой парус обтрепался.

Ушёл я с корабля, да, я расстался

С ним, неподвижным. Высшие надежды,

Когда я в небо устремляю вежды,

Соизмеримы с радугой в размахе,

И не хочу в земном копаться прахе.

В чём счастье? — В том, чтоб разумом стремиться

К союзу с вечным — и преобразиться,

Времён, пространств одолевая сферу.

Взгляни на небеса, пойми их веру;

Прижмись губами к розе; чти мгновенье,

Когда свершится одухотворенье

Ветров свободных музыкой, и чудо

Эола извлечёт она оттуда,

Из чрев их светлых; а потом в могилах

Проснутся песни предков наших милых,

И призраки пророческих мелодий

Закружатся среди лесных угодий

Над каждым следом бога Аполлона;

Потом рожки заплачут сокрушённо

На месте давней битвы. Над поляной,

Где засыпал Орфей, малыш румяный,

Родится колыбельная лесная.

Мы чувствуем ли это, сознавая,

Сколь одиноки мы и сколь похожи

На странствующих духов? Но вокруг

Есть тысячи событий, что не вдруг,

Но исподволь приводят под начало,

Которое короной увенчало

Весь род людской. Из дружбы и любови

Сей выкован венец; в первооснове

На дружбу уповаем, безусловно:

Спокон веков она блистает ровно;

Но каплю света, что горит в зените,

В конце невидимой для глаза нити, —

Зовут любовью. Сочленяя звенья,

Она — бродило, светоч, дерзновенье

Порывов наших. Боже мой, как сладко

Смешаться с ней, растаять без остатка

В её лучах! И только с нею слиться,

Взмыв в эмпирей, душою окрылиться

Зовёт она. Любовь, по существу,

Питает нас и держит на плаву, —

Порой уподобляясь пеликану, —

Отверстою держа над миром рану, —

Чтоб даже тот, кто в силу возвышенья

Имел бы право принимать решенья,

Отсеивая плевелы от злаков,

И вытирать следы позорных знаков

Везде, где проползают люди-слизни,

И он бы, позабыв об этой жизни,

Во сне любовном причастился раю.

Скорей бы онемел я, уверяю,

Чем разговором тишь нарушил эту,

Благотворящую на всю планету,

О том не ведая, хоть это благо

Внушает соловью его отвагу:

Он о любви поёт в лесной беседке

И забывает на высокой ветке

О том, что Ночь на цыпочках крадётся.

Так и любовь, что часто признаётся

Простым смешеньем страстного дыханья,

Мы до конца понять не в состоянье.

Невежествен и я; но как могли бы

Цвести цветы и красоваться рыбы

В серебряной кольчуге; как бы, право,

Земле в наследство отошла дубрава,

И как бы семя в почве прорастало,

И что тогда бы с музыкою стало,

И где тогда бы песни наши были,

Когда б мы не встречались, не любили?

Когда способна смертная любовь

К бессмертию вести, всё вновь и вновь

В народах честолюбье пробуждая,

Тогда, сестра, лишь прихотью считаю

Стремленье к славе тех, кто издалече

Любви бессмертной движется навстречу

И сам бессмертен. Ты в недоуменье?

Но эти вещи истинны: в строенье

Нет атомов, гудящих в нашей дрёме,

Которые, ведя к тупой истоме,

Роятся в бреднях. Нетерпенье гложет

Мой дух, который, знаю, жить не сможет

Единственной мечтой — до появленья

Надежды за тенями сновиденья.

Меня поймёшь ты лучше, может статься,

Когда скажу, что стал я сомневаться,

И верится сегодня еле-еле,

Что я лишь сон увидел, в самом деле,

Той самой ночью. Слушай же, Пеона!

За храмом, возведённым в честь Латоны,

Что скрыт от нас за тёмными ветвями,

Лощина есть с неровными краями,

Поросшая деревьями столь плотно,

Что грифы там летают не вольготно,

Но, натрудив крыла свои, в мученье

Ещё подолгу чистят облаченье.

Ведут ступени в тесную каморку;

Колодец рядом выложен; он зорко

Кусты и небо видя, над собою

Уставил око нежно-голубое.

Цветы, что были схожи с первоцветом,

Но с тёмной бархатной каймой при этом

И в золотых веснушках — для тебя я

Носил их, из расщелин добывая

Огромнейшего камня, на котором

Дремал, объят полуденным измором.

Сквозь камышинки продувая воду,

Я в них дудел, как будто не был сроду

Мужчиной взрослым, и с восторгом юным

Кораблики я делал и Нептуном

Себя воображал. Но чаще даже,

Младенцем становясь в любовном раже,

Из облаков, пушистых, словно вата,

Я возводил дворцы замысловато.

Вдруг вижу — в золотистом ореоле,

С колчаном стрел возник в небесном поле

Сам Купидон — как прихоть, как каприз.

Мне помешать не мог и лёгкий бриз.

И я подумал: не пуститься ль ныне

За божеством по голубой равнине?

И полетел, и — веришь ли, Пеона?—

Чудесный лик заметил изумлённо,

Тот самый лик, что брезжил мне в колодце,

Увиденном во сне. Что сердце бьётся

Отчаянно, как пойманная птица,

Я чувствовал, и захотел я взвиться

Поближе к солнцу, — но цветы, цветы

Внезапно закружили с высоты,

Окутав мир душистым покрывалом.

И я, объят восторгом небывалым,

Росой небес как будто причащён,

Пучиной смерти не был поглощён,

Когда тот лик опять забрезжил вскоре.

Сколь радость мимолётна! Боль и горе

Нас истязают, как оленя — овод,

И радость неохотно ищет повод

Для новых встреч; всё горше ждать с испугом,

Как скучный день с мучительным досугом

Прочь отойдёт, но следующей ночью

С бессонницей мы встретимся воочью.

И боле эти думы были горьки,

Чем те — тогда, на маковом пригорке, —

И целый век, разбитый на минуты,

Прополз во тьме моей душевной смуты.

Но счастье длилось, скука умалялась.

Со мною это трижды повторялось,

И в муках претерпел я обновленье;

И зимний ветер проиграл сраженье

С весенним солнцем; небо ликовало,

Но всё украдкой слёзы утирало,

Сочувствуя загубленным бутонам.

Я бодрым становился, оживлённым,

И ты мне шапку с видом благодарным

Венчала украшением янтарным.

И думалось, что все мои страданья

Со временем отправились в изгнанье,

Но пребывал в беспомощном разладе

Я сам с собой; и часто, скуки ради,

Метал копьё бесцельно. Как-то случай

В ручей серебряный быстротекучий

Копьё забросил. Труд проделав адов,

Прошёл я двадцать малых водопадов,

Ища исток прозрачного ручья, —

Его в пещере обнаружил я.

«Прощай!» — журча, высмеивали воды

Печаль свою, когда родные своды

Навеки покидали. Там свисали

Растения, и листья покрывали

Жилище нимфы. Как же я смутился!

«Нечистый смертный, где ты очутился? —

Промолвил я. — Здесь охлаждает руки,

Вернувшись к людям после злой разлуки

Из сумрачной геенны, Персефона?

Иль Эхо здесь о чем-то увлечённо

В безмолвии лепечет, и впадает

В безумие, и тихо засыпает

Под музыку печальную? В тиши

Обеты, что давал я от души,

Пускай оно со вздохом перескажет,

Пускай оно их выслушать обяжет

Её, ту самую, кому с тоски

Я рву цветы, кому плету венки,

Шепча над каждым, чтобы этот шёпот

Донёс до милой мой сердечный ропот,

И смилостивилась она однажды.

Услышь меня, скажи ей, как я стражду,

О, Эхо милосердное!» — И здесь

Язык свой глупый придержал, и весь

Я покраснел, стыдясь тоски острейшей,

И не дал ходу жалобе дальнейшей,

Но пребывал в слезах, когда ко мне

Вдруг кто-то обратился в тишине:

«Сию пещеру разыскать трудней,

Чем остров Делос. Знай и помни: в ней

Роняет Эхо звук не в пустоту,

Но поцелуям вторит. На лету

Меня коснёшься — на малейший шорох

Отвечу». — Стихло Эхо в коридорах.

Умчалось время. Где оно, сестрица?

Угас мой смех, но в горечи стремиться

Не стану к смерти. В противостоянье

Я буду к ней. Ну, вздохи, до свиданья;

Глубокому предамся размышленью.

О мире сём во время посещенья

Его глухих и сумрачных окраин

И вновь считать не стану, неприкаян,

Я звеньев горя; в горы не уйду,

Чтобы забыться там, избыть беду

В порывах ветра. Слушай: очень скоро

Я изменюсь и трезво, без укора

Взгляну на мир спокойными глазами,

Туда, где нынче полыхает пламя

Моих надежд. Пускай умрут. Я смею

Предположить, что чуть поздоровее

Кажусь тебе? А солнышко садится…

Еще поспеем мы на колесницу,

Что нам прикатят местные селяне». —

Он усмехнулся, как звезда в тумане.

С Пеоной кров покинули приятный

И на челне пустились в путь обратный.