Фаина читала и как бы видела: вот вокруг экскаватора почти каждый день толпятся люди. Она как бы слышала обрывки разговоров. Подрядчики обирали рабочих артелей, вчерашние кулаки и их подлипалы не гнушались никакой клеветой:

— Начальники наши угробили денежки на заграничные машины, а от крестьянской кобылки все равно никуда не уйдут.

— Да что там говорить! От этих машин только шум да вонь… Мужичок простой лопатой больше сделает.

— Такой железный слон придет на борт ямы да и обвалится в нее. Вот тебе и механизация, хе-хе-хе!..

А Быков с товарищами делали части к экскаватору в кузнице, износившуюся или испорченную кем-то ночью арматуру снимали с других, устаревших паровых машин. И Каримов, у которого учился Быков, вел экскаватор к забою. Они верили в себя, эти люди, как верили в технику, во все новое, что приходило на рудник. Верили и давали крепкий отпор всем, кто хотел помешать…

Фаина сидела и думала, как начать и чем закончить свою речь. Она со стыдом вспоминала свое первое выступление тогда, после ее первой заметки, появившейся в газете и наделавшей столько шума в цехе. Но с тех пор стала выступать на всех собраниях, и раз за разом ее короткие выступления становились четче, убедительнее, весомее…

Ее взволновала обстановка строгой торжественности похорон, вздохи траурного марша, заплаканные лица детей и близких родных Григория Семеновича, лежавшего теперь на высоком помосте, в гробу, засыпанном цветами.

— Ко мне мама приехала, когда я в комсомол вступила, — начала она. — Думала я, она ругать меня будет. А мама спросила, ношу ли я теперь крестик серебряный, ее благословение. Я говорю: нет, мама, не ношу я его давно. А где, спрашивает, он? А я его в пруд закинула еще года два назад. А она заплакала. Погубила ты, говорит, и себя, и мать родную… Я ей говорю, что религия — обман народа. А мама все плачет да грозит карой. Всех, мол, вас, придет время, перевешают за отступничество. Осердилась я и спрашиваю, кто же это осмелится вешать нас? А мама одно твердит: найдутся, мол, люди…

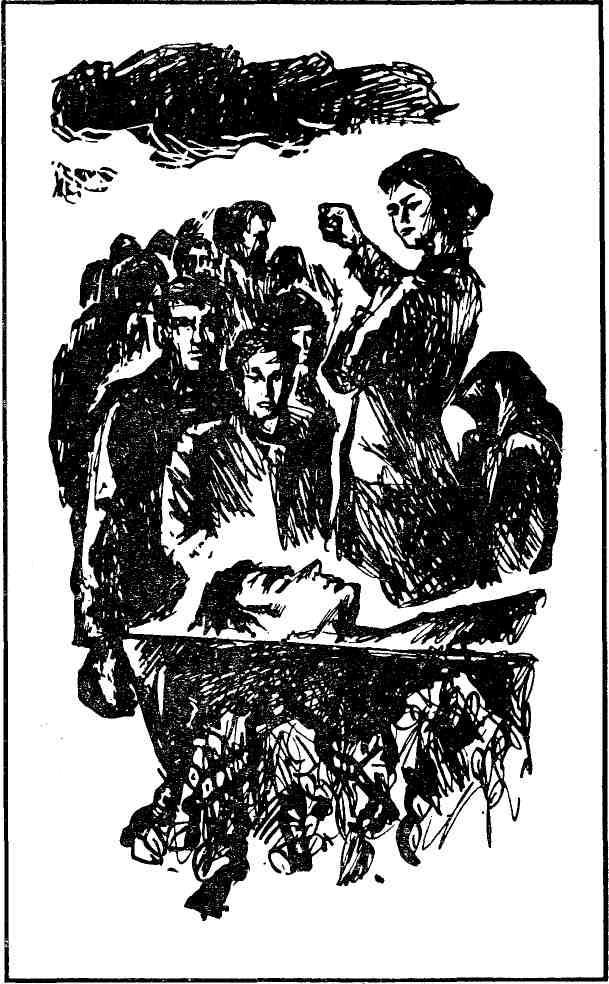

Фаина повернулась в сторону гроба и заговорила громче, увереннее:

— Находятся еще звери, которые стреляют в спину хорошим людям. Они и машины портят, и саботаж устраивают. Дай им волю — они завтра всех нас отравят. Но никто не даст им такой воли! Нас не испугаешь, нас много, мы сильные. Мы поняли, что только сами можем построить для себя хорошую жизнь на земле. Партия не даст нас в обиду никакому врагу, какой бы он хитрый и коварный ни был. Классовый враг пролетариата будет повержен! — так говорит партия…

Она стряхнула со лба бисеринки пота, посмотрела в притихшую толпу.

— Работаю я недавно, но вот уже стала строгалем. Норму выполняю не хуже мужиков. Стараюсь учиться. Может быть, меня тоже пугали, только я не испугалась. И теперь в ответ на кулацкое злодейство я берусь еще лучше работать и учиться буду. Давайте мы все хорошей работой отомстим врагам за смерть Григория Семеновича Быкова.

Потом она, несколько сбившись, сказала и о выпавшем знамени и что его надо высоко нести дальше, но вместе с этим почувствовала, что переволновалась, что надо заканчивать.

Когда шла домой, задумавшаяся, встревоженная происшедшим, услышала сзади негромкий голос:

— Хорошо поет пташка, да где сядет?

Сначала не поняла, что это относится к ней, потом услышала второй голос:

— Да, что и говорить, девке пальца в рот не клади.

Фаина вся внутренне сжалась. С неприятным чувством увидела, что знакомые люди ушли далеко вперед. Помимо воли ускорила шаг. Ведь все равно она ничего не сможет поделать с двумя мужчинами. Благоразумие заставило ее не поддаваться на провокацию, быть спокойной и трезвой. Тот, первый, крикнул вслед:

— Смотри, скоро допрыгаешься, сороконожка!..

Обидное слово почему-то рассмешило. Фаина пошла медленнее, спокойнее.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Как-то уж так сложилась жизнь у Фаины, что одно испытание шло за другим. Передышки были короткими. Недели спокойной жизни можно было пересчитать по пальцам.

«Долой домострой! Разрушим до основания старый семейный уклад! Свободу и равенство — каждой женщине!» — кричали со стен плакаты. «Вся наша жизнь — борьба. Выстой и победи!» — звали транспаранты и лозунги в клубах.

Газеты и радио прославляли сестер Виноградовых, Пашу Ангелину, Марию Демченко.

«Быть бы хоть в чем-то похожим на них!» — эта мысль не покидала Фаину.

Однажды утром произошло неприятное объяснение со старым мастером, учившим ее токарному и строгальному делу. Андрей Петрович Грязнов — токарь, неплохой строгаль, умел фрезеровать, досконально знал слесарное ремесло. Он отвел Фаину в сторонку.

— Вот что я тебе скажу, Фелицата, — по привычке он все еще звал ее старым именем, — ребята на тебя в обиде. Посуди сама, ты здесь без году неделя, а всем уже тобой глаза колют. Вот, дескать, вы по десятку и больше лет в цехе торчите, а девчонка вас обставила… Нельзя так, Феля, охолонь, осмотрись, подумай. Не все ведь здесь дураки да лодыри!

Фаина сразу догадалась, что речь идет о рекордной выработке ее, строгаля Шаргуновой. В три раза перекрыла она норму на обработке валика разливочной машины. Она не тратила время на перекуры, на болтовню о семейных новостях. К тому же, с вечера готовила болванки и инструмент, ухаживала за станком. Ей удалось сделать нехитрое приспособление. Вместо одного валика по норме, она стала делать три, да еще принималась и за четвертый.

И вот вместо одобрения — упреки, да еще угрюмое предостережение.

— Чего городишь-то, Андрей Петрович, — резко сказала она, — аль мне около станка кадриль танцевать? Да меня совесть заест до смерти! А тебе-то не совестно?

— Ты меня, девка, не совести, — озлился старик. — Соплива еще, вот что! А тебе что, больше всех надо? Берись давай за иную работу или на фрезерный переходи. Я научу…

— Никуда я не перейду, стану по четыре валика давать, вот! А вам всем придется подтягиваться. А то я еще и парторгу все расскажу, Василию Евстафьевичу.

— Вот и опять дура вышла. Да ведь по норме — один валик за смену! Пойди поговори с нормировщиком Никандровым, он тебе мозги-то и направит. Туда же еще, пугать вздумала! Смотри, не оборвись, девка…

— Ты тоже меня не пугай, Андрей Петрович. Много нынче пугальщиков. Пугаться устанешь. А нормировщику укажут где надо.

Грязнов плюнул и отошел, бормоча что-то невнятное. Настроение испортилось. Не хотела обидеть старого человека, а, выходит, чуть ли не врагами стали. Ну и дела! Час от часу не легче.

Неожиданно припомнился Мишка, который иногда приходил к ней со своим другом Фаридом, угощал конфетами, намекал на женитьбу. Этот самый Мишка один раз изображал Андрея Петровича, Очень смешно и похоже.

— Не смотри, что он простой с виду. Он хитрущий — прямо беда!

Мишка горбился, хмурил брови, покашливал и хриплым тенором пел:

Фаина долго смеялась, а Мишка прямо расцветал от удовольствия.

Она стала неплохо зарабатывать, ушла от сестры Веры. Да и тесновато там стало, когда подрос третий ребенок. Фаина сняла угол у дальних родственников в большом пустующем доме. Киселевы жили вчетвером: старик с женой, сестра жены и престарелая бабка. Дети Киселевых выучились и разлетелись по стране. Раз в год приезжали в гости, стараясь совместить отпуска так, чтобы беспокоить стариков в один раз. Дом наполнялся шумом, веселыми песнями, плачем детишек, суетой и возней. Проходила неделя-другая, и дом опять надолго затихал.

Жила Фаина как-то неприютно, по-вокзальному. Барахлом особенно не обзаводилась, деньги тратила на книжки да на самое необходимое, у нее можно было взять в долг без отдачи, чем иные и пользовались.